দেশে স্মার্টফোনের ব্যবহার বাড়ছে। সঙ্গে বাড়ছে অ্যাপসের ব্যবহার। বাংলা ভাষায়ও এখন অনেক অ্যাপস পাওয়া যায়। বিনা মূল্যের জনপ্রিয় ১০ বাংলা অ্যাপস সম্পর্কে জানাচ্ছেন হাসান যোবায়ের

বাংলা ব্লগ

বাংলা ব্লগ এখন বেশ জনপ্রিয়।

দেশে স্মার্টফোনের ব্যবহার বাড়ছে। সঙ্গে বাড়ছে অ্যাপসের ব্যবহার। বাংলা ভাষায়ও এখন অনেক অ্যাপস পাওয়া যায়। বিনা মূল্যের জনপ্রিয় ১০ বাংলা অ্যাপস সম্পর্কে জানাচ্ছেন হাসান যোবায়ের

বাংলা ব্লগ

বাংলা ব্লগ এখন বেশ জনপ্রিয়।

ডাউনলোড ঠিকানা : http://goo.gl/KnV2no

বাংলাদেশ কৃষি তথ্য

কৃষকদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি এই অ্যাপ।

ডাউনলোড ঠিকানা : http://goo.gl/KZx5lH

বাংলা ডিকশনারি অফলাইন

বাঙালির স্মার্টফোনে একটা বাংলা অভিধান না থাকলে কেমন হয়? অভিধানটা হতে পারে 'বাংলা ডিকশনারি অফলাইন'। নামে অফলাইন হলেও এটি অনলাইন ও অফলাইন- দুই অবস্থায়ই ব্যবহার করা যাবে। সমার্থক শব্দ, শব্দের অর্থের উচ্চারণসহ বেশ কিছু চমৎকার সুবিধা রয়েছে এতে। ইন্টারফেসও বেশ উন্নত। স্মার্টফোনের পাশাপাশি ট্যাবলেটেও ব্যবহার করা যাবে অ্যাপটি। বাংলা ফন্ট ইনস্টল করার বাড়তি ঝামেলাও নেই। প্রতিদিন আপডেট হওয়া এই অ্যাপ মাত্র ৩ মেগাবাইটের।

ডাউনলোড ঠিকানা : http://goo.gl/82llBg

বাংলাদেশ কনস্টিটিউশন বাংলা

মাত্র ১ মেগাবাইটের 'বাংলাদেশ কনস্টিটিউশন বাংলা' অ্যাপে বাংলাদেশের নাগরিকদের অধিকার, সাংবিধানিক নিয়মকানুনসহ বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। আছে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র', 'প্রস্তাবনা', 'প্রজাতন্ত্র', 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি', 'মৌলিক অধিকার', 'নির্বাহী বিভাগ', 'আইনসভা', 'বিচার বিভাগ', 'নির্বাচন' ইত্যাদি বিভাগে আরো অনেক তথ্য।

ডাউনলোড ঠিকানা : http://goo.gl/k9AXQa

বাংলাদেশ ব্লাড ব্যাংক

রক্তের প্রয়োজন হতে পারে যেকোনো সময়ই। সঠিক সময়ে রক্ত জোগাড় করতে না পারলে ঘটে যেতে পারে বড় রকমের দুর্ঘটনা। অ্যাপ 'বাংলাদেশ ব্লাড ব্যাংক' এ ক্ষেত্রে বেশ কাজে আসবে। আছে অনেক রক্তদাতার ঠিকানাও। মাত্র ২৮০ কিলোবাইটের বিনা মূল্যের অ্যানড্রয়েড অ্যাপ এটি।

ডাউনলোড ঠিকানা : http://goo.gl/7JTEh9

বাংলা জিপিএস/বাংলা ম্যাপ

গুগল ম্যাপ কমবেশি কাজে লাগে। আর ম্যাপটি যদি হয় বাংলায়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। ১ মেগাবাইটের এই বাংলা জিপিএস/বাংলা ম্যাপ দিয়ে বাংলাদেশের যেকোনো গন্তব্য খুঁজে বের করা যাবে। সুবিধাটি পেতে লাগবে জিপিএস সমর্থিত একটি স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট সংযোগ। অ্যাপটিতে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের নাম লিখে সার্চ দিলে খুঁজে পাওয়া যাবে রাস্তা। গাড়ি চলাচলের পাশাপাশি হাঁটার রাস্তাও রয়েছে অ্যাপটিতে। পুরোপুরি ইন্টারনেটনির্ভর বিনা মূল্যের অ্যানড্রয়েড অ্যাপ এটি।

ডাউনলোড ঠিকানা : http://goo.gl/ZG21uc

বাংলা জাতীয় ই-তথ্যকোষ

অনলাইনে বাংলার তথ্যভাণ্ডার হচ্ছে বাংলা জাতীয় ই-তথ্যকোষ। ১ মেগাবাইটের ইন্টারনেটনির্ভর অ্যাপটিতে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, আইন ও মানবাধিকার, নাগরিক সেবা, পর্যটন, অকৃষি উদ্যোগ, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও প্রযুক্তি, শিল্প ও বাণিজ্য, শ্রম ও কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন বিভাগের ছবিসহ বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। এর একটি ডেস্কটপ সংস্করণও রয়েছে।

ডাউনলোড ঠিকানা : http://goo.gl/QN64ku

জিস্লেট বাংলা

আগে ছোটবেলায় অনেকের হাতেখড়ি হতো চক আর স্লেট দিয়ে। এখন অবশ্য সে চল নেই। তবে সেই চক-স্লেটের ব্যবহার মনে করিয়ে দিতে পারে 'জিস্লেট'। ডিজিটাল এই চক-স্লেট দিয়ে শিশুরা সহজেই অক্ষরজ্ঞান পেতে পারে। ১০ মেগাবাইটের এই অ্যাপের ইন্টারফেসটি অনেকটা বাস্তব চক-স্লেটের মতো করেই বানানো হয়েছে। আছে শব্দ ও ছবিসহ 'শব্দগাইড'।

ডাউনলোড ঠিকানা : http://goo.gl/8Os0uf

কবিতা সমগ্র-বাংলা

দেশি-বিদেশি বিখ্যাত কবিদের বিখ্যাত কিছু কবিতা নিয়ে এই অ্যাপ। কবিদের মধ্যে আছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, মহাকবি কায়কোবাদ, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, জসীমউদ্দীন, ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, আল মাহমুদ, অ্যালেন গিন্সবার্গ, আনা আখমাতোভা প্রমুখ। কবিদের ছবিসহ সুন্দরভাবে এই অ্যাপটি সাজানো। বাংলা অক্ষরের ক্রমানুসারে এখানে কবিদের নাম সাজানো রয়েছে।

ডাউনলোড ঠিকানা : http://goo.gl/avio4j

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)

সম্প্রতি চালু হওয়া 'ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ' অ্যাপটি দ্রুত জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। এর কল্যাণে ঢাকার সব থানার ওসি ও ডিউটি অফিসারের ফোন নম্বরসহ পাওয়া যাবে প্রতিটি থানার ঠিকানা ও ম্যাপ। মাত্র ১ মেগাবাইটের এই অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করে ঢাকার যেকোনো স্থান থেকে আপনি আপনার সবচেয়ে কাছের থানাটি সহজেই খুঁজে বের করতে পারবেন। পাশাপাশি গুগল ম্যাপে থানায় যাওয়ার পথও দেখিয়ে দেবে অ্যাপটি। জরুরি প্রয়োজনে ডিএমপির ব্লাড ব্যাংক থেকে রক্ত সংগ্রহ এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য জানার জন্য এতে সংযোজন করা হয়েছে একটা 'ব্লাড' বাটন। চমৎকার অ্যাপটির বাংলা ও ইংরেজি দুই সংস্করণই রয়েছে।

ডাউনলোড ঠিকানা : http://goo.gl/yq21j2

সম্পর্কিত খবর

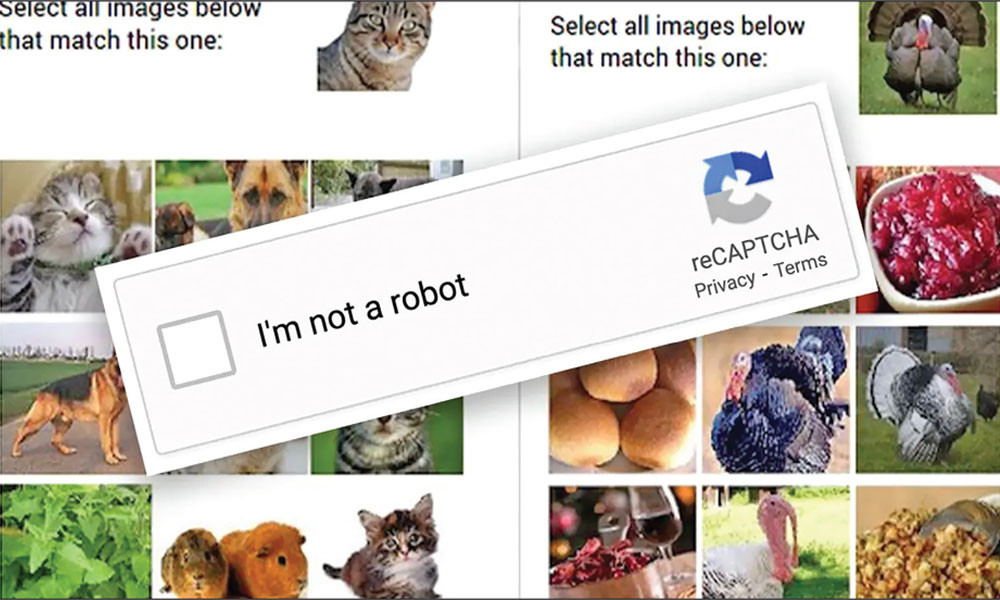

বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রবেশ করার আগে করতে হয় ক্যাপচা সমাধান। ব্যবহারকারী রোবট না মানুষ, এটা জানতে চায় ওয়েবমাস্টার। বেশ কিছু অ্যাপ ও ওয়েবসেবা পেতেও করতে হয় ক্যাপচা সমাধান। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের কাছে এটি খুবই পরিচিত।

ক্যাপচার ব্যবহার শুরু ২০০৩ সালে।

২০২৩ সালে গুগলের রিক্যাপচার প্রাইভেসি সম্পর্কে চালানো এক গবেষণার ফলাফল সম্প্রতি প্রকাশ করেছে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদল।

প্রায় তিন হাজার ৬০০ ব্যক্তির ওপর ১৩ মাস ধরে জরিপ চালিয়ে করা হয়েছে এই গবেষণা। গবেষণাটিতে তাঁদের রিক্যাপচা ব্যবহারের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, রিক্যাপচা আজ অনেকটাই অকার্যকর। বটগুলো এখন সহজে রিক্যাপচাকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারছে। এআইয়ের যুগে এই টুল আর আটকাতে পারছে না বট হামলা।

চেকবক্সের তূলনায় ছবিভিত্তিক ক্যাপচা ছয় গুণ বেশি সময় নেয়, অথচ এর কার্যকারিতা প্রায় একই। গবেষণায় অনুমান করা হয়েছে যে ২০১০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ৫১ হাজারেরও বেশি রিক্যাপচা সমাধান করেছেন ব্যবহারকারীরা। এই কাজে ব্যয় হয়েছে ৮১ কোটি ৯০ লাখ ঘণ্টা সময়। মার্কিন কর্মঘণ্টার হিসাব অনুযায়ী, এ সময় অপচয় হয়েছে ছয় বিলিয়ন ডলার [৭২ হাজার কোটি টাকা]। পাশাপাশি বিদ্যুৎ অপচয় হয়েছে ৭৫ লাখ কিলোওয়াট-ঘণ্টা এবং ৭৫ লাখ পাউন্ড কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়েছে।

অকার্যকর প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও ইন্টারনেটে রিক্যাপচার ব্যবহার হারহামেশাই হচ্ছে। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী অনেকেই ক্যাপচা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন। আরো উদ্বেগজনক ব্যাপার হলো, বটগুলো এখন এই ক্যাপচা সমাধানে মানুষের চেয়ে দ্রুত এবং আরো নির্ভুল, যা ক্যাপচা টুলের কার্যকারিতা নিয়ে আরো সন্দেহ তৈরি করে।

ব্যবহারকারীর সম্মতি ছাড়াই তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি এর আগেও ফরাসি একটি তদন্তে উঠে এসেছে। ইউরোপীয় ব্যবহারকারীদের তথ্য যথাযথ সম্মতি বা প্রকাশ ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সার্ভারে প্রেরণ করা হচ্ছে। এই তথ্য চুরি কোনো ত্রুটি নয়; ব্যবহারকারীর গোপনীয়তার প্রতি ব্যাপক অবহেলার লক্ষণ।

ব্যবহারকারীদের অজান্তেই রিক্যাপচার মাধ্যমে হাতের লেখা ডিজিটাইজ করার কাজও করেছে গুগল। হাতে লেখা পুরোনো বই অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকগনিশন বা ওসিআরের মাধ্যমে ডিজিটাইজ করা অত্যন্ত কঠিন। সে সমস্যা সমাধানে গুগল সেসব শব্দ রিক্যাপচার মধ্যে বসাতে শুরু করে। এভাবেই প্রতিদিন কয়েক কোটি মানুষ গুগলকে সাহায্য করেছেন হাতে লেখা বইয়ের ডিজিটাল সংস্করণ তৈরিতে। হাতের লেখার পাশাপাশি অস্কষ্ট ছাপা অক্ষর ডিজিটাইজেও রিক্যাপচা ব্যবহার করেছে গুগল।

কিছুটা গেনশিন ইমপ্যাক্ট, আর কিছুটা মনস্টার হান্টারের মিশ্রণে তৈরি গেম, ইটারনাল স্ট্র্যান্ডস। গেমের কাহিনি শুরুর কিছু বছর আগে ভয়াবহ এক দুর্ঘটনায় দি অনক্লেভ নামের এক শহরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতি যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সে জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সব ধরনের যাতায়াত। বিশ্বের সব জাদুশক্তির আধার এই নিষিদ্ধ নগরীতে প্রবেশ করতে যায় প্রতিটি জাদুকর।

গেমারের মূল কাজ হবে ধীরে ধীরে অনক্লেভের ধ্বংস হয়ে যাওয়া যন্ত্রপাতি ঠিক করা।

আত্মরক্ষা আর শত্রুদের পরাস্ত করতে টেলিকিনেসিসের পাশাপাশি গেমার পাবে আরো চার ধরনের এলিমেন্টাল ক্ষমতা। টেলিকিনেসিস ব্যবহার করে দূর থেকেই জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করা যাবে, এলিমেন্টাল ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে নেওয়া যাবে শত্রুদের দুর্বলতার সুযোগ। গেমের মধ্যে থাকা দানবাকৃতির শত্রুদের পরাস্ত করতে গেমারের বেশ বেগ পেতে হবে, প্রতিটি বসের সঙ্গে একাধিক পর্যায়ে করতে হবে লড়াই। বস ফাইটগুলোর সঙ্গে মনস্টার হান্টার বা শ্যাডো অফ দ্য কলোসাস গেমগুলোর মিল আছে।

গেমটির গ্রাফিকস অনেকটা এনিমেটেড সিনেমার মতো। ফ্যান্টাসি পটভূমির সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে গেছে। অনক্লেভের পাশাপাশি চারপাশের বিভিন্ন এলাকা ও লোকালয় ঘুরে দেখতে পারবে গেমার। প্রতিটি এলাকার নিজস্ব ডিজাইন সহজেই নজর কাড়বে। গেমের নিয়ন্ত্রণ ও এনিমেশন সিস্টেম ডিজাইনে কিছু সমস্যা রয়ে গেছে, অস্ত্রপাতি ব্যবহার বা লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে গেমের দুনিয়া বিচরণের সময় মনে হবে, কোথাও রয়ে গেছে ঘাটতি। তবে অল্প বাজেটের মধ্যে ছোট দল নিয়ে তৈরি গেমে এমনটা হতেই পারে। চরিত্রগুলোর ভয়েস অ্যাক্টিং বা স্ক্রিপ্টেও দুর্বলতা আছে। তবে সেসব সমস্যা তেমন প্রকট নয়, গেমটি খেলার আনন্দ সে জন্য নষ্ট হবে না। রসদ জোগাড় করে আউটফিট আর অস্ত্রপাতি তৈরি গেমপ্লের বড় অংশ। উচ্চমানের পোশাক বা অস্ত্র তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় রসদ জোগাড় করতেও বেশ অনেকটা সময় কেটে যাবে। মূল মিশনের চেয়ে বলা যায় এক্সপ্লোরেশনই গেমটির বড় অংশ। নতুন স্টুডিওর তৈরি প্রথম গেম হিসেবে তো বটেই, সব মিলিয়েই ইটারনাল স্ট্র্যান্ডস চমৎকার একটি গেম।

গেমের নাম : ইটারনাল স্ট্র্যান্ডস

নির্মাতা : ইয়েলো ব্রিক গেমস

ঘরানা : থার্ড পারসন অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার গেম

গেমপ্লের ধরন : সিঙ্গল প্লেয়ার

বয়স : কিশোর বয়সীদের জন্য

খেলতে প্রয়োজন : ইন্টেল কোর আই৫ ৯৪০০/এএমডি রাইজেন ৫ ৩৩৫০ প্রসেসর, ৮ জিবি র্যাম, এনভিডিয়া জিটিএক্স ১৬৬০ সুপার/এএমডি রেডিওন আরএক্স ৫৬০০ এক্সটি/ইন্টেল আর্ক এ৫৮০ জিপিইউ, ২৪ জিবি জায়গা।

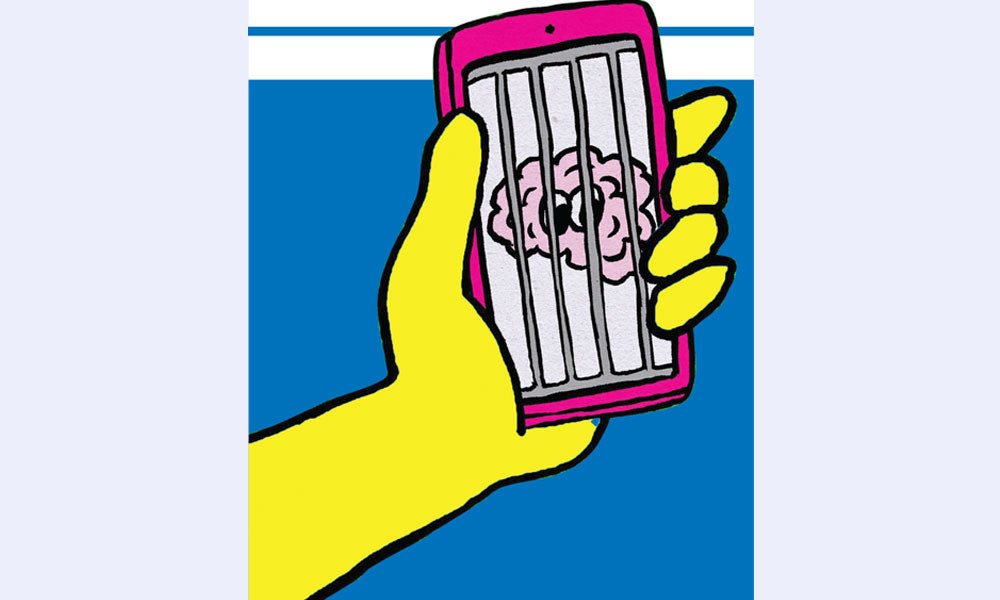

মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাওয়া, মনোযোগ ধরে রাখায় সমস্যা, সৃজনশীলতা ও চিন্তাশক্তিতে বাধার সৃষ্টি হওয়াকেই বলা হচ্ছে ব্রেইন রট। ইন্টারনেটে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করার কারণে এ সমস্যা দেখা দেয়। যদিও ‘ব্রেইন রট’ এখনো চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় স্বীকৃত কোনো রোগ নয়, তবে এর প্রভাবে ব্যাহত হচ্ছে কিশোর-তরুণদের স্বাভাবিক জীবনযাপন।

দীর্ঘ সময় একের পর এক অ্যাপের ফিড স্ক্রলিং করা, অপ্রয়োজনীয় তথ্য, নেতিবাচক খবর এবং নিখুঁতভাবে সম্পাদিত ছবি মনে হতাশা তৈরি করে।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের পাশাপাশি টিকটক বা ইউটিউব স্ক্রল করার ফলে মস্তিষ্কে তৈরি হয় বাড়তি ডোপামিন। এর প্রভাবে সৃষ্টি হয় সন্তুষ্টি ও আনন্দের কৃত্রিম অনুভূতি।

গবেষণায় দেখা গেছে, ইন্টারনেট ব্যবহারের ফলে মস্তিষ্কের মনোযোগ এবং স্মৃতিশক্তির ওপর তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়ে, যা তথ্য সংরক্ষণ এবং মনে রাখার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

ব্রেইন রট প্রতিরোধের একমাত্র উপায়—স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের অতি ব্যবহার কমানো। যাঁদের পেশাদারি কাজে দীর্ঘ সময় কম্পিউটার বা স্মার্টফোন ব্যবহার করতে হয়, কাজের বাইরে তাঁদের অন্যান্য অ্যাপ ও প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে পরিমিত হতে হবে। যেহেতু ব্রেইন রট একটি আসক্তি, তাই এর মোকাবেলা করতে হবে মাদকাসক্তির মতোই।

কম্পিউটারে বাংলা লেখার জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় অভ্র কি-বোর্ড। ২০০৩ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রকাশিত হয় সফটওয়্যারটি। এর আগে বাংলা লেখার প্রচলিত সফটওয়্যার ছিল বিজয়। তবে কম্পিউটারে বাংলা লেখার শুরু আরো অনেক আগেই।

কম্পিউটারে প্রথম বাংলা লেখা

মানুষের ভাষা বোঝে না কম্পিউটার। এই যন্ত্রের সব সফটওয়্যার ও তথ্য বাইনারি সিস্টেমে লেখা অঙ্ক মাত্র। যে ভাষাই হোক, কম্পিউটারে লেখার জন্য প্রয়োজন কি-বোর্ড লে আউট, প্রাপ্ত ইনপুট প্রসেসিং করার প্রোগ্রাম এবং আউটপুট দেওয়ার জন্য ফন্ট। এ তিনটির সমন্বয়ে তৈরি হয় প্রতিটি ভাষায় লেখার সফটওয়্যার।

কোন অক্ষর বা যতিচিহ্ন লেখার জন্য কি-বোর্ডের কোন বাটনটি চাপতে হবে, সে বিন্যাসকেই বলা হয় লে আউট। টাইপরাইটার থেকে এসেছে কম্পিউটারের কি-বোর্ড। সেই হিসেবে বলা যায়, বাংলা কি-বোর্ড লে আউট প্রথম তৈরি করেছেন মুনির চৌধুরী। তিনি ১৯৬৫ সালে টাইপরাইটারে বাংলা লেখার জন্য তৈরি করেছিলেন বিশেষ লে আউট।

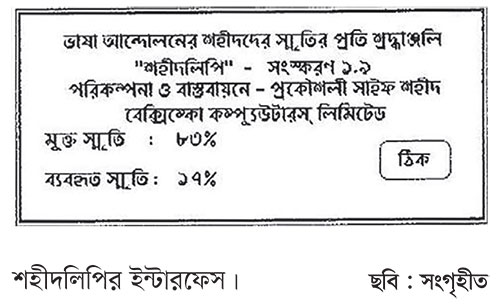

১৯৮৫ সালের ২৫ জানুয়ারি কম্পিউটারে বাংলায় চিঠি লিখেছিলেন প্রকৌশলী সাইফুদ্দাহার শহীদ। তাঁর মাকে লেখা সে চিঠিই কম্পিউটারে লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা ডকুমেন্ট। তারও দুই বছর আগে বাংলা লেখার সফটওয়্যার নিয়ে কাজ শুরু করেন শহীদ। তখনো উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের আবির্ভাব হয়নি, তিনি ম্যাকিন্টোশ প্ল্যাটফর্মের জন্য তৈরি করেছিলেন সফটওয়্যার শহীদলিপি।

বিভিন্ন বাংলা লে আউটের উদ্ভব

১৯৮৮ সালে ম্যাকিন্টোশ কম্পিউটারের জন্য বাজারে আসে মোস্তাফা জব্বার ও গোলাম ফারুখ আহমেদের প্রতিষ্ঠান আনন্দ কম্পিউটার্সের তৈরি সফটওয়্যার বিজয়। পাশাপাশি একই বছর এমএস ডস অপারেটিং সিস্টেমের জন্য সামসুল হক চৌধুরী তৈরি করেন আবহ।

এরপর এমএস ডস, ম্যাকিন্টোশ ও উইন্ডোজের জন্য একের পর এক সফটওয়্যার প্রকাশিত হতে থাকে। এর মধ্যে ১৯৯৩ সালে উইন্ডোজের জন্য প্রকাশিত হয় বিজয়। ব্যবহারকারীদের মধ্যে এটি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পুরো নব্বইয়ের দশক এবং নতুন শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রকাশিত হয়েছে অনির্বাণ, প্রবর্তন, লেখনী, প্রশিকা শব্দ, বর্ণর মতো আরো বেশ কিছু সফটওয়্যার। তবে সেসব সফটওয়্যারের জনপ্রিয়তা ছিল ক্ষণস্থায়ী।

অভ্র কি-বোর্ডের উত্থান

বাংলা লেখার সহজবোধ্য লে আউট এবং বিনামূল্যে ব্যবহারযোগ্য সফটওয়্যারের অভাব বোধ করছিলেন মেহদী হাসান খান। ২০০৩ সালের শুরুতে বাংলা লেখার জন্য মুক্তসোর্স সফটওয়্যার তৈরির কাজ শুরু করেন তিনি। শুরুতেই সিদ্ধান্ত নেন, পুরনো অ্যাসকি-অ্যানসি এনকোডিং ছেড়ে সরাসরি ইউনিকোড ফরম্যাটে বাংলা লেখার ব্যবস্থা করতে হবে। ইউনিকোড তখনো নতুন, সেই ফরম্যাটে ব্যবহারযোগ্য বাংলা ফন্ট তেমন নেই। তাই অভ্র কি-বোর্ড তৈরিতে বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁর তৈরি ফোরামে ব্যবহারকারীরা প্রতিনিয়ত অভ্র কি-বোর্ডের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরতেন। এভাবেই ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে অভ্র পরিবার। মুক্তসোর্স সফটওয়্যারে যে কেউ নতুন কোড সংযোজন করতে পারে, সেই সূত্রে অভ্র তৈরিতে ভূমিকা রেখেছেন অনেকেই। তবে মেহদী হাসান খানের মতে, তাঁর পাশাপাশি এই কাজে বড় ভূমিকা রেখেছেন রিফাত নবী, তানবিন ইসলাম সিয়াম ও শাবাব মুস্তাফা। এ বছর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে একুশে পদকের জন্য মনোনীত হওয়ার পর মেহদী হাসান একা এই স্বীকৃতি নিতে চাননি, তিনি বলেছেন তাঁর সঙ্গে অক্লান্ত পরিশ্রম করা বন্ধুরাও হোক এর অংশীদার। তাই অভ্র তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা চারজনকেই দলগতভাবে একুশে পদকে সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

অভ্র ব্যবহারের সবচেয়ে বড় সুবিধা ফোনেটিক টাইপিং, বিজয় বা অন্যান্য লে আউটের মতো একেক বাটনে আলাদা আলাদা অক্ষর বা যতিচিহ্ন যুক্ত নয়। তার বদলে বাংলা শব্দের উচ্চারণ অনুযায়ী ইংরেজিতে তা লিখলেই শব্দটি বাংলা লেখায় পরিণত করে অভ্র। এভাবে টাইপ করা শেখা খুবই সহজ, তাই এটাই বাংলা লেখায় সবচেয়ে জনপ্রিয়। অনলাইন কনটেন্টের জন্য ইউনিকোড লেখা খুবই জরুরি, তাই ব্লগিং ও সোশ্যাল মিডিয়ার প্রসারের পাশাপাশি অভ্রও পেয়েছে জনপ্রিয়তা।

অন্যান্য লে আউট

বিজয়ের পাশাপাশি আরো কিছু কি-বোর্ড লে আউটও জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এর মধ্যে আছে টাইপরাইটার থেকে সংগৃহীত মুনিয়ের লে আউট, জাপানি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির মাধ্যমে একুশে প্রজেক্টের তৈরি ইউনিজয় লে আউট, মাইক্রোসফট উইন্ডোজের ইনস্ক্রিপ্ট লে আউট এবং লিনাক্সের প্রভাত লে আউট।

২০০৪ সালে বাংলা জাতীয় কি-বোর্ড লে আউট তৈরির পদক্ষেপ নেয় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল। এটিকে এখনো ধরা হয় বাংলা লেখার প্রমিত লে আউট। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের [বিএসটিআই] ছাড়পত্রযুক্ত এই লে আউটকে বাংলাদেশের জাতীয় লে আউট হিসেবে ঘোষণা করা হলেও সেটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। পরে ২০১৭ সালে বিজয় লে আউটকেই জাতীয় লে আউটের খেতাব দেওয়া হয়।

ম্যাকিন্টোশে বাংলা লেখার প্রচলন শুরু হলেও বর্তমান অ্যাপল কম্পিউটারে বাংলা লেখার সফটওয়্যারের অভাব রয়েছে। ম্যাকওএসের জন্য তৈরি আইঅভ্র সফটওয়্যার এখনো কাজ করলেও সেটা আপডেট হয়নি বেশ কয়েক বছর। বিজয় বা অন্যান্য সফটওয়্যারের ম্যাক সংস্করণ আপডেট করা নিয়ে তেমন কাজ হচ্ছে না।

বাংলা ফন্ট

ইউনিকোড ও অ্যানসি—দুটি ফরম্যাটেই বিভিন্ন ডিজাইনের বাংলা ফন্ট তৈরির কাজ করছে বেশ কিছু সংস্থা। আনন্দ কম্পিউটার্সের তৈরি বেশ কিছু ফন্ট ব্যবহৃত হচ্ছে দাপ্তরিক কাজে। তবে এখন ইন্টারনেটের বেশির ভাগ বাংলা কনটেন্ট লেখা হয় বিভিন্ন ওপেনসোর্স ফন্টে।

লিপিঘর, বঙ্গলিপি, ফন্টলিপি, বেঙ্গলফন্টস এবং ফন্টবিডির মতো বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান বাংলা ফন্ট তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে ফন্ট ডিজাইনকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে উৎসাহী হচ্ছেন তরুণরা। তাঁদের তৈরি ফন্ট সুলভ মূল্যে কিনে ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করছে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান।

স্মার্টফোনে বাংলা

অ্যানড্রয়েড বা আইওএস ডিভাইসে বাংলা লেখার জন্য এখন আলাদা সফটওয়্যারের প্রয়োজন হয় না, বিল্ট-ইন কি-বোর্ডের মধ্যেই ফোনেটিক বাংলা লেখার সিস্টেম দেওয়া থাকে। তবে অ্যানড্রয়েড স্মার্টফোনে রিদমিক, মায়াবি বা ইনডিক প্রজেক্টের মাধ্যমেই বাংলা লেখার সূচনা হয়েছিল। এসব অ্যাপ এখনো প্রচুর ব্যবহারকারীর মধ্যে জনপ্রিয়।