বৈসু, সাংগ্রাই, বিঝু—যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, এটি বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরা, চাকমা, মারমা, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, চাক জনগোষ্ঠীর মানুষজনের ঐতিহ্যবাহী বৃহত্তম সামাজিক উৎসব, যেটি সুপ্রাচীন কাল থেকেই আড়ম্বরের সঙ্গে উদযাপিত হয়ে আসছে। স্মরণাতীতকাল থেকে পাহাড়ের সবচেয়ে বড় এই সামাজিক উৎসব উদযাপিত হয়ে এলেও কবে, কোন শতাব্দী থেকে এর পত্তন ঘটেছিল, তার সঠিক কোনো লিখিত তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে ইতিহাসের পাতায় আমরা প্রথম লিখিতভাবে বিঝু, সাংগ্রাই বা বৈসুর আড়ম্বরের রূপ দেখতে পাই চাকমা রানি কালিন্দীর আমল থেকে। রানি কালিন্দী বাংলা ১২৭৩ সনে চট্টগ্রামের রাজানগরে মহামুনি বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং মন্দিরের পাশে একটি দিঘি খনন করেন।

নতুন ধারায় এবারের

বৈসু-সাংগ্রাই-বিঝু উৎসব

- ইলিরা দেওয়ান

মূলত চৈত্র মাস ঘনিয়ে এলেই পাহাড় বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণের উৎসবে মুখরিত হয়ে ওঠে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, বিঝু উৎসবের সঙ্গে জুম চাষেরও একটা নিবিড় সম্পর্ক জড়িত।

বৈসু, সাংগ্রাই, বিঝু হলো এমন একটি সামাজিক উৎসব, যেটি অতীতের সব ভেদাভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তোলার প্রেরণা জোগায়।

বাংলাদেশে বোধ হয় পাহাড়ের এই সামাজিক উৎসবই একমাত্র উৎসব যেখানে ধর্মীয় আবহ নেই, কিন্তু সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতির মাধ্যমে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধ রচনা করে।

এ উৎসব তিন পর্বে তিন দিনে সম্পন্ন হয়। চৈত্র মাসের ২৯ ও ৩০ তারিখ এবং ১ বৈশাখ যথাক্রমে প্রস্তুতি পর্ব, মূল উৎসব ও বর্ষবরণ দিয়ে শেষ হয়। প্রস্তুতি পর্বের প্রথম দিনকে চাকমারা ‘ফুল বিঝু’, মারমারা ‘পাইংছোয়ে নিহ্’, ত্রিপুরারা ‘হারিবৈসু’ বলে। ফুল বিঝু বা হারিবৈসুর দিন ভোররাত থেকে ছোট ছেলেমেয়েরা জঙ্গল থেকে নানা জাতের ফুল সংগ্রহ করে। সংগৃহীত ফুলগুলোর কিছু অংশ দিয়ে ঘরের মূল দরজা সাজানো হয় এবং বাকি ফুলগুলো নদীতে কলাপাতায় তুলে গঙ্গা মায়ের উদ্দেশে নিবেদন করা হয়। এ সময় প্রার্থনা করা হয়—নদীর জলের সঙ্গে বিগত বছরের সব গ্লানি, দুঃখ যেন ধুয়েমুছে যায়।

ফুল বিঝু বা হারিবৈসুর দিন থেকে তিন দিন সন্ধ্যায় ঘরের মূল দরজা ও প্রতিটি ঘরের কোণে ও নদীতে গিয়ে গঙ্গা মায়ের উদ্দেশে প্রদীপ জ্বালিয়ে পরিবার ও সবার সুখ, সমৃদ্ধি, সুস্বাস্থ্য কামনা করা হয়। এ ছাড়া এই দিনগুলোতে গবাদি পশুকে স্নান করিয়ে ফুলের মালা পরানো হয় এবং তিন দিনের জন্য পশুদের বিশ্রাম দেওয়া হয়।

৩০ চৈত্র হলো মূল উৎসব। এই দিনটিকে চাকমা ভাষায় ‘মূল বিঝু’, ত্রিপুরা ভাষায় ‘বিসুমা’ আর মারমারা ‘আল্লেনিহ্ সাংগ্রাই’ বলে। এদিন ছোট ছেলেমেয়েরা ভোরে ঘুম থেকে উঠে গ্রামের প্রতিটি বাড়ির হাঁস, মুরগি, কবুতরসহ অন্যান্য প্রাণীকে ধান, চাল, গম খেতে দেয়। এর অর্থ হলো, জগতের কোনো প্রাণী যেন এদিন অভুক্ত না থাকে। এরপর নদী বা কুয়া থেকে জল তুলে এনে গ্রামের বয়স্কদের গোসল করানো হয়। এই গোসলের মাধ্যমে কনিষ্ঠজনেরা বয়স্কদের আশীর্বাদ গ্রহণ করে। সকালের এসব পর্ব শেষ হওয়ার পর পাড়া ঘুরে বেড়ানোর পালা শুরু হয়। মূল বিঝু বা বিসুমার মূল ব্যঞ্জন হলো ‘পাজন’, যা নানা রকম সবজির সংমিশ্রণে রান্না করা হয়।

নতুন বছরের প্রথম দিনটিকে চাকমারা বলে ‘গজ্জাপজ্জা’, অর্থাৎ বিশ্রামের দিন। এই দিনটিকে মারমারা বলে ‘আছুংনিহ্ সাংগ্রাই’, ত্রিপুরারা বলে ‘বিসিকাতাল’। নতুন বছরে সবার সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্বালনের মধ্য দিয়ে তিন দিনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়।

সময়ের পরিক্রমায় পাহাড়ি সমাজ থেকে অনেক পুরনো ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিঝুর সময় গ্রামে গ্রামে ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা নিয়ে নানা আয়োজন করা হয়। এতে প্রবীণরা যেমন শৈশবের সুখস্মৃতি ফিরে পান, তেমনি নতুন প্রজন্মের কাছে এই খেলাগুলো নতুন করে প্রেরণা জোগায়। ঐতিহ্যবাহী খেলার মধ্যে চাকমাদের ঘিলা খেলা, নাদেং খেলা, মারমাদের জনপ্রিয় পানি খেলা, ত্রিপুরাদের গরিয়া নৃত্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গরিয়া হলো কর্ম ও প্রেমের দেবতা। নৃত্যের মাধ্যমে নতুন বছরে এই দেবতাকে স্মরণ করে তারা কর্মের শক্তি ও উদ্দীপনা সঞ্চয় করে।

বাঙালি সমাজের চৈত্রসংক্রান্তি কিংবা পাহাড়ের বৈসু-সাংগ্রাই-বিঝু উৎসব অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও সম্প্রীতির প্রতীক। বৈসু-সাংগ্রাই-বিঝু উৎসব যেমন পাহাড়ের ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তা ও ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধ তৈরি করে, তেমনি বাঙালির পহেলা বৈশাখে পান্তা ভাত আয়োজনের মধ্যেই রয়েছে আবহমান প্রাচীন বাংলার এক সুগভীর বন্ধন, যে বন্ধনে ছিল না কোনো জাতপাত কিংবা ধর্মের ভেদাভেদ। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, সমাজ আর বিজ্ঞান যত এগিয়ে যাচ্ছে, ততই আগেকার বন্ধনগুলো শিথিল হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ এতটাই রুক্ষ ও অসহিঞ্চুতায় ভরে গেছে যে অন্যের বিশ্বাস, সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও ধর্মীয় ভাবাবেগকে অশ্রদ্ধা করার প্রবণতা অস্বাভাবিক আকার ধারণ করেছে। বহুকাল ধরে এ দেশে বহমান পারস্পরিক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনগুলো এভাবেই ধীরে ধীরে আলগা হয়ে যাচ্ছে। এ দেশের বহু জাতি, বহু সংস্কৃতির সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

২.

বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির অন্যতম ক্ষেত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এবার যুগান্তকারী একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে—চৈত্রসংক্রান্তির দিন তিন পার্বত্য জেলায় নির্বাহী আদেশে ছুটি ঘোষণা করেছে। এ ছাড়া সমতলের সাঁওতাল, গারো, খাসিদের ক্ষেত্রেও এই ছুটি কার্যকর হবে। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বৈসু-সাংগ্রাই-বিঝু উৎসবের সময় (১২-১৬ এপ্রিল) যেসব বিভাগে আদিবাসী শিক্ষার্থী আছে, সেইসব বিভাগে কোনো ধরনের ক্লাস, সেমিস্টারের পরীক্ষা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমনকি এ বছর এসএসসি পরীক্ষার রুটিনে উৎসবের দিন (১৩ এপ্রিল) যে পরীক্ষার তারিখ রাখা হয়েছে, সেটিও পরিবর্তন করা হয়েছে। আমরা চাই, যুগান্তকারী সিদ্ধান্তটি যেন সরকারিভাবে প্রতিবছর অনুসরণ করা হয় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে পালিত হয়। ঈদ, দুর্গাপূজা, বড়দিনের সময় নিজ নিজ ধর্মীয় লোকেরা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। আমাদের প্রত্যাশা. এবারের বৈসু-সাংগ্রাই-বিঝু উৎসবে রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে যেন পাহাড়ের আধিবাসী ও তাঁদের প্রতিনিধিরা সৌজন্য সাক্ষাতের সুযোগ পান।

সব শেষে বলতে চাই, বৈষম্যমুক্ত সম্প্রীতির এমন এক বাংলাদেশ গড়ে উঠুক, যেখানে সবার সমান মর্যাদা ও অংশগ্রহণ থাকবে। বাংলাদেশ একটি বহুজাতি, বহুভাষা, বহুসংস্কৃতির দেশ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে দেশের সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠলেই বাংলাদেশ জাতিতে, সংস্কৃতিতে, চিন্তা ও মননে বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ হবে।

সম্পর্কিত খবর

পাঠকের প্রিয় বই

নাজমাকে রক্ষা করতে পারেনি ডেভিড

- আয়শা জোহা পূর্ণতা, প্রথম বর্ষ, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল, ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

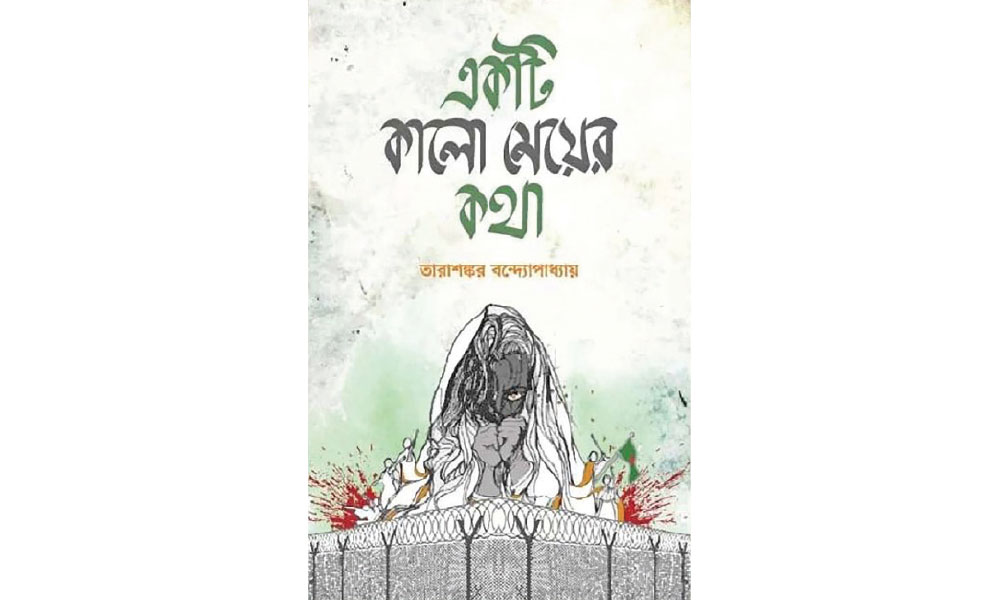

প্রকাশকালের দিক থেকে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম উপন্যাস তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘একটি কালো মেয়ের কথা’। ১৯৭১ সালে এটি প্রকাশ পায়। গল্পের নায়ক ডেভিড আর্মস্ট্রং। উপন্যাসের ঘটনাকাল একাত্তরের মার্চ-এপ্রিল, ঘটনাস্থল পূর্ব বাংলা।

ঢাকায় তাঁর বাড়ির এক কোণে ঠাঁই হয় এক ভিখারি রহিম ও তার মেয়ে নাজমার। জন্ম-গাইয়ে পিতা-কন্যা গান গেয়ে ঢাকার রাস্তায় ভিক্ষা করত। ডেভিড বাংলার লোকগীতি ভাটিয়ালির সুরের প্রেমে মজল। গানের প্রতি বিশেষ অনুরাগের দরুন ডেভিড রহিম ও নাজমাকে স্নেহ করত, বিশেষ করে নাজমা নামের সেই আশ্চর্য কালো ও মিষ্টি মেয়েটিকে।

এ দেশের প্রকৃতি, ভাটিয়ালি গানের সুরে মুগ্ধ ডেভিড বিয়ে করে ছায়াকে। কিন্তু হঠাৎ ছায়াকে হারিয়ে সন্ন্যাসীর মতো হয়ে পড়ে ডেভিড। তার ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনি ও অনুভূতির প্রকাশের আড়ালে মূর্ত হয়ে উঠতে থাকে সেই সময়কার ভয়ানক অবস্থা।

ডেভিড অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, ধর্মে খ্রিস্টান। খান সেনারা তাকে জানে মারবে না, এতটুকু বিশ্বাস তার ছিল। কিন্তু যখন নাজমা নামের সেই আশ্চর্য কালো মেয়েটির নিয়তি ডেভিডের নিয়তির সঙ্গে জুড়ে গেল, তখন থেকেই উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। নাজমা অনেক আশা নিয়ে ঘর বেঁধেছিল।

এরপর বহু পথ পাড়ি দিয়ে মানুষগুলো এসে পৌঁছে একটি গ্রামে। তারা যে বাসায় উঠেছিল তার মালিক হাজি শেখ আব্বাস পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের লোক। হাজি সাহেবের পরিবার বাংলাদেশপন্থী। নাজমাকে এখানে আনতে পেরে ডেভিড যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তারা ধরা পড়ে যায়। এরপর ঘটে আশ্চর্যজনক ঘটনা। ডেভিডের সেই পাঞ্জাবি বন্ধু জাফরউল্লা খাঁ এই বঙ্গে এসেছে পাক বাহিনীর তাঁবেদার হিসেবে। ক্ষীণকায়া নাজমার দিকে তার দৃষ্টি ছিল লালসাপূর্ণ ও কামার্ত। জাফরউল্লা নাজমার ফুটফুটে ছেলেটিকে পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেলে। ডেভিডের চোখের সামনেই নাজমাকে ধর্ষণ করে। বাংলার সাধারণ নওজোয়ান এবং সঙ্গে তাদের পথপ্রদর্শক হাজি সাহেবের আকস্মিক হামলা পিশাচ জাফরউল্লাকে হতবিহ্বল করে তোলে। গুলি খেয়ে পিশাচ জাফরউল্লা গোঙাতে থাকে।

উপন্যাসের নাজমা মহান মুক্তিযুদ্ধে পূর্ব বাংলার নির্যাতিত-নিপীড়িত মা-বোনদের প্রতীক। ছায়া ব্যক্তিত্ব, ভালোবাসা, মমতা ও দেশপ্রেমের এক মূর্ত প্রতীক, যা স্পর্শ করেছিল সেই বিজাতি পুরুষকেও।

গ্রন্থনা : পিন্টু রঞ্জন অর্ক

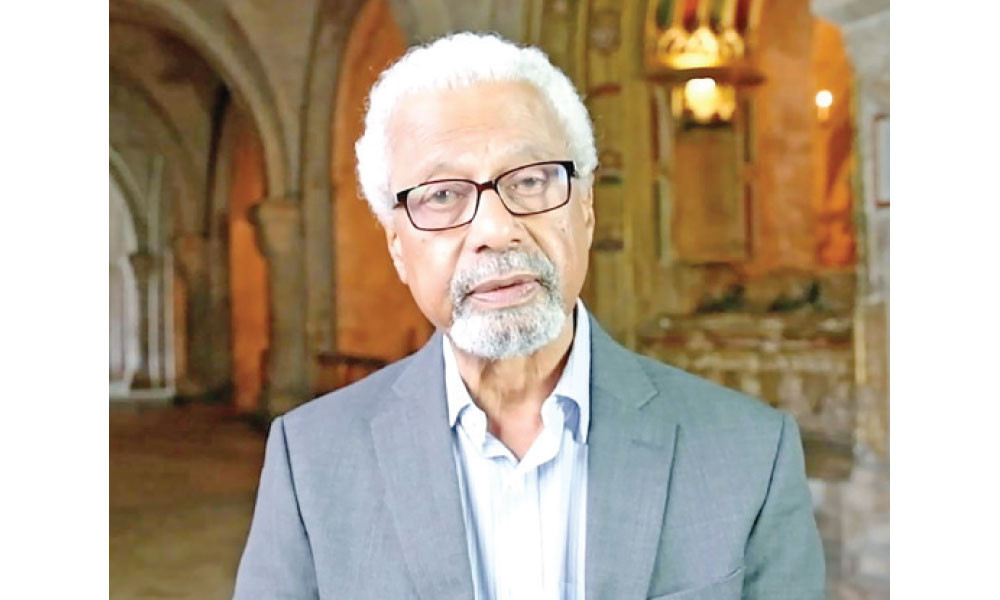

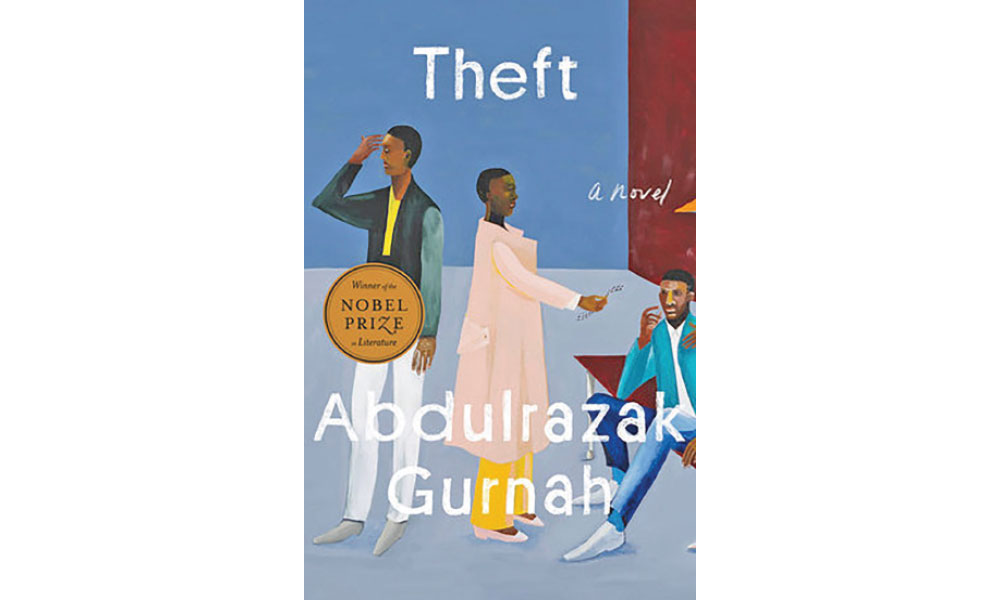

আবদুলরাজাক গুরনাহর নতুন বই

১৮ মার্চ ২০২৫ তারিখে ব্লুমসবেরি পাবলিশিং থেকে প্রকাশ করা হলো তানজানিয়ান-ব্রিটিশ নোবেলজয়ী কথাসাহিত্যিক আবদুলরাজাক গুরনাহর উপন্যাস ‘থেফ্ট’। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর এটাই তাঁর প্রথম উপন্যাস। ১৯৬০-এর দশকের বিপ্লবের পরবর্তী সময় নিয়ে লেখা হয়েছে উপন্যাসটি। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্রদের অন্যতম বদর।

নতুন উপন্যাসের প্রধান চরিত্রদের একজনের নাম করিম।

♦ ফাহমিদা দ্যুতি

বিশ্বসাহিত্য

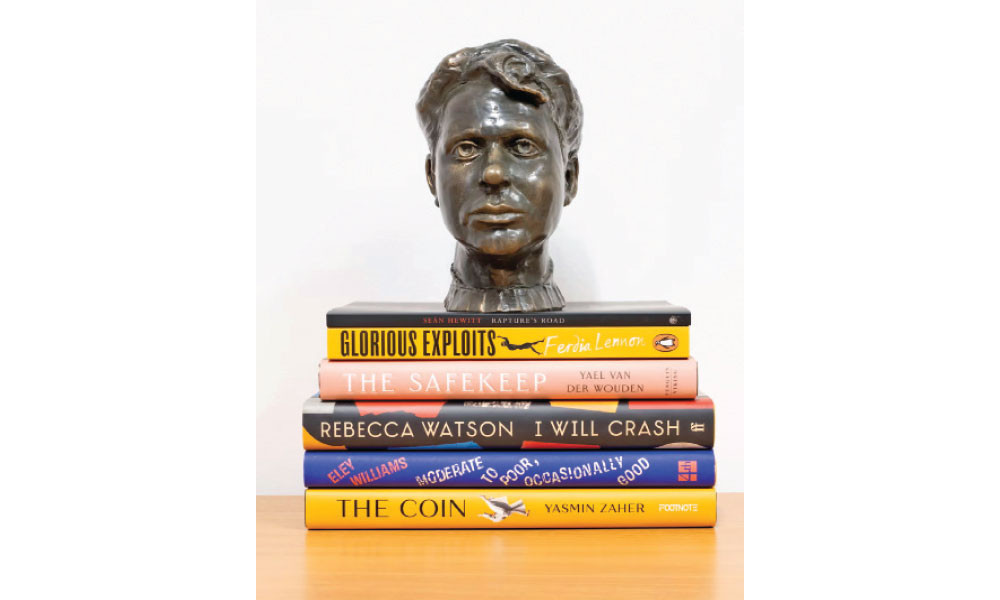

ডিলান টমাস পুরস্কারের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ

ওয়েলসের কবি ডিলান টমাসের জন্ম ২৭ অক্টোবর ১৯১৪ সালে। তিনি মারা যান ৯ নভেম্বর ১৯৫৩ সালে। বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৯ বছর। কবির জীবনকাল স্মরণে রেখে তাঁর জন্মস্থানের সোয়ানসি ইউনিভার্সিটি তাঁর নামে প্রবর্তন করেছে ডিলান টমাস পুরস্কার।

বই আলোচনা

‘সাহিত্য সাধনায় নিবেদিতপ্রাণ আবদুল মান্নান সৈয়দ’ প্রসঙ্গে

- রিহাম হাসান

আবদুল মান্নান সৈয়দ কবি। ষাটের দশকের অন্যতম কবি। কবিতায় যেমন তিনি আলোচিত, তেমনি ‘সত্যের মতো বদমাশ’ গল্পগ্রন্থ লিখেও আলোচিত হন। লিখেছেন অনেক উপন্যাসও।

স্বীয় কণ্ঠস্বর উপস্থাপন করেন। সারিয়ালিস্ট বা পরাবাস্তবতার কবি হিসেবে তিনি খ্যাতিমান ছিলেন। নিজের রচনায় নিরন্তর তিনি নিরীক্ষা চালিয়েছেন। নিজেই বলেছেন, ‘কবিতায় আমি ভ্রাম্যমাণ।

স্বীয় কণ্ঠস্বর উপস্থাপন করেন। সারিয়ালিস্ট বা পরাবাস্তবতার কবি হিসেবে তিনি খ্যাতিমান ছিলেন। নিজের রচনায় নিরন্তর তিনি নিরীক্ষা চালিয়েছেন। নিজেই বলেছেন, ‘কবিতায় আমি ভ্রাম্যমাণ।মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, রাহাত খান, সৈয়দ শামসুল হক, সেলিনা হোসেন, ড. মাহবুব হাসান, হাসান হাফিজ, মুজিবুল হক কবীর, অসীম সাহা, আবু তাহের মজুমদার, বিশ্বজিৎ ঘোষ, আহমাদ মাযহার, রাজু আলাউদ্দিন, মোহাম্মদ আজম, শাহীন রেজা, ড. রহমান হাবিব, মাহমুদুল বাসার, অনু হোসেন, হুমায়ুন সাদেক চৌধুরী, ফজল মোবারক, শাহাবুদ্দীন নাগরী, শিমুল সালাহউদ্দিন, মোহাম্মদ আসাদ, শেখর ইমতিয়াজ, খালেদ হামিদী, মোহাম্মদ নূরুল হক, আবুল কাসেম হায়দার, পুলক হাসান, চঞ্চল আশরাফ, জুয়েল মোস্তাফিজ, পাবলো শাহি, নাহার আলম, আবু আফজাল মোহা. সালেহ, তাপস মজুমদার, মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান প্রমুখ লেখক লিখেছেন তাঁদের প্রিয় লেখক আবদুল মান্নান সৈয়দকে নিয়ে। কেউ স্মৃতিচারণা করেছেন, কেউ মূল্যায়ন করেছেন। ‘সাহিত্য সাধনায় নিবেদিতপ্রাণ আবদুল মান্নান সৈয়দ’ গ্রন্থে তা উঠে এসেছে।

কবি সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক বলেছেন, ‘আবদুল মান্নান সৈয়দ ষাটের দশকের খুব বড়মাপের একজন কবি। তাঁর কবি পরিচয়টাই আমার কাছে প্রধান; যদিও গবেষক, সাহিত্য সম্পাদক, সংকলক হিসেবে তাঁর খ্যাতি শুধু বাংলাদেশে নয়, বাংলা ভাষাভাষী অন্যান্য জায়গাতেও বিস্তৃত। সেদিক থেকে তো তাঁর মূল্য একাডেমিক পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু আমার কাছে বড় পরিচয় এবং যে পরিচয়ে তিনি টিকে থাকবেন বলে বিশ্বাস করি, সেটি হচ্ছে তাঁর কবিতা ও গল্পের জন্য। একটি নতুন ও স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর তিনি আমাদের সাহিত্যে শুনিয়েছেন।’ কালের কণ্ঠের শিলালিপিতে ছাপা হওয়া (৩ সেপ্টেম্বর ২০১০) কবি শিমুল সালাহউদ্দিনের নেওয়া সাক্ষাৎকারটি এই গ্রন্থটিকে করেছে অনন্য। ‘সাহিত্য সাধনায় নিবেদিতপ্রাণ আবদুল মান্নান সৈয়দ’ গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ সম্পাদকদ্বয়কে।