মাত্র সতেরো বছর বয়স। অথচ এই সময়ে দিনরাত কেশে যাচ্ছে। আবার কখনো কখনো শ্বাসকষ্টও হচ্ছে। কাশির কারণ জানতে ঘন ঘন চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছে।

পপকর্ন লাংস কী, যে কারণে সাবধান হবেন ধূমপায়ীরা

অনলাইন ডেস্ক

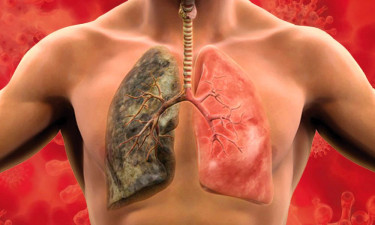

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় ‘পপকর্ন লাংস’ রোগটিকে ‘ব্রঙ্কিওলাইটিস অবলিটেরানস’ বলা হয়। ফুসফুসের বিরল রোগটি ‘পপকর্ন লাংস’ নামে পরিচিতির কারণ হচ্ছে, পপকর্ন মাইক্রোওয়েভে তৈরির সময় ডায়াসিটাইল নামে একটি রাসায়নিক নির্গত হয়। ওই রাসায়নিক শরীরে প্রবেশ করলে ফুসফুসের সংক্রমণ হয়।

পপকর্ন ফুসফুসের লক্ষণ ও উপসর্গ

‘ব্রঙ্কিওলাইটিস ওব্লিটারানস’ (বিও) বা পপকর্ন ফুসফুসের উপসর্গ যেমন কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, বমিভাব, দুর্বলতা ও শ্বাসকষ্ট, এগুলো যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। তাই দেরি না করে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা গুরুত্বপূর্ণ। ভেপিংয়ের ফলে সৃষ্ট লাইপয়েড নিউমোনিয়া সাধারণ নিউমোনিয়া থেকে আলাদা।

এই রোগ হলে একজন ব্যক্তি ক্রমাগত কাশি, শ্বাস নিতে অসুবিধা এবং কাশি থেকে রক্ত বা রক্তযুক্ত শ্লেষ্মার মতো লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে। নিউমোথোরাক্স, বা ফুসফুসের ক্ষতি তখনই ঘটে যখন ফুসফুসে একটি ছিদ্র থাকে, যা অক্সিজেনকে বেরিয়ে যেতে দেয়। ধূমপান ও ভেপিং এক্ষেত্রে ভীষণ ক্ষতিকর।

হার্ভার্ড হেলথের মতে, পপকর্ন ফুসফুসের সাধারণ লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে শ্বাসকষ্ট, এবং কাশি যা হাঁপানি বা ঠান্ডা লাগার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এই রোগের দ্রুত নির্ণয় জরুরি।

কিভাবে এলো এই রোগ

আমেরিকার নেভাডার বাসিন্দা ব্রায়ান কালেন। ১৪ বছর বয়স থেকে সে ই-সিগারেটের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে। তার ফলে প্রায় প্রতিদিনই সে ব্যাটারিচালিত যন্ত্রের সাহায্যে ভেপার নিত। ভেপিংয়ের ফলে অ্যাসিটালডিহাইড নামে এক যৌগ তার ফুসফুসে প্রবেশ করত। তার ফলে ক্ষতি হয়েছে ফুসফুসের। সে কারণে এমন বিরল রোগে কিশোরী আক্রান্ত হয়েছে বলেই জানা গেছে।

ফাইবার বা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি এই ব্যাটারিচালিত ই-সিগারেটের মধ্যে একটি প্রকোষ্ঠ থাকে। তার মধ্যে ভরা থাকে বিশেষ ধরনের তরল মিশ্রণ। যন্ত্রটি গরম হয়ে ওই তরলের বাষ্পীভবন ঘটায় এবং ব্যবহারকারী সেই বাষ্প টেনে নেন ফুসফুসে। এই পদ্ধতিকে বলে ‘ভেপিং’। এই বাষ্পেই মিশে থাকে অ্যাসিটালডিহাইড নামে এক ধরনের যৌগ, যা ফুসফুস ছারখার করে দেয়। ই-সিগারেটের তরল মিশ্রণের (ই-লিকুইড) মধ্যে থাকে প্রপেলিন গ্লাইসল, গ্লিসারিন, পলিইথিলিন গ্লাইসল, নানাবিধ ফ্লেভার এবং নিকোটিন, যা ফুসফুসের ক্যানসারের কারণও হয়ে উঠতে পারে।

বলে রাখা ভালো, এর আগে ওই কিশোরী করোনাতেও আক্রান্ত হয়েছিল। সে সময় চিকিৎসক তাকে ই-সিগারেট ছাড়তে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তবে সে পরামর্শ কানে নেয়নি। সে কারণেই সম্ভবত অতি দ্রুত ফুসফুসের সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করে বলেই দাবি চিকিৎসকদের। তাদের ধারণা, গত তিন বছর ধরেই নীরবে ফুসফুসে বাসা বেঁধেছিল এই বিরল রোগ। এটি কারো কারো ক্ষেত্রে প্রাণঘাতীও হয়ে উঠতে পারে। তাই চিকিৎসকদের মতে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধূমপানের মতো কুঅভ্যাস ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

ঝুঁকি কাদের

ডায়াসিটাইল বা অন্যান্য ক্ষতিকারক রাসায়নিকের আশেপাশে থাকা ব্যক্তিরা, যাদের ফুসফুস প্রতিস্থাপন করা হয়েছে বা শ্বাসযন্ত্রের গুরুতর সংক্রমণ রয়েছে এবং যাদের অটোইমিউন রোগ রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেই এই রোগের ঝুঁকি বেশি।

কখনো কখনো রাসায়নিক এক্সপোজার বা অটোইমিউন রোগসহ বিভিন্ন কারণে ফুসফুসের প্রদাহ, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ছোট শ্বাসনালীকে ক্ষতি করে, যা পপকর্ন ফুসফুসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

রোগ নির্ণয়

- পপকর্ন ফুসফুস রোগের চিকিৎসার জন্য প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- রোগ নির্ণয়ের সর্বপ্রথম ধাপ হলো রোগীর মেডিক্যাল হিস্ট্রি এবং শারীরিক পরীক্ষা শেষ লক্ষণ এবং ক্ষতিকারক পদার্থের সম্ভাব্য এক্সপোজার নিয়ে আলোচনা করা।

- ফুসফুসের কার্যকারিতা দেখে নিতে ফুসফুসের ক্ষমতা ও বায়ুপ্রবাহের মাত্রার দিকে খেয়াল রাখা।

- ফোর্সড অসিলোমেট্রি (এফওটি) বা ইমপালস অসিলোমেট্রি পরীক্ষা।

- ভেতরে কী চলছে, তা বোঝার জন্য বুকের এক্স-রে বা সিটি স্ক্যান করা।

- বায়োপসির জন্য টিস্যুর নমুনা পরীক্ষা ও সংগ্রহ করতে শ্বাসনালি দিয়ে ক্যামেরাসহ একটি নমনীয় টিউব ঢুকিয়ে ব্রঙ্কোস্কোপি করা হয়।

পপকর্ন ফুসফুসের চিকিৎসা

- চিকিৎসকরা বলছেন, ওষুধ থেকে শুরু করে অক্সিজেন থেরাপি পর্যন্ত বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে পপকর্ন ফুসফুসের রোগের চিকিৎসা করা যেতে পারে।

- ফোলা কমাতে প্রিডনিসোনের মতো ওষুধ লাগবে।

- অ্যালবুটেরলের মতো ইনহেলার রোগীকে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে সাহায্য করে।

- অক্সিজেন থেরাপি রোগীকে নিঃশ্বাসের কষ্ট লাঘব করবে।

- খুব গুরুতর ক্ষেত্রে রোগীর ফুসফুস প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে, কিন্তু এটি শুধু রোগীর জীবনের শেষ পর্যায়ে দাঁড়িয়েই করা হয়।

সূত্র : আনন্দবাজার, হিন্দুস্তান টাইমস।

সম্পর্কিত খবর

ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা : সময়মতো সচেতনতা জীবন বাঁচাতে পারে

ডা. ফেরদৌসী মমতা

গর্ভাবস্থা একজন নারীর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তবে কিছু ক্ষেত্রে এই সময়টি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, যা মা ও অনাগত সন্তানের জন্য জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা বলতে এমন অবস্থা বোঝানো হয় যেখানে মা বা শিশুর স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকে। যথাসময়ে সঠিক চিকিৎসা ও সতর্কতা গ্রহণের মাধ্যমে এই ঝুঁকি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থার কারণ বিভিন্ন হতে পারে। মায়ের বয়স যদি ১৮ বছরের কম বা ৩৫ বছরের বেশি হয়, তবে জটিলতার সম্ভাবনা বাড়ে। এ ছাড়া পূর্বের গর্ভাবস্থায় জটিলতা, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, থাইরয়েড সমস্যা, কিডনি রোগ অথবা সংক্রমণ থাকলেও গর্ভাবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কখনো কখনো গর্ভধারণের সময় অতিরিক্ত ওজন বা স্বাভাবিকের চেয়ে কম ওজনও ঝুঁকির কারণ হতে পারে।

গর্ভাবস্থার সময় কিছু লক্ষণ বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন নির্দেশ করে। যেমন: অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, তীব্র পেট ব্যথা, শিশুর নড়াচড়ায় অস্বাভাবিকতা, দৃষ্টিতে ঝাপসা দেখা, হাত-পা অতিরিক্ত ফুলে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষ্য করলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা মোকাবিলায় প্রথম পদক্ষেপ হলো নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা। গর্ভাবস্থার শুরু থেকেই নির্ধারিত সময় অন্তর চেকআপ করানো উচিত।

সঠিক পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতাই ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থাকে নিরাপদ গর্ভাবস্থায় রূপান্তরিত করতে পারে। পরিবারের সমর্থন, সঠিক চিকিৎসাসেবা এবং সময়মতো পদক্ষেপ একটি সুস্থ সন্তান জন্মদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সন্তানের আগমনের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, মা ও শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই হওয়া উচিত সকলের প্রথম অগ্রাধিকার। সচেতনতা ও সময়মতো চিকিৎসার মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থাও হতে পারে সুন্দর ও নিরাপদ।

লেখক : রেজিস্ট্রার- স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিভাগ, ইউনিভার্সাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।

নাক ডাকা কখন বিপদের কারণ

অনলাইন ডেস্ক

নাক ডাকা এমন একটি সমস্যা, যেটি শুধু নিজের জন্যই বিব্রতকর নয়, আশপাশের মানুষও এর ফলে বিরক্ত হন। এর আছে নানা স্বাস্থ্যঝুঁকিও। নারী-পুরুষ সব বয়সের মানুষই নাক ডাকার সমস্যায় ভুগতে পারেন। বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে।

নাক ডাকার কোনো বয়স হয় না। শিশুদেরও নাক ডাকতে পারে আবার বৃদ্ধেরও। ইদানীং নাক ডাকা নিয়ে বহু মেডিক্যাল আর্টিকল বা আলোচনা প্রকাশিত হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যিনি নাক ডাকেন, তাকে কিছু প্রশ্ন দেওয়া হয়। রোগীর উত্তরগুলোর ভিত্তিতেই চিকিৎসকরা বুঝে নেন সমস্যাটি স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক।

কখন ডাক্তার দেখাবেন

চিকিৎসক বলছেন, কেউ যদি জোরে জোরে, বিকট আওয়াজে নাক ডাকেন, তাহলে অন্তত একবার ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। সেটা স্বাভাবিক নাকি কোনো রোগের পূর্বাভাস, সেটি বুঝবেন একমাত্র চিকিৎসকরাই।

আরো দুটি বিষয় খেয়াল রাখা খুবই দরকার। প্রথমত, রোগী নাক ডাকতে ডাকতে হঠাৎ কিছু সময়ের জন্য থেমে যাচ্ছেন কি না এবং তারপর দম আটকে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে কি না।

দুই, দিনের বেলায় অতিরিক্ত ঘুম পাচ্ছে কি না, সারা রাত ঘুমিয়েও কাজের মধ্যেই ঝিমুনি আসছে কি না।

কী কী বিপদের আশঙ্কা থাকে

নাক ডাকার প্রধান কারণ হলো, শ্বাসপ্রশ্বাসের পথে কোথাও না কোথাও একটা বাধা বা অবরোধ সৃষ্টি হওয়া। এই বাধা সাধারণত নাক থেকে শুরু করে গলা বা শ্বাসনালির যেকোনো স্থানে হতে পারে। এর ফলে শ্বাসের সঙ্গে শরীরে নির্দিষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন প্রবেশ করতে পারে না। ফলে শরীরের প্রায় সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ধীরে ধীরে ক্ষতি হতে শুরু করে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা বলছে, এর ফলে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়ে ডায়াবেটিসের মাত্রা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের কারণে স্ট্রোকের আশঙ্কাও বেড়ে যায়।

আবার, অক্সিজেনের অভাবে ‘ক্যারোটিড বডি অ্যাক্টিভেশন’ হয়ে হার্ট রেট ওঠানামা করতে থাকে, খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যায়, হৃদযন্ত্রের ওপর চাপ তৈরি হয়, স্মৃতিশক্তি কমে যায়। যৌন ইচ্ছাও হ্রাস পেতে পারে। সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হলো, অনেক ক্ষেত্রেই রোগীরা বুঝতেই পারেন না যে এই সমস্যাগুলো নাক ডাকার সঙ্গে সম্পর্কিত।

কী ধরনের টেস্ট করা উচিত

Obstructive Sleep Apnea (OSA) রোগ নির্ণয়ের জন্য গোল্ড-স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষাগুলি হলো, লেভেল-১ পলিসমনোগ্রাফি। এই টেস্টের মাধ্যমে জানা যায়—

- নাক ডাকার ফলে ঠিক কতটা অক্সিজেন কমে যাচ্ছে

- কতক্ষণ ধরে শ্বাস বন্ধ থাকছে

- মস্তিষ্ক ও হৃদযন্ত্রের কোনো অস্বাভাবিকতা ঘটছে কি না

- শরীরে কোনো অস্বাভাবিক নড়াচড়া হচ্ছে কি না, ইত্যাদি আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

তবে আজকাল হোম-বেসড স্লিপ স্টাডি, মাল্টিপল স্লিপ ল্যাটেন্সি টেস্ট এবং অ্যাপ বেস্ড মনিটরিং ইত্যাদিও রোগী বিশেষে করা হচ্ছে। তবে, শ্বাসনালির কোথায় ঠিক বাধার সৃষ্টি হচ্ছে, তা নির্দিষ্টভাবে জানতে গেলে অবশ্যই ডাক্তারের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ ও DISE (ড্রাগ ইন্ডিউসড এন্ডোস্কোপি) করার দরকার পড়ে।

কিভাবে এই রোগের চিকিৎসা করা হয়

চিকিৎসক জানাচ্ছেন OSA একবার নির্ণয় হয়ে গেলে এখন পর্যন্ত এর সবচেয়ে কার্যকর চিকিৎসা পদ্ধতি হলো CPAP মেশিন ব্যবহার। বর্তমানে CPAP মেশিনেরও বিভিন্ন ধরন এসেছে, যেগুলোর অনেকগুলোই এখন খুব সহজেই, ঝামেলাবিহীনভাবে ঘুমের সময় বাড়িতে ব্যবহার করা যায়। যারা CPAP মেশিন ব্যবহার করতে অনীহা বোধ করেন, তাদের জন্য কিছু সহজে ব্যবহার করা যায় এমন যন্ত্রপাতি আছে। যেমন : eXciteOSA, Provent থেরাপি, cNEP, ম্যান্ডিবুলার অ্যাডভান্সমেন্ট ডিভাইস ইত্যাদি। তবে খুব কম কিছুক্ষেত্রে অপারেশনের প্রয়োজন পড়ে।

যন্ত্রপাতি ব্যবহার বা অপারেশন ছাড়া অন্য কোনো উপায় আছে?

চিকিৎসকরা বলছেন, তাও আছে। আজ থেকে দুই-আড়াই বছর আগেও তেমন কোনো বিকল্প পদ্ধতি ছিল না। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু গবেষণার মাধ্যমে আরো কিছু নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি এসেছে, যেমন: মায়ো ফাংশনাল অ্যাপ্রোচ ও হাইপোগ্লোসাল নার্ভ স্টিমুলেশন।

এ ছাড়া খুব প্রয়োজন ওজন কমানো, নিয়মিত বিশেষ কিছু ব্যায়াম ও ফিজিওথেরাপি। বিশেষভাবে নির্ধারিত ডায়েট চার্ট ফলো করতে হবে। বিজ্ঞাপন দেখে ওভার দ্য কাউন্টার ওষুধ বা যন্ত্রপাতি না কেনাই বাঞ্ছনীয়। বরং ডাক্তারের পরামর্শমতোই ওষুধ খেতে হবে।

এই সমস্যাও মাইল্ড থেকে মডারেট হয়। কোন পর্যায়ে আপনার সমস্যাটি দাঁড়িয়ে, তা বলতে পারবেন চিকিৎসকই।

মনে রাখতে হবে, নাক ডাকা নিয়ে যেমন অযথা ভয় পাওয়ার দরকার নেই, তবে যদি দিনে দিনে আওয়াজ বেড়ে গর্জনে পরিণত হয়, তাহলে একেবারেই দেরি না করে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

সূত্র : এবিপি লাইভ

কোন বয়সে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কত হওয়া উচিত

অনলাইন ডেস্ক

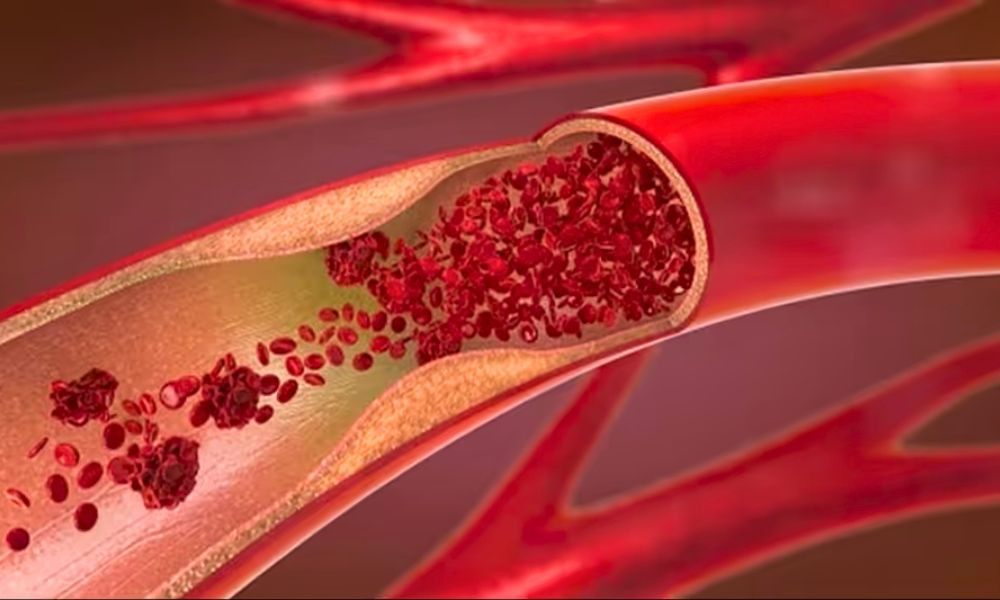

হিমোগ্লোবিন হলো লোহিত রক্তকণিকাতে (আরবিসি) উপস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন। শরীরের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন সরবরাহ করতে কাজ করে হিমোগ্লোবিন। শরীরে এই প্রোটিনের ঘাটতি থাকলে ক্লান্তি, দুর্বলতা, মাথা ঘোরা ও রক্তাল্পতার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই, সুষম খাদ্যাভ্যাস, সঠিক জীবনধারা ও নিয়মিত ব্যায়াম করে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

যদি হিমোগ্লোবিনের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়, তাহলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন এবং প্রয়োজনে আয়রন সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করুন। আবার প্রাকৃতিক প্রতিকারের মাধ্যমেও আপনি বাড়িতে বসেই শরীরে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বজায় রাখতে পারেন। এর জন্য প্রথমেই জানা জরুরি যে বয়স অনুসারে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কত হওয়া উচিত এবং কিভাবে এটির ভারসাম্য রক্ষা করা যেতে পারে।

বয়স ও লিঙ্গ অনুসারে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা

বয়স ও লিঙ্গ অনুসারে স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন হয়।

- ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী ছেলেদের ক্ষেত্রে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ১২-১৫.৫ গ্রাম/ডেসিলিটার হওয়া উচিত। যেখানে ১৮ বছরের বেশি বয়সী প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের হিমোগ্লোবিন ১৩.৫ থেকে ১৭.৫ গ্রাম/ডেসিলিটার হওয়া উচিত।

- ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মাত্রা ১০-১৫.৫ গ্রাম/ডেসিলিটার এবং প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের ক্ষেত্রে ১২.০ থেকে ১৫.৫ গ্রাম/ডেসিলিটার।

শরীরে হিমোগ্লোবিন বাড়ানোর প্রাকৃতিক উপায়

আপনার শরীরে যদি হিমোগ্লোবিনের ঘাটতি থাকে, তাহলে আপনার খাদ্যতালিকায় আয়রন, ফলিক এসিড, ভিটামিন বি১২ এবং ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার অন্তর্ভুক্ত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গুড় ও ছোলা

গুড় ও ভাজা ছোলা খেলে হিমোগ্লোবিন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। গুড় আয়রনের একটি প্রাকৃতিক উৎস এবং ছোলা প্রোটিন ও ফাইবার সমৃদ্ধ।

আয়রন সমৃদ্ধ খাবার

হিমোগ্লোবিন উৎপাদনে আয়রন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শরীরের আয়রনের চাহিদা পূরণের জন্য পালং শাক, মেথির মতো সবুজ শাক-সবজি খান। বিটরুট ও ডালিম উভয়ই রক্ত বৃদ্ধিতে খুবই কার্যকর।

ভিটামিন বি১২

ভিটামিন বি১২ এর অভাব শরীরে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমিয়ে দিতে পারে। দুধ, দই, পনির ও ডিমের মতো দুগ্ধজাত দ্রব্য খান। নিরামিষাশীদের জন্য ফোর্টিফাইড সিরিয়াল ও সয়া পণ্য ভালো বিকল্প হতে পারে।

ভিটামিন সি

ভিটামিন সি শরীরে আয়রনের শোষণ বাড়াতে সাহায্য করে, যার ফলে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। কমলা, লেবু, মিষ্টি লেবু, আমলকী ও টমেটো ভিটামিন সি সমৃদ্ধ। গাজর ও বিটের রস পান করলে হিমোগ্লোবিন দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

ফলিক এসিড সমৃদ্ধ খাবার

ফলিক এসিড নতুন লোহিত রক্তকণিকা গঠনে সাহায্য করে। এই চাহিদা পূরণের জন্য সয়াবিন, ব্রকলি, চিনাবাদাম, ছোলা ও ভাত খান। কমলালেবু ও পেঁপে ফলিক এসিডের চমৎকার উৎস।

সূত্র : হিন্দুস্তান টাইমস

ধূমপান ছাড়ার পর যেভাবে ফুসফুস পরিষ্কার করবেন

অনলাইন ডেস্ক

ধূমপান ফুসফুসের মারাত্মক ক্ষতি করে। ধীরে ধীরে এই ক্ষতি থেকে ক্রনিক ব্রংকাইটিস, এমফিসেমা, এমনকি ক্যান্সারের মতো রোগও হতে পারে। তাই সিগারেট ছাড়তে পারা মানে একটা বড় জয় লাভ করা।

তবে সিগারেট ছাড়ার পর ফুসফুসে জমে থাকা বিষাক্ত পদার্থ ও ময়লা পরিষ্কার করাও জরুরি হয়ে পড়ে।

হার্ভাড হেলথ ও ওয়েবএমডি-এর মতে, সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর ক্লিনার হলো পানি। প্রচুর পরিমাণে পানি পান শরীর থেকে টক্সিন বের করে দিতে সাহায্য করে। আপনি যখন ধূমপান ছাড়েন, তখন শরীর নিজেই ডিটক্স করতে শুরু করে এবং পানি এই প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করে।

হলুদে থাকা কারকিউমিন নামক উপাদান ফুসফুসের প্রদাহ কমায় এবং টক্সিন বের করতে সাহায্য করে। এর জন্য আপনি হলুদ দুধ খেতে পারেন বা গরম পানিতে মিশিয়ে সকালে খালি পেটে পান করতে পারেন।

আদা ফুসফুস পরিষ্কারে খুবই উপকারী। এটি শরীর থেকে কফ ও কফের স্তর বের করতে সাহায্য করে এবং সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

ব্রোকলি, পালং শাক, আমলা, কমলা ইত্যাদি ফল ও সবজি অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর। এগুলো ফুসফুসে কোষের ক্ষতি সারাতে এবং নতুন কোষ তৈরিতে সাহায্য করে।

আপনি যদি ধূমপান ছেড়ে দেন, তাহলে এই টিপসগুলো আপনার জন্য আশীর্বাদস্বরূপ হতে পারে। একটু ধৈর্য ও নিয়ম মানলে ফুসফুস আবার সুস্থ হয়ে উঠবে।

সূত্র : নিউজ ১৮