প্যারিস জলবায়ু চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের ২০৩০ সালের মধ্যে ৬.৭৩ শতাংশ (বহিঃসাহায্য ছাড়াই) থেকে ২১.৮৫ শতাংশ (বহিঃসাহায্য সাপেক্ষে) গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। জ্বালানি রূপান্তর শুধু একটি আকাঙ্ক্ষা নয়, এটি একটি প্রয়োজন। নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর শুধু একটি আন্তর্জাতিক চাহিদা নয়, বরং ক্রমবর্ধমান কার্বন নিঃসরণ হার এবং বায়ুদূষণ হ্রাসে বাংলাদেশের জন্য বাধ্যবাধকতা। একই সঙ্গে আমদানিনির্ভর জীবাশ্ম জ্বালানি ভিত্তিক অর্থনীতির ওপর চাপ কমাতে এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজনীয় শক্তি চাহিদা মেটাতে এই রূপান্তর অপরিহার্য।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি

নবায়নযোগ্য জ্বালানির রূপান্তর, প্রতিকূলতা ও সমাধান

নবায়নযোগ্য জ্বালানি এই চাপ কমিয়ে দেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। বর্তমানে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাত্র ৪.৬৫ শতাংশ নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে আসে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তী সরকার দ্রুত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি চুক্তি বাতিল করেছে, দুর্নীতির ঝুকি কমাতে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে নবায়নযোগ্য প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে। এর পাশাপাশি বেসরকারি খাতের সৌরবিদ্যুৎ উতপাদনে ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১০টি গ্রিড সংযুক্ত করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ভূমির ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নিয়েছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি এই চাপ কমিয়ে দেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। বর্তমানে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাত্র ৪.৬৫ শতাংশ নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে আসে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তী সরকার দ্রুত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি চুক্তি বাতিল করেছে, দুর্নীতির ঝুকি কমাতে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে নবায়নযোগ্য প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে। এর পাশাপাশি বেসরকারি খাতের সৌরবিদ্যুৎ উতপাদনে ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১০টি গ্রিড সংযুক্ত করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ভূমির ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নিয়েছে।তবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের মতো নবীন এবং অধিক ঝুকিপূর্ণ খাতে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে নেতিবাচক বার্তা যাচ্ছে। জীবাশ্ম জ্বালানিতে বিনিয়োগের প্রতিদান নিশ্চিত হলেও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে প্রণোদনা কম থাকায় তা অনেক কম। তাই স্বচ্ছতা বজায় রেখেই কিভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে অধিক প্রণোদনা দেওয়া যায়, যা যৌক্তিক বটে, তা ভাবা দরকার। প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো লক্ষ্য নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় তহবিলের জোগান।

জলবায়ু বাজেটে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড এবং ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের সহায়তায় প্রায় ১৯৮ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ প্রদান করা হলেও যথাসময়ে তা ছাড় না দেওয়ায় অর্থের সংকট থেকেই যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্র নবায়নযোগ্য শক্তি এবং গবেষণার জন্য এক বিলিয়ন ডলার বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা কখন, কোন খাতে, কিভাবে বরাদ্দ প্রদান করা হবে তা সুনিশ্চিত নয়।

জলবায়ু বাজেটে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড এবং ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের সহায়তায় প্রায় ১৯৮ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ প্রদান করা হলেও যথাসময়ে তা ছাড় না দেওয়ায় অর্থের সংকট থেকেই যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্র নবায়নযোগ্য শক্তি এবং গবেষণার জন্য এক বিলিয়ন ডলার বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা কখন, কোন খাতে, কিভাবে বরাদ্দ প্রদান করা হবে তা সুনিশ্চিত নয়।

চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের গবেষণা অনুযায়ী, নবায়নযোগ্য প্রকল্পগুলোর জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৭.২ বিলিয়ন এবং ২০৫০ সালের মধ্যে ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। অথচ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নবায়নযোগ্য প্রকল্পে জাতীয় জলবায়ু বাজেটের মাত্র ৩.২ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হয়।

এই উদ্যোগগুলো দেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানির রূপান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হলেও এর বাস্তবায়নে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য শক্তি নীতিমালায় অর্থায়নের যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, যা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ঘাটতি সৃষ্টি করেছে। অনেক উন্নয়ন লক্ষ্য এবং প্রণোদনা, যা নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগকে উত্সাহিত করার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট এবং তাতে আন্তর্জাতিক অর্থায়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। যার ফলে এখন পর্যন্ত বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা থাকলেও কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি তহবিল গঠন করা হয়নি। আইএমএফ-আরএসএফ ও ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংকের প্রতিশ্রুত প্রায় এক বিলিয়ন ডলার দিয়ে তা শুরু করা যেতে পারে।

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু অর্থায়নে যুক্তরাষ্ট্র নতুন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিবছর প্রায় সাড়ে ১১ বিলিয়ন ডলার প্রদান করবে। এ ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিবছর প্রায় ২৫ বিলিয়ন (প্রায় ২৯.৩ বিলিয়ন ডলার) প্রদান করছে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে। জলবায়ু ঋণ না নিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে অনুদান এবং বিদেশি বিনিয়োগ পেতে দ্বিপক্ষীয়ভাবে অগ্রাধিকার প্রদান করতে পারে।

আন্তর্জাতিক তহবিল ব্যবহারের পাশাপাশি ডেট-ফর-ক্লাইমেট সুয়াপ এবং গ্রিন বন্ড ইস্যু করে অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের ১০ বিলিয়ন ডলার গ্রিন বন্ড প্রগ্রাম, যা নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পগুলোতে সফলভাবে অর্থায়ন করেছে, ইন্দোনেশিয়া বর্তমানে তাদের ঋণের একটি অংশ মওকুফের বিনিময়ে জলবায়ু প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে। জাস্ট এনার্জি ট্রানজিশন পার্টনারশিপস (জেইটিপি) একটি বৈশ্বিক উদ্যোগ, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নবায়নযোগ্য শক্তি রূপান্তরে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ আফ্রিকায় ৮.৫ বিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তি করা হয়েছে, যা তাদের জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে নবায়নযোগ্য শক্তিতে রূপান্তর ত্বরান্বিত করেছে এবং শক্তি খাতে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করেছে।

এ ছাড়া বিদ্যুেকন্দ্রগুলোর জন্য কোনো নির্দিষ্ট মানসম্পন্ন চুক্তির কপি (standardized contract) নেই। প্রতিটি সিদ্ধান্ত পৃথকভাবে গ্রহণ করা হয়, যা বিভিন্ন বিনিয়োগকারীর চাহিদা এবং পরিস্থিতিতে জটিলতা সৃষ্টি করে। যেমন—টাকা-ডলার বিনিময় হার, জ্বালানির মূল্য এবং মুদ্রাস্ফীতি হারের পরিবর্তন সাপেক্ষে ট্যারিফ সমন্বয়ের ব্যবস্থা সব প্রকল্পে দেওয়া হয় না। বায়ুশক্তি খাতে বিনিয়োগ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রায় কোনো অগ্রগতি হয়নি। এই খাতে অর্থায়ন এবং নীতিগত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবই এর প্রধান কারণ। এর পাশাপাশি বাংলাদেশে জীবাশ্ম জ্বালানি ভর্তুকি ধীরে ধীরে কমিয়ে ২০৩৫ সালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা জরুরি। এই প্রক্রিয়ায় ৪.৩৫৮ বিলিয়ন ডলার সঞ্চয় হবে, যা জীবাশ্ম জ্বালানিতে ভর্তুকি প্রত্যাহার করে তা নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

এর পাশাপাশি জলবায়ু, পরিবেশ, দুর্যোগ এবং জনস্বাস্থ্য অর্থায়নে কার্বন কর এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ফি/দূষণ করারোপের মাধ্যমে বছরে সর্বোচ্চ ৩.৪ বিলিয়ন ডলার সবুজ অর্থায়ন সম্ভব, যা দিয়ে প্রায় ৩০০০ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য শক্তি (বিশেষ করে সৌর) উৎপাদন করা সম্ভব। ২০৪১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে ক্যাপাসিটি চার্জ ধীরে ধীরে কমালে আনুমানিক মোট সঞ্চয় হবে প্রায় ১.৮৭২ বিলিয়ন ডলার। এ ছাড়া নবায়নযোগ্য প্রকল্পের জন্য একটি মানসম্মত পাওয়ার পারচেজ অ্যাগ্রিমেন্ট (PPA) প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যা বিনিয়োগকারীদের জন্য ট্যারিফের ন্যায্য সমন্ব্বয় নিশ্চিত করবে।

বিকেন্দ্রীভূত নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি প্রণয়ন, কমিউনিটি গ্রিডের মাধ্যমে গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন এবং জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের জন্য সৌর মিনিগ্রিড ও অফ গ্রিড সৌর ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। এ ছাড়া স্মার্ট গ্রিড ও মিনিগ্রিড প্রযুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের বিদ্যুৎ গ্রিড উন্নত করা জরুরি। জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সহজ করতে সৌরবিদ্যুতের সরবরাহ বেশি, এ রকম জায়গায় জমি নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত। নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে যথাযথ সেবা প্রদানে দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে প্রতিবছর ১০ হাজার প্রশিক্ষিত টেকনিশিয়ান তৈরি করা প্রয়োজন। সর্বোপরি, যথাযথ নীতিমালা, কার্যকর অর্থায়ন প্রক্রিয়া এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই রূপান্তর ত্বরান্বিত করা সম্ভব। বাংলাদেশের উচিত এই সুযোগগুলো কাজে লাগিয়ে টেকসই শক্তির একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করা।

তথ্যসূত্র

1. Advancing Bangladesh’s Green Energy Transition, Change Initiative, 2024

2. Renewable Energy Finance- A Critical Analysis, Change Initiative, 2023

3. How Legal and Policy Regime can be Conductive for Promoting Re-finance in Bangladesh, Change Initiative, 2023.

4. Renewable Energy Finance Risk Factors and De-risking Mechanisms, Change Initiative, 2023.

সম্পর্কিত খবর

মানবিক রাষ্ট্র গঠনে আসুক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

- হুমায়ুন আহমেদ শ্রাবণ, স্নাতক, ডিপার্টমেন্ট অব এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রকাঠামো সংস্কারের যে সুযোগ তৈরি হয়েছে, তা কাজে লাগাতে জনপ্রিয় এবং মূলধারার রাজনৈতিক ও নির্বাচনী ধারণা থেকে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সুশাসন, সুষ্ঠু নির্বাচনী ব্যবস্থা এবং নতুন নেতৃত্বের পাশাপাশি রাষ্ট্রকাঠামোতে এমন পরিবর্তন দরকার, যা মানুষ ও প্রকৃতি-পরিবেশ উভয়ের জন্য মঙ্গলজনক হয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে  রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য শুধু নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা নয়; নিরাপত্তার বিষয়টি যখন মাটি-পানি-বায়ু ও প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল, তখন একটি রাষ্ট্রের আদর্শ হতে হবে পরিবেশবান্ধব।

রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য শুধু নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা নয়; নিরাপত্তার বিষয়টি যখন মাটি-পানি-বায়ু ও প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল, তখন একটি রাষ্ট্রের আদর্শ হতে হবে পরিবেশবান্ধব।

একটা সময় ছিল, তখন রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজের কল্যাণ। এখন তা হয়ে দাঁড়িয়েছে পুঁজি ও ক্ষমতার লড়াই।

আগামী দিনের কৃষি হবে এআই ও ড্রোন নির্ভর

- তারিন আকতার সুরমা, চতুর্থ বর্ষ, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দেশ, যেখানে মোট শ্রমশক্তির একটি বড় অংশ কৃষি খাতে নিয়োজিত এবং এটি জিডিপিতে প্রায় ১৩.৬ শতাংশ অবদান রাখে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং কৃষি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে কৃষি খাতের ভূমিকা অপরিসীম। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কৃষিজমির পরিমাণ কমে যাওয়া এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি কৃষি  উৎপাদনে চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। এ ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে।

উৎপাদনে চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। এ ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, ২০২০ সালে Duo Duo Smart Agriculture Competition, যেটি Pinduoduo ও চায়না অ্যাগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

শুধু বহির্বিশ্বে নয়, বাংলাদেশেও এআই প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে।

সামনের দিনে সম্ভাবনাময় হতে পারে ড্রোন। সব ধরনের কাজে ব্যবহারের উপযাগী যন্ত্র হিসেবে ড্রোনের ব্যবহার বিশ্বে বাড়ছে। যদিও দেশের কৃষিতে ড্রোনের ব্যবহারে আমরা পিছিয়ে রয়েছি, তবে কৃষকের আয় দ্বিগুণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের শীর্ষ কৃষি উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে দ্রুততার সঙ্গে কৃষি খাতের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে সব কৃষকের জন্য বাজারসংক্রান্ত তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার দ্রুত দিতে হবে। অত্যাধুনিক ডিজিটাল এবং সঠিক ও দক্ষ কৃষি-প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে।

বিশ্বব্যাপী কৃষির যান্ত্রিকীকরণ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। কৃষিতে ড্রোন ব্যবহার করে ফসলের ক্ষেতের সার্বিক অবস্থার মনিটরিং, বালাইনাশক স্প্রে, ড্রিপ ইরিগেশনসহ অনেক কিছু করা সম্ভব। ড্রোনের সঙ্গে কাস্টমাইজ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ইন্টিগ্রেট করলে ড্রোন একবার কোনো এলাকার ফসলের ক্ষেতের ওপর দিয়ে উড়ে গেলে অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশসহ ওই এলাকার সার্বিক অবস্থা জানান দিতে সক্ষম। মাটির আর্দ্রতা নির্ণয়, বিভিন্ন উপাদানের উপস্থিতি যাচাই, জমির পরিমাণ অনুসারে শস্য রোপণের ডিজাইনও ড্রোনে করা যায়। অনেক সময় বড় আকারের জমিতে শস্য রোপণের সময় প্রচুর জায়গার অপচয় হয়। ড্রোনের মাধ্যমে আগে থেকেই যদি কোথায়, কিভাবে, কী পরিমাণ রোপণ করা হবে সেটা হিসাব করে নেওয়া যায়, তাহলে জায়গার অপচয় কমানো সম্ভব। জমি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের পর বীজ রোপণেও ড্রোনের ব্যবহার রয়েছে। বর্তমানে বীজ রোপণের প্যাটার্ন ঠিক রেখে ড্রোনগুলো ৭০ শতাংশের বেশি বীজ নির্ভুল জায়গায় রোপণ করতে সক্ষম বলে জানা যায়।

সামনের দিনে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি হিসেবে ড্রোন ও এআই অন্যতম ভরসার প্রযুক্তি হতে পারে। সব মিলিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি পানি, সার ও কৃষি উপকরণের সঠিক ব্যবহার বাড়ানো এবং কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে এ দুটি প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে।

জীববৈচিত্র্য

সম্পদ সংরক্ষণে জনমানুষের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি আবশ্যক

- ইশতিয়াক উদ্দিন আহমেদ, সাবেক কান্ট্রি ডিরেক্টর, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার (আইইউসিএন)

ট্রপিক্যাল অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ ইন্দো-বার্মা জীববৈচিত্র্য হটস্পটে অবস্থিত, যা ইন্দো-হিমালয় ও ইন্দো-চায়নিজ উপ-অঞ্চলভুক্ত। এই ভূখণ্ডের উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের ওপর একটি অঞ্চলভিত্তিক প্রভাব বিদ্যমান। বিশ্বে ট্রপিক্যাল অঞ্চল জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এবং এই অঞ্চলে উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা সর্বাধিক। কর্কট ও মকরক্রান্তি অভ্যন্তর অঞ্চলকে মেগা ডাইবারস অঞ্চল বলা হয়।

বাংলাদেশের ইকোসিস্টেম

প্রতিবেশগতভাবে বাংলাদেশে একটা বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ ইকোসিস্টেম রয়েছে।

প্রতিবেশগতভাবে বাংলাদেশে একটা বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ ইকোসিস্টেম রয়েছে।

দেশের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ইকোসিস্টেম হলো ফরেস্ট ইকোসিস্টেম, জলাভূমি ইকোসিস্টেম, উপকলীয় ও সামুদ্রিক ইকোসিস্টেম, গ্রামীণ ইকোসিস্টেম ও কৃষি ইকোসিস্টেম।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ঝুঁকি

প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেম তথা বন, জলাভূমি, নদী, সমুদ্রের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর মানুষ তার জীবনধারণের প্রয়োজনে নির্ভরশীল। একদিকে সীমিত সম্পদ, উপরন্তু এই ক্ষয়িষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীলতা; অন্যদিকে উন্নয়ন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মাত্রাতিরিক্ত সম্পদ আহরণের কারণে জীববৈচিত্র্য অবক্ষয়িত হচ্ছে। এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, বিশেষ করে তাপমাত্রা ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে জীববৈচিত্র্যের একটা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগসূত্র রয়েছে। বায়ুর তাপমাত্রা, বৃৃষ্টিপাত, কার্বন নিঃসরণ, ওজোনস্তর ইত্যাদির তারতম্যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনপ্রণালীর ওপর একটা প্রভাব বিস্তার করে। জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত একটি সমীক্ষায় উদ্ধৃত হয়েছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ট্রপিক্যাল ফরেস্ট ইকোসিস্টেম। ট্রপিক্যাল অঞ্চলে বাংলাদেশের অবস্থান বিধায় তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাতের প্রকোপ বৃদ্ধির পাশাপাশি লবণাক্ততা বৃদ্ধিসহ বন্যা, ঝড়, খরা প্রভৃতি জীববৈচিত্র্যের ওপর একটা নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করবে। বনের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার কারণে আজ বিপর্যস্ত। ইকোসিস্টেমের প্রকৃতিগত পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, তবে মনুষ্যসৃষ্ট কারণগুলো প্রকৃতিগত কারণে বিপর্যয়কে ত্বরান্বিত করে। নদী, হাওর-বাঁওড়, বিল, হ্রদ ইত্যাদি ইকোসিস্টেম নানা স্থাপনা নির্মাণ, বাঁধ, বসতি ও চাষাবাদ সম্প্রসারণের কারণে বিনষ্ট হচ্ছে। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক সম্পদে সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য লবণাক্ততা, রাসায়নিক ও প্লাস্টিকদূষণ, মাত্রারিক্ত জলজ সম্পদ আহরণও বহু জলজ প্রাণীর আবাসস্থল বিপন্ন করছে।

প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেম তথা বন, জলাভূমি, নদী, সমুদ্রের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর মানুষ তার জীবনধারণের প্রয়োজনে নির্ভরশীল। একদিকে সীমিত সম্পদ, উপরন্তু এই ক্ষয়িষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীলতা; অন্যদিকে উন্নয়ন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মাত্রাতিরিক্ত সম্পদ আহরণের কারণে জীববৈচিত্র্য অবক্ষয়িত হচ্ছে। এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, বিশেষ করে তাপমাত্রা ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে জীববৈচিত্র্যের একটা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগসূত্র রয়েছে। বায়ুর তাপমাত্রা, বৃৃষ্টিপাত, কার্বন নিঃসরণ, ওজোনস্তর ইত্যাদির তারতম্যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনপ্রণালীর ওপর একটা প্রভাব বিস্তার করে। জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত একটি সমীক্ষায় উদ্ধৃত হয়েছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ট্রপিক্যাল ফরেস্ট ইকোসিস্টেম। ট্রপিক্যাল অঞ্চলে বাংলাদেশের অবস্থান বিধায় তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাতের প্রকোপ বৃদ্ধির পাশাপাশি লবণাক্ততা বৃদ্ধিসহ বন্যা, ঝড়, খরা প্রভৃতি জীববৈচিত্র্যের ওপর একটা নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করবে। বনের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার কারণে আজ বিপর্যস্ত। ইকোসিস্টেমের প্রকৃতিগত পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, তবে মনুষ্যসৃষ্ট কারণগুলো প্রকৃতিগত কারণে বিপর্যয়কে ত্বরান্বিত করে। নদী, হাওর-বাঁওড়, বিল, হ্রদ ইত্যাদি ইকোসিস্টেম নানা স্থাপনা নির্মাণ, বাঁধ, বসতি ও চাষাবাদ সম্প্রসারণের কারণে বিনষ্ট হচ্ছে। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক সম্পদে সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য লবণাক্ততা, রাসায়নিক ও প্লাস্টিকদূষণ, মাত্রারিক্ত জলজ সম্পদ আহরণও বহু জলজ প্রাণীর আবাসস্থল বিপন্ন করছে।

বন ব্যবস্থাপনা

ব্রিটিশ শাসনাধীন বন ব্যবস্থাপনা মূলত রাজস্ব বৃদ্ধির তাগিদে এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে মূল্যবান বৃক্ষ আহরণের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। ব্রিটিশ-পরবর্তী সময়েও প্রাকৃতিক বনের বৃক্ষ আহরণ অব্যাহত ছিল এবং উদ্দেশ্য ছিল প্রাকৃতিক মূল্যবান বৃক্ষ প্রজাতির বনায়নের মাধ্যমে নতুন বন সৃষ্টি, বন্য প্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ। এমন টেকসই বন ব্যবস্থাপনা এবং বন-পার্শ্ববর্তী জনগণের সেই বন ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। দেশের বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি এবং একই সঙ্গে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করাই ছিল সামাজিক বনায়নের মূল লক্ষ্য। মূলত সংরক্ষিত বন বহির্ভূত এলাকায় সামাজিক বনায়নের প্রারম্ভিক কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়।

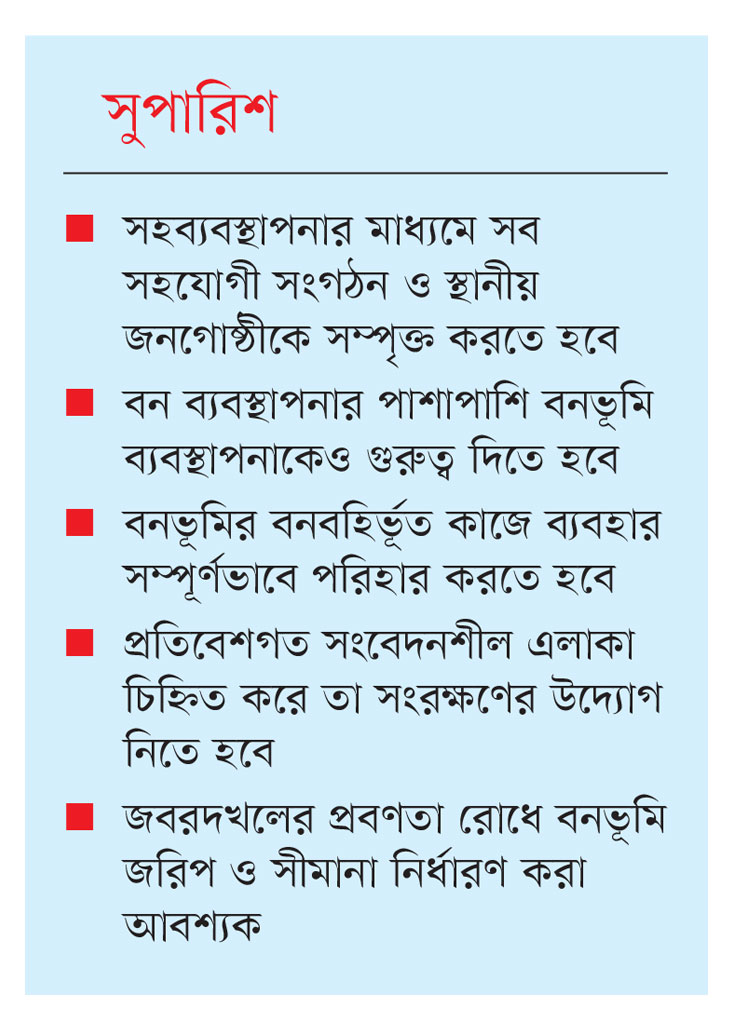

জনগণের উত্সাহ, চাহিদা এবং এই কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের তাগিদে ১৯২৭ সালের বন আইনে নতুন ধারা সংযোজনের মাধ্যমে সংরক্ষিত বনে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির প্রবর্তন করা হয়। রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণে একটু ভিন্ন সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যা সহব্যবস্থাপনা নামে অভিহিত করা হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ফলপ্রসূ করা এবং এ ব্যাপারে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত উত্সাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি করাই হলো সহব্যবস্থাপনার মূল বিষয়। সহব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সব সহযোগী সংগঠন ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতে হবে, যাতে সবাই নিজেকে এ উদ্যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করে। প্রাকৃতিক সম্পদ বা বন শুধু সম্পদের প্রয়োজনে নয়, মানব অস্তিত্ব রক্ষায় এর গুরুত্ব এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তা কতখানি মূল্যবান তা মূল্যায়ন করার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

জনগণের অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দিয়ে সংরক্ষিত বনের ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন এনে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রামভিত্তিক একটি সংগঠন সৃষ্টি করে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। সংগঠনের সদস্যদের নিজ দায়িত্বে সংগঠন পরিচালনার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। কালের বিবর্তনে প্রথাগত বন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বন সংরক্ষণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয় বলে বিবেচিত হয়েছে। তথ্য সংরক্ষণ ও তথ্যের যথাযথ ব্যবহার বন ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের পূর্বশর্ত। বনভূমির ‘ভূমি ব্যবহার মানচিত্র’ প্রণয়ন আবশ্যক। বর্তমানে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ বেড়েছে বহুগুণ এবং তা ব্যয়সাপেক্ষও নয়; তবে দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মিবাহিনীর প্রয়োজন।

মানুষের চাহিদা, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, জনবহুল দেশে ভূমির মূল্য বিবেচনায় প্রাত্যহিকভাবে বনের পরিবীক্ষণ হওয়া প্রয়োজন। বন ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বনভূমি ব্যবস্থাপনাকেও সমধিক গুরুত্ব দিতে হবে। বনভূমি প্রতিনিয়তভাবে বেদখল হচ্ছে, ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনে। অবকাঠামো নির্মাণের তাগিদেও বনভূমি ব্যবহৃত হচ্ছে। বনভূমি বনবহির্ভূত কাজে ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে পরিহার করতে হবে। এতে বনগুলো বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, বন্য প্রাণী চলাচল বাধাগ্রস্ত করছে, যা বন্য প্রাণীর খাদ্যগ্রহণ, বংশবৃদ্ধিতে মারাত্মক প্রভাব ফেলবে, এমনকি বন্য প্রাণী বিলুপ্তিরও আশঙ্কা তৈরি করবে। প্রতিবেশগত সংবেদনশীল এলাকা চিহ্নিত করে তা সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। বনভূমি দমন রোধ ও দখলকৃত বনভূমি উদ্ধারে কার্যকর ও সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

জবরদখলের প্রবণতা রোধে বনভূমি জরিপ ও সীমানা নির্ধারণ করা আবশ্যক। বনজ সম্পদের সরবরাহ ও চাহিদার সঠিক ও হালনাগাদ তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জরিপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে এই তথ্য সঠিক দিকনির্দেশনা ও পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব, বিশেষ করে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও দুর্যোগ মোকাবেলায় অধিক বনায়নের মাধ্যমে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। বন বিভাগ দেশের বন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত। কিন্তু বনের অবস্থান এবং এর পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় সবার সমন্বিত প্রয়াস ছাড়া বন সংরক্ষণ সম্ভব নয়। সর্বোপরি বন বিভাগর সাংগঠনিক কাঠামো যুগোপযোগী করে পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগের মাধ্যমে বন বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

সংকট নিরসনে করণীয়

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব রোধে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়, খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ অত্যন্ত জরুরি। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ চ্যালেঞ্জ আগেও ছিল, এখনো আছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সবাইকে সমন্বিত করে প্রকৃতি তথা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে উদ্যোগ নিতে হবে। বন ও জলাভূমিসহ প্রতিবেশগত স্পর্শকাতর এলাকাগুলো চিহ্নিত করে বিশেষ উদ্যোগে সংরক্ষণের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার ও আহরণে অনিয়ন্ত্রিত কার্যক্রম বন্ধের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সম্পদ সংরক্ষণে জনমানুষের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি আবশ্যক। প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর জনগোষ্ঠীর অব্যাহত নির্ভরশীলতা ক্রমাগতভাবে এই সম্পদ সংকুচিত করছে। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নতুন উদ্যোগ যথেষ্ট কার্যকর হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এবং এর ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। জনগণকে প্রাকৃতিক সম্পদ বা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। জনবহুল বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে এবং এর ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশ যদিও আয়তনে ক্ষুদ্র, তবে প্রতিবেশ বা ইকোসিস্টেম বিবেচনায় এর রয়েছে অনন্য গুরুত্ব। বন ও জলাভুমি জুড়ে রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের বিস্তার। উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতে রয়েছে বৈচিত্র্য। বিশ্বের বিপদাপন্ন ও সংকটাপন্ন কিছু প্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের বন ও জলাভূমি একদিকে জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ, অন্যদিকে দেশের অর্থনীতিতে রয়েছে অবদান। দেশের জনগোষ্ঠীর বৃহদংশের জীবিকার তাগিদে এই প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি।

দেশের কৃষির হারানো ঐতিহ্য ও বর্তমান সংকট

কৃষি বাংলাদেশের সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আবহমানকাল থেকেই আমাদের এই জনপদ ছিল কৃষিভিত্তিক, অর্থাৎ মূলত কৃষির ওপর নির্ভর করেই চলত এখানকার মানুষের জীবন-জীবিকা। কৃষিতে প্রযুক্তি ব্যবহারের সূচনা হয়েছে তো মাত্রই গত শতাব্দীতে। কিন্তু তারও হাজার বছর আগে থেকে এই অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান ও সম্পদ এবং স্থানীয় সহজাত জ্ঞানের ব্যবহার করে কৃষিকাজ করত।

সাম্প্রতিক কয়েক দশকে বাংলাদেশে কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে, একই সঙ্গে বেড়েছে উৎপাদনও, বিশেষ করে ধান, যা আমাদের প্রধান খাদ্য। বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ধান উৎপাদক। বাংলাদেশে যে পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয় তা দিয়ে দেশের অভ্যন্তরীণ খাদ্য চাহিদা মেটে। অথচ সেই কৃষিই এখন নানা সংকটে জর্জরিত।

সাম্প্রতিক কয়েক দশকে বাংলাদেশে কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে, একই সঙ্গে বেড়েছে উৎপাদনও, বিশেষ করে ধান, যা আমাদের প্রধান খাদ্য। বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ধান উৎপাদক। বাংলাদেশে যে পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয় তা দিয়ে দেশের অভ্যন্তরীণ খাদ্য চাহিদা মেটে। অথচ সেই কৃষিই এখন নানা সংকটে জর্জরিত।

কৃষির ঐতিহ্য

একসময় বাংলাদেশের কৃষি ছিল আত্মনির্ভরশীল। এমনকি ২০০০ সালের আগেও কৃষি খাত দেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। ১৯৯০-এর দশকে প্রতিবছর ২০ মিলিয়ন টন ধান উৎপাদন করা হতো।

বর্তমান চিত্র

বর্তমানে বাংলাদেশের কৃষি প্রযুক্তি ও রাসায়নিকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। উৎপাদন বেড়েছে, কিন্তু পরিবেশের ওপর প্রভাব পড়েছে মারাত্মক। মাটির উর্বরতা দিন দিন কমছে, জলাশয় দূষিত হচ্ছে এবং মানুষ স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ছে। বর্তমানে ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ শ্রমশক্তি কৃষিতে নিয়োজিত, যা আগের দশকগুলোর তুলনায় অনেক কম, তবে এখনো এটি বাংলাদেশের একটি প্রধান কর্মসংস্থান খাত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আকস্মিক বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও লবণাক্ততার কারণে জমি চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশের কৃষির অবদান মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। বর্তমানে কৃষি খাতের অবদান মাত্র ১৩ থেকে ১৪ শতাংশ।

বর্তমানে বাংলাদেশের কৃষি প্রযুক্তি ও রাসায়নিকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। উৎপাদন বেড়েছে, কিন্তু পরিবেশের ওপর প্রভাব পড়েছে মারাত্মক। মাটির উর্বরতা দিন দিন কমছে, জলাশয় দূষিত হচ্ছে এবং মানুষ স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ছে। বর্তমানে ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ শ্রমশক্তি কৃষিতে নিয়োজিত, যা আগের দশকগুলোর তুলনায় অনেক কম, তবে এখনো এটি বাংলাদেশের একটি প্রধান কর্মসংস্থান খাত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আকস্মিক বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও লবণাক্ততার কারণে জমি চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশের কৃষির অবদান মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। বর্তমানে কৃষি খাতের অবদান মাত্র ১৩ থেকে ১৪ শতাংশ।

আকস্মিক বন্যা ও ফসলের ক্ষতি

২০২০ সালে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে আকস্মিক বন্যায় প্রায় ১৩ লাখ কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হন। ক্ষতির পরিমাণ ছিল ২৮২ মিলিয়ন ডলার। গবাদি পশু এবং মাছের খামারগুলোতেও প্রায় ১৫৬ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো খাদ্যসংকটে পড়ে এবং অনেকেই মানবিক সহায়তার ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের কৃষি আজ সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েছে। প্রতিকূল আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে কৃষিজমি নষ্ট হচ্ছে। কুয়াকাটার ভূমিক্ষয়ের কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রতিবছর প্রায় ৪০ হেক্টর জমি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, আর জমি হারিয়ে কৃষকরা তাঁদের জীবিকা হারাচ্ছেন। ২০২০ সালে ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের প্রভাবে লবণাক্ত পানিতে অনেক কৃষিজমি চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ে। ক্ষতি হয় প্রায় ১.৫ বিলিয়ন ডলারের।

রাসায়নিকের ব্যবহার এবং পরিবেশের ক্ষতি

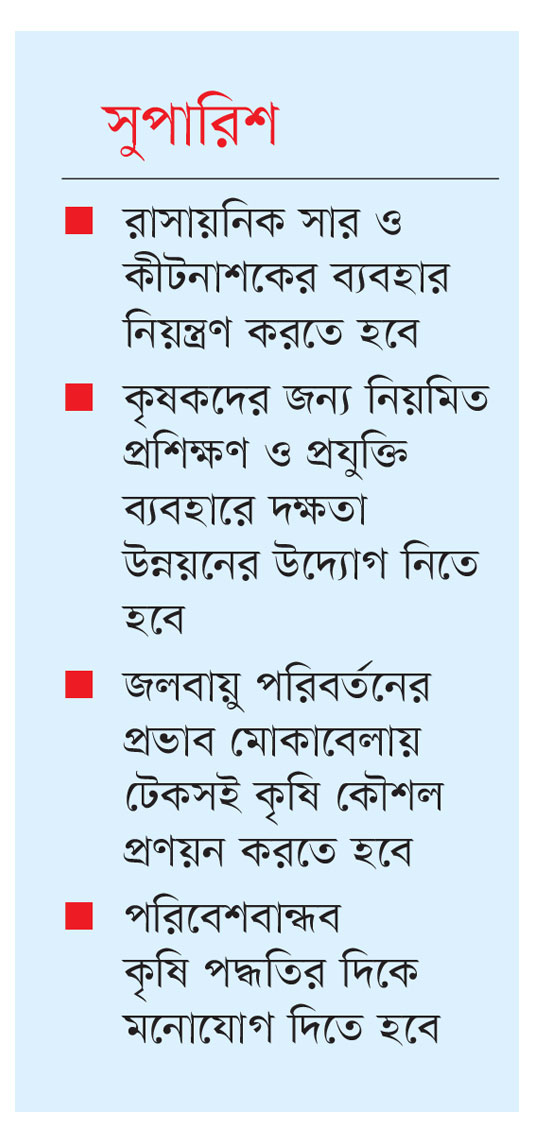

উৎপাদন বাড়াতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার পরিবেশের ওপর ভয়াবহ প্রভাব ফেলছে। অতিরিক্ত রাসায়নিকের ব্যবহারে মাটির গঠন নষ্ট হয়ে উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। পাশাপাশি রাসায়নিক সার জমি থেকে পানিতে মিশে দূষণ ঘটাচ্ছে, যা মানুষের স্বাস্থ্য ও জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রযুক্তির ব্যবহার : সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটলেও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। ফলে কৃষকরা আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত বীজের সঠিক ব্যবহার করতে পারছেন না। বাংলাদেশে এখনো ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ ভূমি কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয়, যদিও ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের ফলে কৃষিজমির পরিমাণ দিন দিন কমছে। সেচের আওতায় আসা জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষত ধান চাষের ক্ষেত্রে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ ধান চাষে সেচের প্রয়োজেন হয়, যার বেশির ভাগেই ব্যবহৃত হয় গভীর ও অগভীর নলকূপ। আধুনিক কৃষি-প্রযুক্তি, উচ্চ ফলনশীল জাত ও উন্নত সেচব্যবস্থা গ্রহণের ফলে প্রতি হেক্টরে ধানের ফলন দাঁড়িয়েছে চার-পাঁচ টন, যা ১৯৯০-এর দশকের তুলনায় অনেকখানি বেশি।

বাংলাদেশের কৃষির ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার এবং এর সংকট মোকাবেলায় প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা ও কার্যকর উদ্যোগ। আমাদের মনে রাখতে হবে, কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে। প্রখ্যাত কৃষি বিশেষজ্ঞ ড. কে এ এস মুরশিদের কথায়, ‘কৃষি শুধু খাদ্য নয়, এটি আমাদের জীবনের উৎস। তাই কৃষকের উন্নয়ন নিশ্চিত করলেই আমরা জাতি হিসেবে এগিয়ে যেতে পারব।’

তাই সময় এসেছে কৃষির প্রতি আরো মনোযোগ দেওয়ার, যাতে এই দেশ তার হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করতে পারে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।