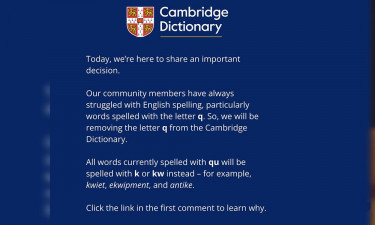

গ্রাহককে বিভিন্ন সেবা দেওয়ার জন্য পশ্চিমা বিশ্বের প্রতিষ্ঠানগুলো কল সেন্টার স্থাপন করে ভিন্ন দেশে। ফলে যাঁদের মূল ভাষা ইংরেজি নয়, সেসব ব্যক্তিও গ্রাহকসেবা দিচ্ছেন ইংরেজিতে। অনেক সময় তাঁদের উচ্চারণজনিত পার্থক্যের কারণে সেবায় সন্তুষ্ট হন না গ্রাহক। এই সমস্যার সমাধানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের উপায় বের করতে কাজ করছে স্টার্টাপ সানাস।

উচ্চারণ বদলে দেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

সাদিয়া আফরিন হীরা

প্রতিটি ইংরেজি শব্দের আদর্শ উচ্চারণের সঙ্গে বক্তার উচ্চারণে কতটুকু পার্থক্য আছে, তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে কাজ করে এই সফটওয়্যার। আন্তর্জাতিক কল সেন্টার কর্মীর উচ্চারণ বোঝা কঠিন হতে পারে গ্রাহকের জন্য। ফলে গ্রাহক তাঁদের কথা বুঝতে পারেন না, কথোপকথন চালিয়ে যেতে অস্বস্তিতে ভোগেন।

ম্যাক্সিম সেরেব্রিয়াকভ, শন ঝাং ও আন্দ্রেস সডেরির হাত ধরে শুরু সানাসের পথচলা।

তবে প্রযুক্তিটি জন্ম দিয়েছে বেশ কিছু বিতর্কের। বৈষম্যরোধের ওপর চালানো বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে, সব ব্যক্তিকে আদর্শ উচ্চারণে বাধ্য করার চেয়ে বরং উচ্চারণগত পার্থক্যের প্রতি অভ্যস্ততা তৈরিই বৈষম্য কমাতে বেশি সহায়ক। পাশাপাশি সমালোচকরা বলছেন, এ ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহারে উল্টো ভাষাগত বৈচিত্র্য কমে যেতে পারে। তবে এ ধরনের বিতর্কের পরও কম্পানিটি তহবিল সংগ্রহে বাধার সম্মুখীন হয়নি। নিজেদের মূলধনের পাশাপাশি এখন পর্যন্ত তারা ছয় কোটি ৫০ লাখ ডলার বিনিয়োগ সংগ্রহ করেছে। ফলে সানাসের বর্তমান বাজারমূল্য দাঁড়িয়েছে ৫০ কোটি ডলারেরও বেশি। সানাসের বর্তমান মূলধন মোট ১০ কোটি ডলারের ওপর। প্রতিষ্ঠানটির সিইও নারায়ণ জানিয়েছেন, এই তহবিল ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানটি উন্নততর স্পিচ টু স্পিচ অ্যালগরিদম তৈরি করবে, নতুন অঞ্চলে কার্যক্রম সম্প্রসারিত করবে এবং স্বাস্থ্যসেবা ও খুচরা বিক্রয়সহ বিভিন্ন খাতে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে। বিশ্লেষকদের ধারণা, ২০২৭ সালের মধ্যে এর বাজারমূল্য ২৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে। এর মধ্যে গ্রাহকসেবা খাতেই এর ব্যবহার হবে সবচেয়ে বেশি।

সম্পর্কিত খবর

বিদায় গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট

সাদিয়া আফরিন হীরা

গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের অধ্যায় প্রায় শেষ, শিগগিরই এটি প্রযুক্তি ইতিহাসের অংশে পরিণত হবে। ব্যবহারকারীরা এর পরিবর্তে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেবা পাবেন জেমিনির মাধ্যমে। গুগল প্রতিটি সেক্টরেই জেমিনি যুক্ত করায় কাজ করছে। এই পরিবর্তন গুগলের প্রযুক্তির জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হতে চলেছে।

অ্যাসিস্ট্যান্টের শুরু

গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রথম চালু হয় ২০১৬ সালে। এটি স্মার্টফোন, স্মার্ট স্পিকার, টিভি, স্মার্টওয়াচ, হেডফোনসহ বিভিন্ন ডিভাইসে ব্যবহার করা যায়।

কেন বাদ যাচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট

গুগল এখন জেনেরেটিভ এআই তৈরির দিকে সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছে। শক্তিশালী মেশিন লার্নিং ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে জেমিনি খুবই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলাপচারিতা চালাতে পারে। পাশাপাশি জেমিনি কাজ করছে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের সব সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার। অ্যাসিস্ট্যান্টের তুলনায় জেমিনিকে আরো ফিচারসমৃদ্ধ সহায়তাকারী করার কাজ চলছে।

ব্যবহারকারীরা কবে পাবেন জেমিনি?

যাঁরা নতুন অ্যানড্রয়েড ফোন কিনছেন, তাঁরা অ্যাসিস্ট্যান্টের পরিবর্তে সরাসরি জেমিনি পাবেন। পুরনো ব্যবহারকারীদের জন্য গুগল একটি আপডেটের মাধ্যমে তাঁদের ফোনে অ্যাসিস্ট্যান্ট সরিয়ে এর বদলে জেমিনি চালু করবে। গুগলের অ্যানড্রয়েড অটো চালিত গাড়ি, স্মার্টওয়াচ, হেডফোন, স্মার্ট স্পিকার ও টিভির জন্যও প্রকাশ করা হবে এই আপডেট। তবে সব ডিভাইসই এর আওতায় আসবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়। গুগল বলছে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে বিস্তারিত ঘোষণা আসবে। পাশাপাশি চলমান থাকবে জেমিনির বিভিন্ন ফিচারে উন্নয়ন, নতুন ফিচার সংযোজন এবং পুরনো ডিভাইসগুলোর জন্য সমাধানের বিষয়ে তথ্য জানানো।

ব্যবহারকারীরা কী বলছেন

জেমিনি চালুর পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কিছু ব্যবহারকারী এআইয়ের শক্তিশালী পারফরম্যান্সের প্রশংসা করছেন আবার অনেকে বেসিক ফিচার অনুপস্থিত থাকার কারণে হতাশ। অনেকে অভিযোগ করেছেন যে জেমিনি এখনো ঠিকমতো ভয়েস কমান্ড বুঝতে পারে না। সামগ্রিকভাবে গুগলের এই সিদ্ধান্ত প্রযুক্তিজগতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে। ব্যবহারকারীদের আরো ভালাভাবে সাহায্য করতে পারে কি না, সেটিই আসল পরীক্ষা।

লেজারভিত্তিক ইন্টারনেটসেবা আনছে ট্যারা

আশিক উল বারাত

দূর-দূরান্তে ইন্টারনেটসেবা পৌঁছে দেওয়ার সেবা ‘ট্যারা’ এখন থেকে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে। ২০১৬ সালে এই প্রকল্পটি প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। এত দিন এটি ছিল গুগলের কর্ণধার প্রতিষ্ঠান ‘অ্যালফাবেট’-এর অধীন। তবে এটি স্বাধীনভাবে কাজ করলেও এর কিছু শেয়ার এখনো অ্যালফাবেট ধরে রেখেছে।

দূরবর্তী স্থানে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়ার জন্য ট্যারা ব্যবহার করছে লেজার প্রযুক্তি।

গুগলের নিজস্ব সিলিকন ফটোনিক চিপ হচ্ছে ট্যারার মূল প্রযুক্তি। নখের সমান ক্ষুদ্র এই চিপ ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত লেজার বিম পাঠাতে সক্ষম। আর এর তথ্য সঞ্চালনের গতি প্রতি সেকেন্ডে ২০ গিগাবিট পর্যন্ত।

২০১৯ সালে আফ্রিকার কিছু দেশে প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে ইন্টারনেটসেবা দেওয়া শুরু করে ট্যারা। এখন ১২টি দেশে কাজ করছে ট্যারা। স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে ট্যারাকে আলাদা করার মূল উদ্দেশ্য, ট্যারা যাতে মুক্তবাজার থেকে বিনিয়োগ সংগ্রহের সুযোগ পায়। এটি যদি পুরোপুরি অ্যালফাবেটের অধীনে রাখা হতো, তাহলে সেটি সম্ভব ছিল না। অতএব প্রযুক্তি বাজার বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন, ট্যারা দ্রুতই প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

চিপ তৈরির নতুন প্রযুক্তি

ইন্টেল ১৮এ

- বহুদিন ধরেই মাইক্রোপ্রসেসর নির্মাণ প্রযুক্তিতে তাইওয়ান সেমিকন্ডাক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং কম্পানির (টিএসএমসি) তুলনায় পিছিয়ে আছে ইন্টেল। অবশেষে প্রতিষ্ঠানটি ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তাদের নতুন আবিষ্কার ‘১৮এ’ প্রযুক্তি সহজেই টিএসএমসিকে হারিয়ে দিতে পারবে। বিস্তারিত জানাচ্ছেন টি এইচ মাহির

ইন্টেল ১.৮ ন্যানোমিটার প্রযুক্তির সেমিকন্ডাক্টর ওয়েফার তৈরিতে সফল হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনায় অবস্থিত ইন্টেলের নিজস্ব সেমিকন্ডাক্টর কারখানায় তৈরি হয়েছে এই ওয়েফার, যার নাম দেওয়া হয়েছে ‘১৮এ’। একে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলছেন ইন্টেলের প্রকৌশলীরা। প্রসেসরের পাশাপাশি বেশ কয়েক ধরনের সেমিকন্ডাক্টর চিপ উৎপাদনে ভূমিকা রাখবে এই প্রযুক্তি—এমনটাই আশা করছেন গবেষকরা।

নতুন ১৮এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইন্টেলের সেমিকন্ডাক্টর নোড প্রযুক্তি আর তাইওয়ানের চিপ নির্মাতা টিএসএমসির চেয়ে পিছিয়ে নেই। দুটি প্রতিষ্ঠান আলাদাভাবে ট্রানজিস্টর পরিমাপ করে। তাই ইন্টেলের ১.৮ ন্যানোমিটার প্রযুক্তির সঙ্গে টিএসএমসির ২ ন্যানোমিটার সরাসরি তুলনা করা যায় না। ১৮এ প্রযুক্তির মূলে আছে রিবনফেট ট্রানজিস্টর।

এরই মধ্যে ১৮এ ওয়েফার কাজে লাগিয়ে প্রসেসর তৈরির কাজ শুরু করেছে ইন্টেল। প্রতিষ্ঠানটির ফ্যাব ৫২ ও ফ্যাব ৬২ কারখানায় চলছে ওয়েফার এচিং সিস্টেম তৈরির প্রস্তুতি। নতুন সেমিকন্ডাক্টর কারখানাগুলোর প্রযুক্তি একেবারেই আলাদা। এই দুটি কারখানা তৈরির জন্য ইন্টেল প্রায় সাড়ে আট বিলিয়ন ডলারের তহবিল পেয়েছে। সেমিকন্ডাক্টর ওয়েফার তৈরির পাশাপাশি তা মাইক্রোচিপে পরিণত করার জন্য বাকি সব ধাপ; যেমন—ফটোলিথোগ্রাফি বা ডোপিংয়ের মতো প্রক্রিয়াও নতুন ফ্যাবগুলোতে করা যাবে।

শুধু নিজেদের প্রসেসর আর জিপিইউ তৈরিতেই নতুন প্রযুক্তিটি সীমাবদ্ধ রাখবে না ইন্টেল। এর মধ্যেই জিপিইউ ও এআই চিপ নির্মাতা এনভিডিয়া ও ব্রডকমের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করছে তারা। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ডিজাইন করা চিপ তৈরিতে ১৮এ কতটা কার্যকর, তা পরীক্ষা করা হচ্ছে। ইন্টেলের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এএমডিও আছে এই তালিকায়। এআই চিপ তৈরিতে ইন্টেল ১৮এ প্রক্রিয়া ব্যবহার কার্যকর হবে কি না, তা মূল্যায়ন করছে এএমডি। হয়তো এএমডির তৈরি জিপিইউ তৈরিতেও ১৮এ প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হতে পারে। ইন্টেলের টিম ঈগল প্রাথমিকভাবে কিছু ওয়েফার এসব প্রতিষ্ঠানে পৌঁছানো শুরু করেছে। প্রসেস ডিজাইন কিট এবং ওয়েফার পরীক্ষা করছে গ্রাহক প্রতিষ্ঠানগুলো।

বছরের শেষ প্রান্তিকে বাজারে আসবে ১৮এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি প্রথম চিপ। কোডনেম ‘প্যান্থার লেক’ সিরিজের প্রসেসরের তৈরিতে এটি ব্যবহার করবে ইন্টেল। এর পাশাপাশি ডেটা সেন্টারের জন্য তৈরি জিওন ৭ সিরিজের নতুন প্রসেসর, কোডনেম ‘ক্লিয়ারওয়াটার ফরেস্ট’ সিরিজ তৈরিতেও ব্যবহৃত হবে এই প্রযুক্তি। টিএসএমসির ২ ন্যানোমিটার এন২ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে ইন্টেলের ১৮এ প্রক্রিয়া। প্রযুক্তিবিদদের মতে, এটি এন২ থেকে আরো বেশি ট্রানজিস্টর ঘনত্ব দিতে সক্ষম হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ট্যারিফ নীতিমালা অনুযায়ী চিপ ডিজাইন করে তাইওয়ান থেকে তৈরি করে আনার খরচ অনেক বেড়ে যাবে। এর ফলে ইন্টেলের চিপ তৈরির কারখানাগুলোতে বাড়বে কাজের চাপ। ইন্টেল আশা করছে, এর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক মন্দা কেটে যাবে।

ড্রিমস অব বাংলাদেশের চন্দ্রাভিলাষ

- নাসা আয়োজিত ‘হিউম্যান এক্সপ্লোরেশন রোভার চ্যালেঞ্জ ২০২৫’ (এইচইআরসি) প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে ‘ড্রিমস অব বাংলাদেশ’। বাংলাদেশি তরুণদের এ গবেষণাদল অংশ নিতে যাচ্ছে প্রতিযোগিতার রিমোট কন্ট্রোল ডিভিশনে। এবারই প্রথমবার এ বিভাগটি চালু হয়েছে এইচইআরসি-তে। যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আগে ‘ড্রিমস অব বাংলাদেশ’-এর সদস্যরা তাঁদের গল্প শুনেছেন অলকানন্দা রায়কে

২৮ মার্চ ঢাকা ছাড়বে ‘ড্রিমস অব বাংলাদেশ’-এর সদস্যরা। নাসার প্রতিযোগিতায় প্রথমবার অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশের মুন-রোভার দলটি। সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে তাদের তৈরি চন্দ্রযান ‘মাইরেজ ১’। ‘ড্রিমস অব বাংলাদেশ’-এর স্বপ্ন, একদিন চাঁদের ধূসর মাটিতে উড়বে বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা।

মুন ল্যান্ডার রোভার টিমকে নেতৃত্বে রয়েছেন ‘এ’ লেভেল পরীক্ষার্থী সানজিম হোসাইন।

মাইরেজ ১-এর বৈশিষ্ট্য

প্রথমে চার চাকার একটি রোভার ডিজাইন করে ‘ড্রিমস অব বাংলাদেশ’-এর সদস্যরা। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে ট্রায়ালে দেখা যায়, অসমতল ভূমিতে চলতে হিমশিম খাচ্ছে এটি। ভারসাম্য বজায় রাখা হয়ে পড়ে কঠিন এবং মাটি পরীক্ষার সময় প্রথম ডিজাইনটি একদম উড়ে যায়—জানালেন দলনেতা সানজিম হোসেন। হতাশ না হয়ে ফের সবাই মিলে রোভারটির পুনর্নির্মাণ করেন তারা। নতুন ডিজাইনে ছয় চাকার একটি কনফিগারেশন করা হয়, যা নাসার মঙ্গল গ্রহে পাঠানো কিউরিওসিটি রোভারের মতো অনেকটা, রকার-বগি সাসপেনশন সিস্টেম ব্যবহার করে তৈরি।

প্রথমে চার চাকার একটি রোভার ডিজাইন করে ‘ড্রিমস অব বাংলাদেশ’-এর সদস্যরা। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে ট্রায়ালে দেখা যায়, অসমতল ভূমিতে চলতে হিমশিম খাচ্ছে এটি। ভারসাম্য বজায় রাখা হয়ে পড়ে কঠিন এবং মাটি পরীক্ষার সময় প্রথম ডিজাইনটি একদম উড়ে যায়—জানালেন দলনেতা সানজিম হোসেন। হতাশ না হয়ে ফের সবাই মিলে রোভারটির পুনর্নির্মাণ করেন তারা। নতুন ডিজাইনে ছয় চাকার একটি কনফিগারেশন করা হয়, যা নাসার মঙ্গল গ্রহে পাঠানো কিউরিওসিটি রোভারের মতো অনেকটা, রকার-বগি সাসপেনশন সিস্টেম ব্যবহার করে তৈরি।

রোভারটির দৈর্ঘ্য ৭০০ মিমি, প্রস্থ ৪৬০ মিমি, উচ্চতা ২৮০ মিমি, হুইলবেস ১৮০ মিমি, গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স ৩৬০ মিমি। হালকা কিন্তু টেকসই নানা উপাদান ব্যবহার করে রোভারটি নির্মাণ করা হয়েছে। কার্বন ফাইবার টিউব ব্যবহার করা হয়েছে কাঠামোগত শক্তি বাড়াতে, পলিল্যাকটিক এসিড ব্যবহার করা হয়েছে প্রোটোটাইপিং ও হালকা কম্পোনেন্টের জন্য, থার্মোপ্লাস্টিক পলিউরেথেন ব্যবহার করা হয়েছে নমনীয় জয়েন্ট ও প্রভাব প্রতিরোধী অংশের জন্য, যেমন এর চাকায়। ফ্রেম ও ভার বহনকারী কাঠামো তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছে অ্যালুমিনিয়াম বার।

সফটওয়্যার লিডার অর্কপ্রতীক আচার্য বলেন, ‘রোভারটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর অত্যাধুনিক সেন্সিং এবং নেভিগেশন সিস্টেম। এতে ইন্টিগ্রেটেড স্ল্যামটেক আরপি-লাইডার সিস্টেম রয়েছে, যা ৩৬০ ডিগ্রি দৃষ্টিকোণ থেকে আশপাশের জমি ম্যাপ করতে পারে। টাইম অব ফ্লাইট প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই লাইডার লেজার রশ্মি ছড়িয়ে বিষয়বস্তুর দূরত্ব পরিমাপ করার মাধ্যমে বিস্তৃত পয়েন্ট ক্লাউড তৈরি করে, যা প্রক্রিয়াকরণের ফলে তৈরি হয় ২ডি মানচিত্র।’

সহদলনেতা মাহদির ইসলাম বলেন, ‘আমাদের রোভারের সিস্টেমের বড় সাফল্য হলো এটি অন্ধকারে, ধুলাচ্ছন্ন অবস্থায়, এমনকি বৈরী আবহাওয়ায়ও সঠিকভাবে ডেটা সংগ্রহ করতে পারে। পরীক্ষাগারের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে এটি তথ্য সংগ্রহে ৯৮ শতাংশ নির্ভুলতার হার অর্জন করেছে।’

রোভারটির মূল হৃত্স্পন্দন এর কেন্দ্রীয় প্রসেসিং ইউনিট এবং যোগাযোগব্যবস্থা। ইএসপিভিত্তিক মাইক্রোকন্ট্রোলার রোভারের মস্তিষ্ক হিসেবে কাজ করে এবং সব ডেটা প্রসেসিং ও রোভার নিয়ন্ত্রণের কাজও করে এটি। এর সঙ্গে সংযুক্ত একটি রিসিভার ইউনিট আছে, যা প্রধান রিমোট কন্ট্রোলারের সঙ্গে বেতার যোগাযোগ স্থাপন করে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি বা ওয়াই-ফাই প্রটোকলের মাধ্যমে। রোভারটিতে আরো সজ্জিত ছয়টি ডিসি মোটর, মোটর ড্রাইভার মডিউল, উচ্চ রেজল্যুশনের দৃশ্য ধারণের ক্যামেরা সিস্টেম এবং বিশেষভাবে ডিজাইন করা পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দিয়ে, যা লিথিয়াম পলিমার ও ১৮৬৫০ ব্যাটারির সমন্বয়ে তৈরি।

মাটি সংগ্রহের মেকানিজম

দলটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনের মধ্যে একটি হচ্ছে তাদের নিজস্ব ডিজাইনের মাটি সংগ্রহের মেকানিজম। শুরুতে তারা একটি ড্রিলিং সিস্টেম ডিজাইন করেছিল, যা ছিল স্কুপজাতীয় কাঠামোসহ একটি একচুয়েটরের সঙ্গে সংযুক্ত। কিন্তু দুই ধরনের নমুনা সংগ্রহের কারণে তারা দুটি সম্পূর্ণ সংগ্রহব্যবস্থা রোভারে অন্তর্ভুক্ত করেছিল, যা রোভারকে অত্যধিক ভারী করে তুলেছিল। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তারা সম্পূর্ণ নতুন একটি ডিজাইন করেন। যার মধ্যে রয়েছে একটি ছয় ইঞ্চি আর্থ অগার ড্রিল বিট ও একটি একচুয়েটর সিস্টেম।

অর্কপ্রতীক আচার্য বলেন, ‘চন্দ্রপৃষ্ঠের নমুনা সংগ্রহে কোনো ত্রুটি থাকুক আমরা চাইনি। আমাদের সিস্টেম এত নিখুঁত যে এটি ক্রস-কন্টামিনেশন ছাড়াই দুটি আলাদা নমুনা সংগ্রহ করতে পারে।’

নাসা প্রতিযোগিতা : চ্যালেঞ্জ

নাসা হিউম্যান এক্সপ্লোরেশন রোভার চ্যালেঞ্জে দুটি প্রধান মিশনে অংশ নিচ্ছে ড্রিমস অব বাংলাদেশ। প্রথমটি হলো মাটির নমুনা সংগ্রহ, যেখানে রোভারকে ক্রস-কন্টামিনেশন এড়িয়ে দুটি আলাদা স্থান থেকে মাটি সংগ্রহ করতে হবে। দ্বিতীয়টি হলো টেরেইন ম্যাপিং, যেখানে রোভার লাইডার ব্যবহার করে আশপাশের অঞ্চলের একটি বিস্তৃত মানচিত্র তৈরি করবে। এ ছাড়া ধূলিময়, অসমান ভূমিসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রম করার ক্ষমতা পরীক্ষা করবে। প্রতিটি বাধার জন্য বিস্তৃত কৌশল তৈরি করেছে ড্রিমস অব বাংলাদেশ।

যুক্তরাষ্ট্রের হান্টসভিল, অ্যালাবামায় অবস্থিত ইউএস স্পেস অ্যান্ড রকেট সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে এ প্রতিযোগিতা। এতে হিউম্যান পাওয়ার এবং রিমোট কন্ট্রোল, মোট দুটি বিভাগে বিভিন্ন দেশের ৭৫টি দল অংশ নিচ্ছে। রিমোট কন্ট্রোল বিভাগে ড্রিমস অব বাংলাদেশের সঙ্গে অংশ নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, থাইল্যান্ড ও ব্রাজিলসহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ২৫টি দল।

১১ ও ১২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে প্রতিযোগিতার প্রধান পর্ব। প্রতিটি দলের ডিজাইন করা রোভারের কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করা হবে চন্দ্রপৃষ্ঠের আদলে তৈরি পরিবেশে। প্রতিটি দলের তৈরি রোভারের কার্যক্ষমতা ছাড়াও এর ডিজাইন ডকুমেন্টেশন, দলটি নিজেদের চিন্তা সাবলীলভাবে তুলে ধরতে পারছে কি না—এমন বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রতিটি দলকে নম্বর দেয়া হবে। প্রতিযোগিতা শেষে দলের প্রাপ্ত মোট স্কোর অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে বিজয়ী।

প্রত্যাশা

প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি হিসেবে ড্রিমস অব বাংলাদেশ নিরন্তর তাদের রোভারের পারফরম্যান্স পরীক্ষা করেছে। সফটওয়্যার আপডেট করছে এবং বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলার অনুশীলন করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে তারা শুধু শিল্প-প্রযুক্তিগত দক্ষতাই অর্জন করেনি, বরং দলগত কাজ, সমস্যা সমাধান এবং জটিল প্রকল্প ব্যবস্থাপনার দিকেও নজর রেখেছে। দলটি আশা করছে, প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েই ফিরবে।