সময় মাত্র ঘণ্টা দু-তিন। এর মধ্যে পরিচয়, শুভেচ্ছা বিনিময় এবং যৎসামান্য কথাবার্তা বলার পর বিদায়। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই দুজন অদৃশ্য এক বন্ধুত্বের বন্ধনে বাঁধা পড়েছিলেন। ঘটনাটি ঘটে ২০০৩ সালের ১৬ আগস্টের অপরাহ্নে, জাপানের রাজধানী টোকিওর মাচিয়া মুভ হল নামের আধুনিক একটি মিলনায়তনে।

কবি নির্মলেন্দু গুণ এবং জাপান

- প্রবীর বিকাশ সরকার

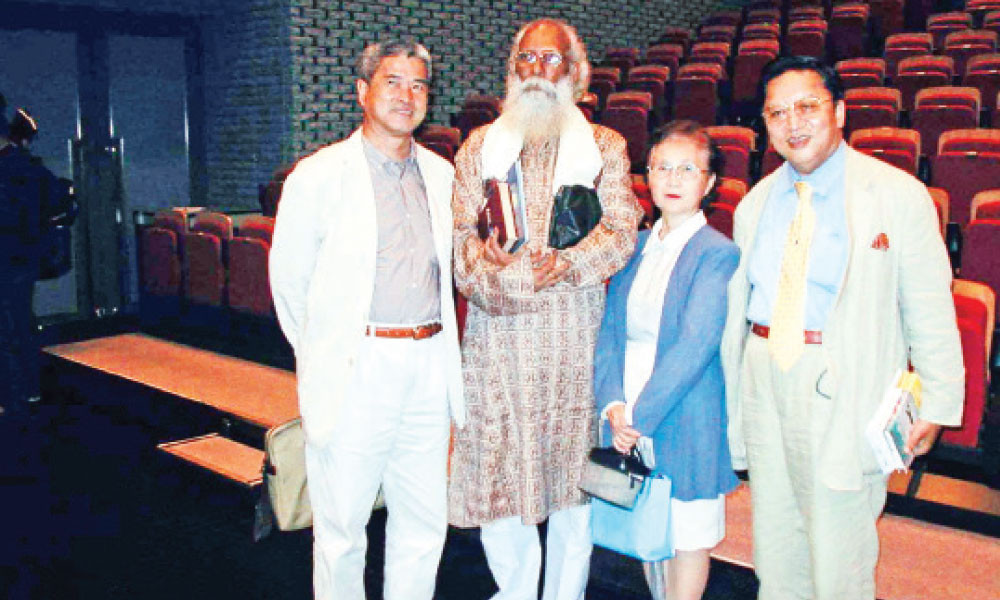

‘পুনশ্চ জাপানযাত্রী’ গ্রন্থ হাতে কবি নির্মলেন্দু গুণ ও অধ্যাপক পেমা গিয়ালপো

১৯৯৪ সালে আমরা কিছুসংখ্যক প্রবাসী কবি, লেখক ও সাংবাদিক মিলে ‘আড্ডা টোকিও : একটি সৃজনশীল পাঠচক্র’ নামের সংগঠন প্রতিষ্ঠা করি। জাপানে তখন বাংলাদেশি অনেক তরুণ কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। একটি বড়মাপের অনুষ্ঠান করব বলে ২০০৩ সালে জাপানে প্রথম বাংলা কবিতা উৎসবের আয়োজন করা হয়।

অনেক ভেবে দেখলাম, যদি কবি নির্মলেন্দু গুণ তথা গুণদার সঙ্গে উপর্যুক্তদের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিতে পারি, তাহলে একটা ইতিহাস সৃষ্টি হবে। যোগাযোগ করে তিনজনকে পেলাম। তাঁদের সঙ্গে আমার গভীর বন্ধুত্ব। অনুরোধ করতেই সম্মতি দিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপূর্বে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ্য ছিল বলে শ্রীমতী তোজো আমাকে বলেছিলেন। জাপানিরা এমনিতেই কবিতাপ্রেমী। সম্রাটের জন্মদিনে জনসমক্ষে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন স্বয়ং সম্রাট, হাজার হাজার জাপানি ও বিদেশি নাগরিক সেই অনুষ্ঠানে হুমড়ি খেয়ে পড়েন। তা ছাড়া শৈশবেই জাপানিরা বিদ্যালয়ে হাইকু চর্চা করে থাকেন। এমন কোনো জাপানি নাগরিক নেই, যিনি হাইকু লিখতে জানেন না। শ্রীমতী তোজো ও ওওত্সুকা স্যার তো জানেনই। তিব্বতে জন্ম ড. পেমা স্যার ১৪ বছর বয়সে শরণার্থী হয়ে জাপানে এসেছিলেন এবং জাপানেই বিদ্যার্জন করে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষাবিদ। হাইকু তাঁরও প্রিয়।

আমন্ত্রণ জানাতে সাগ্রহে তাঁরা এসেছিলেন অনুষ্ঠানে। গুণদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর তাঁরা সামনের সারিতে পাশাপাশি বসেছিলেন। কবিদের কবিতা পাঠ, শিল্পীদের কণ্ঠে ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্রসংগীত উপভোগ করেন। একসময় গুণদা কবিতা পাঠ করেন এবং বক্তব্য দেন। তাঁর পরে ওওত্সুকা স্যার ও পেমা স্যার বক্তব্য দেন। তাঁরা ওকাকুরা, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি প্রমুখকে নিয়ে কথা বলেন। শ্রীমতী তোজো মঞ্চে যাননি, কিন্তু নিবিড়ভাবে অনুষ্ঠান উপভোগ করেছেন এবং চারজনই পরস্পর আলাপ চালিয়ে গেছেন প্রাণবন্ত চিত্তে। প্রচুর তরুণ প্রবাসীর সমাবেশে বাংলাদেশভিত্তিক এমন রৌদ্রপ্রাণ আনন্দঘন অনুষ্ঠান তাঁদের কাছে বিরল বলেই প্রতিভাত হয়েছিল। একসময় অনুষ্ঠান শেষ হলে তাঁরা চলে গেলেন বিদায় নিয়ে, ধন্যবাদ জানাতে ভুললেন না আয়োজকদের। আনত প্রণাম জানালেন কবি নির্মলেন্দু গুণকে। গুণদাও যে অত্যন্ত আনন্দিত এবং আবেগে আপ্লুত হয়েছিলেন তা তাঁর চোখমুখের উচ্ছ্বাস দেখেই বোঝা গেছে। জাপান থেকে ফিরে গিয়েই লিখে ফেললেন এক দীর্ঘ সচিত্র প্রতিবেদন, অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক ২০০০ ম্যাগাজিনে। বিদায়ের সময় ড. পেমা ও ওওত্সুকা স্যারের অনুরোধে আমি এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি ক্যামেরায় বন্দি করে নিলাম। শ্রদ্ধেয় গুণদা ছবিটি এত ভালোবেসে ফেলেছেন যে অসাধারণ একটি কাজ তিনি সম্পাদন করেছেন এই বাংলা কবিতা সম্মেলনকে কেন্দ্র করে এবং ছবিটিকে মহার্ঘ দান করেছেন।

চারজনের এই ক্ষণিক সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য সেখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত, কিন্তু তা ভিন্ন মাত্রায় আরেক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। কোনো কোনো সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব কখন কোন সময় ও অবস্থায় হবে তা আগাম বলা সম্ভব হয় না। আবার কোনো কোনো ক্ষণিকের সম্পর্ক আড়ালে আড়ালে কাজ করে যায়, সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে, তারই অনন্যসাধারণ স্বাক্ষর হচ্ছে কবি নির্মলেন্দু গুণ ও অধ্যাপক-গবেষক ড. পেমা গিয়ালপোর বন্ধুত্ব। ২০২৩ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অধ্যাপক স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৭১ সালে ছাত্রাবস্থায় তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ব্যাপক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন জাপানে। এই সম্মাননাকে গৌরব দান করতে এক জাঁকজমকপূর্ণ সংবর্ধনা প্রদান করেছিল ঢাকাস্থ স্বনামধন্য এনআরবি ফাউন্ডেশন, যার প্রতিষ্ঠাতা শামীম চৌধুরী, যিনি দুই দশকের অধিক প্রবাসীদের নিয়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। অধ্যাপক ড. পেমা ছাত্রজীবন থেকেই বাঙালি ও বাংলাদেশের পরম ভক্ত। তিব্বতের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে বাঙালি আধ্যাত্মিক গুরু ও বৌদ্ধ পণ্ডিত শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপংকরের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এইসব ঘটনা বিবেচনা করেই একদা জাপানপ্রবাসী ব্যবসায়ী রফিকুল আলম এনআরবি ফাউন্ডেশনের কর্ণধার শামীম চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনা করে ঢাকায় ওই সংবর্ধনার উদ্যোগ নেন এবং ২৯ ডিসেম্বর শেরাটন হোটেলে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। আমি অধ্যাপক পেমাকে নিয়ে ঢাকায় যাই। ২৯ ডিসেম্বর তাঁকে শেরাটন হোটেলে অসামান্য এক সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট নাগরিকরা উপস্থিত ছিলেন।

পরের দিন অর্থাৎ ৩০ ডিসেম্বর সকালে বন্ধুবর রফিক বিকেলে গাড়িতে করে রওনা দিলেন আমাদের নিয়ে পুরান ঢাকার কামরাঙ্গির চরে অবস্থিত কবি নির্মলেন্দু গুণের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটানো উপলক্ষে। পুরান ঢাকা মানেই অত্যন্ত ঘিঞ্জি জায়গা, সরু সরু রাস্তা ও গলি, অসংখ্য দোকানপাট, মানুষ আর মানুষ; সেই সঙ্গে হৈচৈ, গুঞ্জন। উন্নতির ছোঁয়া লাগেনি বিগত শত বছরেও। অবশেষে একটি ঘিঞ্জি গলির ভেতরে দ্বিতল বাড়ির সন্ধান পেলাম। কবির নাম বলতেই অনেকে চেনেন দেখলাম। গাড়িতে রফিক অনর্গল জাপানি ভাষায় পেমা স্যারকে মোগল আমলের উন্নত শহর বর্তমান পুরান ঢাকার ইতিহাস বললেন। পেমা স্যার বললেন, ‘বেঙ্গল মানেই আমাদের কাছে নানা পরিচয়ে রোমাঞ্চকর ও সমৃদ্ধ এক অঞ্চল। বাঙালি জাতি যে কী সাহসী তার প্রমাণ তো ইতিহাসেই আছে। রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, বিচারপতি রাধাবিনোদ পাল, শেখ মুজিবের নাম শুনলে রক্ত গরম হয়ে যায়!’

রক্ত গরম করা পুনর্বার সাক্ষাৎ ঘটল গুণদার ছোট্ট সুন্দর ঘরে। লোহার তৈরি সরু ও খাড়া সিঁড়ি ভেঙে পেমা স্যারের একটু বেগ পেতে হলেও দরজার গোড়ায় গুণদাকে দেখে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, ‘হাউ আর য়ু?’

গুণদা হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে হাসিমুখে বললেন, ‘ওয়েলকাম টু মাই হাউস, ডিয়ার মি. পেমা গিয়ালপো।’

পেমা স্যার ঘরে প্রবেশ করে বললেন, ‘আইয়্যাম ভেরি গ্ল্যাড টু সি য়ু এগেইন।’

গুণদা তাঁকে বসতে বলে উত্তর দিলেন, ‘মি টুও! ইট’স মাই গ্রেট প্লেজার টু মিট য়ু এগেইন, আফটার এ লং টাইম।’

তারপর প্রায় এক ঘণ্টা দুজনে মেতে উঠলেন নানা প্রসঙ্গ নিয়ে, যার বেশির ভাগই রবীন্দ্রনাথ, ভারতের স্বাধীনতায় জাপানের অবদান, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি। গুণদা তাঁর প্রিয় কবিতা পাঠ করে শোনালেন বিছানায় বসে। মনেই হলো না তিনি অত্যন্ত অসুস্থ! চা পান করতে করতে গুণদা তাঁর গ্রন্থ ‘পুনশ্চ জাপানযাত্রী’ থেকে কিছু চৌম্বক অংশ পাঠ করে ইংরেজিতে অনুবাদ করলেন। পেমা স্যারকে বইটি খুলে দেখালেন। গ্রন্থের প্রচ্ছদ দেখেই পেমা স্যার অবাক হয়ে যান! মি. গুণ যে তাঁকেসহ জাপানি বন্ধুদের স্মরণে রেখেছিলেন, এটা তারই অনন্য উদাহরণ। বইটি গুণদা স্বাক্ষর করে এক কপি পেমা স্যার এবং এক কপি আমাকে উপহার দিলেন।

একসময় বিদায় নিতে হলো। অভিভূত হয়ে গেলাম আমরা যে অসুস্থ অবস্থায় পেমা স্যারের হাত ধরে ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এলেন গুণদা। আমাকে বললেন, ‘বহুদূর থেকে কষ্ট করে আমাকে দেখতে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, প্রবীর।’ রাস্তায় যেখানে গাড়ি দাঁড় করানো ছিল, সেখান পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। গাড়ি ছাড়া পর্যন্ত গুণদা ও পেমা স্যার পরস্পর মাথা নুইয়ে বিদায় সম্ভাষণ বিনিময় করলেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি নির্মলেন্দু গুণের জীবনেতিহাসে এই ঘটনা নিশ্চয়ই একদিন লিপিবদ্ধ হবে।

সম্পর্কিত খবর

আদিচির নতুন বই

এ মাসের ৪ তারিখে নাইজেরিয়ার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কথাসাহিত্যিক চিমামান্দা নগোজি আদিচির নতুন উপন্যাস ‘ড্রিম কাউন্ট’ প্রকাশ করা হয়েছে পেঙ্গুইন র্যান্ডম হাউস থেকে । তাঁর আগের বই ‘আমেরিকানাহ’ প্রকাশের এক যুগ পরে প্রকাশ করলেন ‘ড্রিম কাউন্ট’। বেশ দীর্ঘ সময় পরে প্রকাশ করার কারণে এবং যথারীতি তাঁর লেখার প্রতি পাঠকের টান থাকার কারণে ‘ড্রিম কাউন্ট’ প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের নজর পড়েছে এই নতুন উপন্যাসের ওপর। আফ্রিকার সাহিত্যের পণ্ডিত পাঠক ডারিয়া টুনকা মনে করেন, এক যুগ পরে প্রকাশের কারণে পাঠক সমালোচকের প্রত্যাশা অনেক বড় হওয়ার কথা।

ফাহমিদা দ্যুতি

বিশ্ব সাহিত্য

পেঙ্গুইন সাহিত্য পুরস্কারের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ

পেঙ্গুইন র্যান্ডম হাউস অস্ট্রেলিয়া ২০২৫ সালের পেঙ্গুইন সাহিত্য পুরস্কারের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করেছে। পেঙ্গুইন র্যান্ডম হাউসের অস্ট্রেলীয় শাখা সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া শুরু করে ২০১৭ সালে। এ পুরস্কারের উদ্দেশ্য হলো, কথাসাহিত্যের সম্ভাবনাময় লেখকদের খুঁজে বের করার মাধ্যমে নতুন এবং বৈচিত্র্যময় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া। শুরু থেকে প্রতিবছরই অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে বিচিত্র বিষয়ের লেখা জমা পড়ে থাকে।

চীনের চিঠি

দক্ষিণের মেঘ : প্রাকৃতিক সৌন্দর্যঘেরা ক্যাম্পাস

- শান্তা মারিয়া

চারদিকে সবুজ পাহাড়। তার ছায়া পড়েছে লেকের জলে। সেখানে ভেসে বেড়াচ্ছে ব্ল্যাক সোয়ান বা কালো রাজহাঁস। চেরিফুলের শোভায় রঙিন হয়ে আছে চারপাশ।

চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমের আরণ্যক প্রদেশ হলো ইয়ুননান। এর প্রাদেশিক রাজধানী কুনমিং শহর।

এর আগে আমি এখানকারই ইয়ুননান মিনজু বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার শিক্ষক হিসেবে বেশ কয়েক বছর চাকরি করেছি। করোনার সময় দেশে গিয়েছিলাম।

চীনের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয় হলো ইয়ুননান বিশ্ববিদ্যালয়। কুনমিং শহরে এর দুটি ক্যাম্পাস রয়েছে। দুটি ক্যাম্পাসই পর্যটন স্থান হিসেবেও বিখ্যাত।

ইয়ুননান বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইয়ুননান বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো ক্যাম্পাস বা তংলু ক্যাম্পাস এবং ছ্যংকুংয়ে অবস্থিত নতুন ক্যাম্পাস দুটোই পর্যটন স্থান হিসেবে জনপ্রিয়। তংলু ক্যাম্পাসে অনেকে আসেন এখানকার প্রাচীন গিংকোগাছগুলো দেখার জন্য। এখানে একটি দীর্ঘ হাঁটাপথ রয়েছে। শরৎকালে বা ফল সিজনে পুরো হাঁটাপথটি গিংকোগাছের সোনালি পাতায় অনন্য সুন্দর হয়ে ওঠে। এখানে ঝরাপাতার দৃশ্য আলোকচিত্রীদের দারুণভাবে আকর্ষণ করে। গ্রীষ্মকালে গিংকোগাছের সবুজ ছায়া এবং চেরি ও প্লাম ফুলের সৌন্দর্য দেখতে আসেন অনেকে।

তংলু ক্যাম্পাস একটি ছোট টিলার ওপর অবস্থিত। কাছেই বিখ্যাত গ্রিন লেক পার্ক। এখানে শীতকালে পরিযায়ী পাখিরা উড়ে আসে। সাইবেরিয়া থেকে উড়ে আসা পাখিরা তংলু ক্যাম্পাসেও আসে। পুরো ক্যাম্পাস এলাকার আয়তন চার লাখ ২৬ হাজার ৬৬৯ বর্গমিটার। এখানকার বিজ্ঞান ভবন, গ্রন্থাগার ভবন এবং শিক্ষা ভবন দৃষ্টিনন্দন নির্মাণশৈলীর জন্য বিখ্যাত।

তংলু ক্যাম্পাসে প্রচুর কাঠবিড়ালি রয়েছে। এখানে বাদামগাছে কাঠবিড়ালির বাসা আছে। শিক্ষার্থীরা কাঠবিড়ালিকে খাবার দেয়। কাঠবিড়ালির খেলা দেখতে এই ক্যাম্পাসে অনেকে আসেন।

ইয়ুননান বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস কুনমিংয়ের প্রান্তে বিশ্ববিদ্যালয় টাউন নামে পরিচিত ছ্যংকুং এলাকায় অবস্থিত। এই ক্যাম্পাসটি বিশাল বড়। এখানে পাহাড়, লেক, অরণ্য এবং গোলাপ ও ল্যাভেন্ডার ফুলের বাগান রয়েছে।

এখানে পাহাড়ের ওপর থেকে কুনমিংয়ের বিখ্যাত তিয়ানছি লেক এবং সিশান পাহাড়ের দৃশ্য দেখা যায়। ছ্যংকুং ক্যাম্পাসে জাকারান্দা, চেরি ও প্লাম ফুলের শোভা বিখ্যাত। এখানে ল্যাভেন্ডার ফুলের বড় বাগানের পাশে হাঁটাপথ পর্যটকদের কাছে খুব প্রিয়।

ইয়ুননান বিশ্ববিদ্যালয় চীনের অন্যতম সেরা তো বটেই, বিশ্ব র্যাংকিংয়েও জায়গা করে নিয়েছে। এখানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণার জন্য বিশ্বমানের একাধিক গবেষণাগার রয়েছে। এখানকার গবেষক ও ছাত্র-শিক্ষকরা আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন টিমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা করছেন।

কম্পিউটার সায়েন্সেও এই বিশ্ববিদ্যালযের সুনাম রয়েছে।

ইয়ুননান বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী রয়েছেন। এরা বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের বৃত্তিও দিয়ে থাকে।

এখানে এসে মনে হচ্ছে লেখাপড়ার পরিবেশ এমন না হলে কি চলে? এই শান্ত-স্নিগ্ধ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা পরিবেশে ছেলেমেয়েরা তাদের সবটুকু মন-প্রাণ দিয়ে বিদ্যাচর্চা করছেন। শিক্ষকরাও শিক্ষাদান ও গবেষণায় ব্যস্ত।

এখানে বাংলা বিভাগে ছাত্রছাত্রীদের যখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা হয় তখন বাংলাদেশের কথা খুব মনে পড়ে। বিশেষ করে আমার আলমা ম্যাটার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের কথা। সেই সঙ্গে আরেক প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগরের কথাও। সংবাদমাধ্যমে দেখলাম জুলাই গণ-আন্দোলনে ছাত্র-জনতার ওপর হামলা করায় অনেককে বহিষ্কার করা হয়েছে।

মনে পড়ল এই বিশ্ববিদ্যালয়েই ধর্ষণে সেঞ্চুরি করা ছাত্রলীগ নেতা মানিকের কথা। এমন ভয়াবহ জঘন্য অপরাধ করার পরও তার কি এমন শাস্তি হয়েছিল? সে তো দিব্যি কানাডায় বিন্দাস লাইফ কাটাচ্ছে।

অসুস্থ রাজনীতি বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকেই ধ্বংস করে দিয়েছে। শিক্ষকরা যখন দলীয় লেজুড়বৃত্তিতে মেতে ওঠেন আর ক্ষমতায় যাবার খেলায় নিজেদের মহান পেশাকে কলুষিত করেন তখন আর কী-ইবা বলার থাকে। সেই সঙ্গে ছাত্ররাও নিজেদের জীবনকে ধ্বংস করে দলীয় রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত হন।

আমি নব্বইয়ের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি। সেসব আমার তারুণ্যের সোনালি গল্প। কিন্তু তখন ক্যাম্পাস রাজনীতির ভয়াবহ কুিসত দিকও চোখে পড়েছে। আমার অনেক বন্ধুর জীবন শেষ হয়ে গেছে দলীয় ক্যাডার হওয়ায়। অস্ত্রবাজিও ছিল পুরোদমে।

আমেরিকার ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণেরও সুযোগ হয়েছে আমার। সেখানেও দেখেছি শিক্ষার পরিবেশ কত সুন্দর।

ছাত্রছাত্রীরা রাজনীতি সচেতন অবশ্যই হবেন। অন্যায়ের প্রতিবাদও নিশ্চয়ই করবেন। কিন্তু দলীয় কুিসত রাজনীতির হাতিয়ার তাঁরা হবেন কেন? কেনই বা ক্যাম্পাসে চলবে অস্ত্রবাজি?

ফিরে আসি ইয়ুননান বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে। এখানে ছাত্রছাত্রীরা কত সুন্দর শান্তিময় জীবন কাটাচ্ছে। তার ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার জন্য উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে। এরা ক্লাস, গবেষণাগার, লাইব্রেরিতে ব্যস্ত থাকে। পাশাপাশি ক্রীড়া ও সংস্কৃতিচর্চায়ও অনেক সময় কাটায়। আহা, আমার দেশের ছেলেমেয়েদের যদি এমন সুযোগ দেওয়া যেত।

ইয়ুন শব্দের অর্থ মেঘ। আর নান মানে দক্ষিণ। দক্ষিণের মেঘে ঢাকা এই সুন্দর স্থান থেকে বাংলাদেশের জন্য পাঠালাম অশেষ ভালোবাসা।

লেখক : সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিক্ষক, ইয়ুননান বিশ্ববিদ্যালয়

কাবুলিওয়ালার দ্বিতীয় অধ্যায়

- মহিবুল আলম

‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পটা দিয়েই শুরু করি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পটার কথা আমরা কে না জানি? ছোটবেলায় বাবার বুকে শুয়ে এই গল্প কতবার শুনেছি! কাবুলিওয়ালার মিনিকে খোঁজা, কাবুলিওয়ালার চলে যাওয়ার শেষ দৃশ্যটা শুনে কতবার যে কেঁদে বুক ভাসিয়েছি! বাবা নাটকের লোক ছিলেন। নিজে নাটক লিখতেন। তাঁর নাটক তাঁদের অফিসের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মঞ্চস্থ হতো।

দীর্ঘদিন ধরে বিদেশবিভুঁই আছি। আটাশ বছর তো হয়ে গেল।

আসলে আমরা যেন এই পরবাসে একেকজন কাবুলিওয়ালা। স্মৃতি নিয়েই বেঁচে আছি।

আজমল স্যারের কাবুলিওয়ালা হয়ে ওঠার যে গল্প, সেটা বলার আগে তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু বলি। তিনি ছিলেন বাংলাদেশে একটি স্বনামধন্য কলেজের রসায়নের সহকারী অধ্যাপক। ছাত্রজীবনেও তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী। রসায়ন বিষয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণি পেয়ে মাস্টার্স করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে সরাসরি একটা কলেজে প্রভাষকের চাকরি নেন। একটু দেরিতে অবশ্য বিয়ে করেন। একটা ছেলেসন্তান ছিল।

এমন ভালো ছাত্র হওয়ার পরও তিনি চাকরিজীবনে খুব একটা সফলতার মুখ দেখেননি। এর পেছনে একটাই কারণ ছিল, তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল ছিলেন। আজকালকার সমাজে নয়কে ছয় বা ছয়কে নয় করা, এর কিছুই বুঝতেন না। তাঁর সহকর্মী বন্ধুরা যখন তরতর করে ওপরে উঠে যাচ্ছিল, তখন তিনি সেই একই কলেজে সহকারী অধ্যাপক হয়ে পড়ে ছিলেন।

আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। সূর্য সেন হলের আবাসিক ছাত্র। আজমল স্যার মাঝেমধ্যে আমার ছাত্রাবাসে চলে আসতেন। কখনো একা, কখনো আমার বাবার সঙ্গে। তিনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন।

একদিন আজমল স্যার আমার ছাত্রাবাসে এসে বলেন, ‘আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি নিউজিল্যান্ড যাব।’

আমি অবাক হই। জিজ্ঞেস করি, ‘কেন?’

তিনি বলেন, ‘হায়ার স্টাডি করতে।’

‘হায়ার স্টাডি?’

‘হ্যাঁ, হায়ার স্টাডি। কলেজে আমার কলিগরা বলেছে, বিদেশে হায়ার স্টাডি করে এলে এখানে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা বড় কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি হবে। আর মানুষ তো বাইরে গিয়ে হায়ার স্টাডি করেই’।

আজমল স্যারের কথা ঠিক। এটা সত্য, মানুষ তো বাইরে হায়ার স্টাডি করতেই যায়। অনেকে হায়ার স্টাডি করে বিদেশেই সেটেল্ড হয়ে যায়। কিন্তু আজমল স্যার এই বয়সে যাবেন? তাঁর বয়স তো পঞ্চাশের ওপরে। তেপ্পান্ন-চুয়ান্ন বছর হবে। আমি তাই মুখ ফসকে বলে ফেলি, ‘স্যার, এই বয়সে?’

আজমল স্যার অবশ্য সেদিন বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেন, ‘লেখাপড়ার কোনো বয়স নেই।’

দুই.

আজমল স্যার উনিশশো পঁচানব্বই সালে নিউজিল্যান্ডে চলে যান। বিদেশ যাওয়ার পর তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উনিশশো সাতানব্বই সালের জানুয়ারিতে আমি নিউজিল্যান্ডে এলে এর এক মাস পর হকসবে অঞ্চলের হেস্টিং শহরে ফেব্রুয়ারির এক সকালে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তাঁকে দেখে আমি চমকে উঠি। তাঁর এ কী হাল! চেহারা ভেঙে গেছে। চোখ দুটো বসে গেছে। বয়সটা বেড়ে গিয়ে মনে হচ্ছে ষাট হয়ে গেছে। অথচ তিনি দেখতে খুব ফরসা ও সুন্দর ছিলেন। যে কেউ তাঁকে দেখলে বলত, রাজপুরুষ। তিনি সত্যি রাজপুরুষ ছিলেন। একবার কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বাংলা সিনেমের শুটিং দেখতে গেলে এক চলচ্চিত্র পরিচালক তো তাঁকে নায়ক বানানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। কিন্তু তাঁর অতিরিক্ত সহজ-সরল স্বভাবের জন্য তিনি জীবনে এক কলেজের শিক্ষক বাদে কিছুই হতে পারেননি। আর কলেজে শিক্ষকতা করতে গিয়ে খুব যে সুখে ছিলেন, তা নয়। সাদাসিধে হওয়ার জন্য পদে পদে কলিগ, প্রিন্সিপাল, এমনকি ছাত্রদের কাছে অপদস্থ হতেন।

আমি সেদিন আজমল স্যারের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে হেস্টিংস শহরের একিনা সাবার্বের উইলো পার্কের এক বেঞ্চিতে গিয়ে বসে জিজ্ঞেস করি, ‘স্যার, আপনার কী হয়েছে?’

আজমল স্যার সরল গলায় জিজ্ঞেস করেন, ‘কেন, কিছু হয়েছে নাকি?’

‘আপনার চেহারা কী বানিয়েছেন?’

‘টেনশনে, অতিরিক্ত টেনশনে’।

‘কেন এত টেনশন?’

‘আমি বিদেশ আসার আগে তুমি একদিন ঠিকই বলেছিলে, আমার এই বয়সে বিদেশে আসা ঠিক হয়নি। আমার জন্য বিদেশ না। এখন নিউজিল্যান্ডে কিছুই করতে পারছি না। ওদিকে বাংলাদেশের কলেজের চাকরিটাও যায় যায় অবস্থা।’

‘খুলে বলেন তো। এই দুই বছর তো আপনার কোনো খবর পাইনি।’

আজমল স্যার চেহারা একটু ভারী ও বিষণ্ন করে বলেন, ‘তুমি তো জানো, আমি হ্যামিল্টনের ওয়াইকাটো বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের টাকায় টিউশন ফি দিয়ে ভর্তি হয়ে এসেছি। কোনো স্কলারশিপ নিয়ে নয়। বাংলাদেশে অনেকের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে ও নিজের জমিজমা বিক্রি করে আমার বাইশ হাজার ডলার টিউশন ফি জমা দিতে হয়েছে। এ ছাড়া এয়ার ফেয়ার আরো কত কী! কিন্তু নিউজিল্যান্ডে এসে তো অকূল দরিয়া নয়, রীতিমতো প্রশান্ত মহাসাগরে পড়ি। হ্যামিল্টন শহরে এমনিতেই ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টরা কোনো চাকরি পায় না। তার ওপর আমার বয়স অনেক বেশি।’

আমি নড়েচড়ে বসে জিজ্ঞেস করি, ‘তারপর?’

‘তারপর আমার না খেয়ে থাকার মতো অবস্থা। ওখানকার কিছু বাঙালি আমাকে পরামর্শ দেয় তাওরাঙ্গা বা হেস্টিংস শহরে চলে আসতে। এখানে তো ফলের বাগানে প্রচুর কাজ’।

‘আপনি তাই করলেন?’

আজমল স্যার মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন, ‘হ্যাঁ’।

আমি জিজ্ঞেস করি, ‘তারপর?’

আজমল স্যার বলেন, ‘তারপর আর কি, আমি কিছুদিন তাওরাঙ্গা শহরে কাজ করে পরে হেস্টিংসে চলে আসি।’

‘আপনার ওয়াইকাটো ইউনিভার্সিটিতে স্টাডি?’

‘ওটা আর করা সম্ভব হয়নি। একে তো দেশে অনেকের কাছ থেকে ঋণ করে নিউজিল্যান্ডে এসেছি। ওরা চাপ দিচ্ছিল। তাই ওয়াইকাটো ইউনিভার্সিটি থেকে আমার টিউশন ফি তুলে ফেলেছি। তুলে দেশে আবার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি।’

‘তাহলে এখন কী করবেন, দেশে চলে যাবেন?’

‘হ্যাঁ, তাইতো করতে হবে। আমার ছেলেটার কথা খুব মনে পড়ে। এখানে মন টিকছে না। আমি তিন মাস হ্যামিল্টন শহরে বসে বসে খেয়েছি। বেশ ঋণ হয়ে গেছে। দেশে আরো কিছু ঋণ আছে। নিজেও কিছু টাকা না নিয়ে যাই কিভাবে?’

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বলি, ‘তাইতো!’

তিন.

আজমল স্যারের আর দেশে যাওয়া হয়নি। দেশে কলেজের গভর্নিং বোর্ড তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তাঁকে চাকরি থেকে ইস্তফা দেয়। আধাসরকারি কলেজ। গভর্নিং বোর্ড এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতেই পারে। কলেজের চাকরিটা চলে যাওয়ার পর আজমল স্যার দেশে যাওয়ার চিন্তা বাদ দেন। এদিকে তাঁর নিউজিল্যান্ডে লিগেল স্টুডেন্ট ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। তিনি দ্বিধা ও দ্বন্দ্বে অনেকটা দেরি করে সঠিক কোনো গ্রাউন্ড তৈরি না করেই রাজনৈতিক আশ্রয় চান। যেহেতু তিনি স্টুডেন্ট ভিসা শেষ হওয়ার পর অবৈধ হয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছিলেন, তাই নিউজিল্যান্ড সরকার তাঁকে সোশ্যাল বেনিফিটও দেয়নি। ব্যাপারটা এমন হয়েছিল, তাঁর রাজনৈতিক আশ্রয়ের কেস যত দিন ইমিগ্রেশনে চলবে তত দিন তিনি থাকতে পারবেন, কিন্তু সরকারের কোনো সুযোগ-সুবিধা তিনি পাবেন না।

আমি যখন তাওরাঙ্গা শহরের কাছে মাউন্ট মাঙ্গানুই শহরে মামার বাসায় থাকি, তখন আজমল স্যারকে মামার বাসায় নিয়ে আসি। পুরো এক বছর তিনি আমার সঙ্গে রুম শেয়ার করেন। স্যারের সঙ্গে কত সুখদুঃখের আলাপই না করতাম। স্যার আমার দ্বিগুণ বয়সী হলেও আমরা কেমন বন্ধু হয়ে উঠি। স্যার সারাক্ষণ শুধু ছেলের গল্পই করতেন। স্যারের ছেলের নাম ছিল আবরার হোসেন। আজমল হোসেন স্যার নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে রেখেছিলেন। স্যার যখন ছেলেকে বাংলাদেশে রেখে আসেন তখন আবরারের বয়স ছিল আট বছর। রুমে থাকলে স্যার সারাক্ষণ শুধু আট বছর বয়সী আবরারের একটি ছবির দিকেই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতেন। কতবার তাঁকে ছেলের ছবির দিকে তাকিয়ে একা একা কাঁদতে দেখেছি!

আজমল স্যার একটা কথা প্রায়ই বলতেন, ‘নিউজিল্যান্ডে এই অনিশ্চিত জীবন, এত লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, এত কষ্ট সবই সহ্য করছি আমার এই ছেলেটার জন্য। আবরারের একটা গতি করে যেতে পারলে আমি মরে গিয়েও শান্তি পাব!’

আজমল স্যারের সঙ্গে উইকএন্ডে বা কোনো বিকেলে হাঁটতে বের হলে আমি একটা ব্যাপারে খুব বিরক্ত হতাম। তিনি ফুটপাতে বা পার্কে আট বছর বয়সী কোনো ছেলে দেখলেই গায়ে পড়ে কথা বলতেন। ওদের কেউ কেউ কথা বলত। কেউ কেউ না বুঝে স্যারকে অবহেলা করে চলে যেত। একটা সময় দেখলাম, স্যার পকেটে চকোলেট, ললি বা ললিপপ নিয়ে হাঁটেন। আট বছর বয়সী কোনো ছেলে দেখলেই চকোলেট বা ললিপপ সাধাসাধি করেন। অনেকেই তাঁর দেওয়া ললিপপ বা চকোলেট নিত। অনেকে ‘নো থ্যাংকস’ বলে চলে যেত। আমি স্যারকে সতর্কও করেছিলাম এটা না করতে। কিন্তু স্যার তো অতশত বোঝেন না।

আরেকটা ব্যাপার আমাকে অবাক করত, আজমল স্যারের মাথায় শুধু তাঁর ছেলের আট বছর বয়সটাই কাজ করত। ছেলের আট বছর বয়স থেকে তিনি বের হতে পারতেন না। আবরারের যে বয়স বাড়ছে, ওটা স্যারের মাথায়ই ছিল না। এর পেছনে আরেকটা কারণও ছিল। আবরারের আট বছর বয়সী ছবিটা। তখন অবশ্য ইন্টারনেটের তেমন যুগ ছিল না। সবার হাতে মোবাইলও ছিল না। আমি যে গল্পটা করছি সেটা উনিশশো সাতানব্বই-আটানব্বই সালের গল্প।

চার.

উনিশশো আটানব্বই সালের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে আমি অকল্যান্ডে চলে যাই। আজমল স্যার মাউন্ট মাঙ্গানুই ছেড়ে আবার হেস্টিংস শহরে চলে যান। মাঝখানে কর্মব্যস্ততায় স্যারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। একদিন শুনি, আজমল স্যারকে হেস্টিংস পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। আমি খবরটা শুনে আঁতকে উঠি। হেস্টিংসে বন্ধুসম একজনকে ফোন করে জানতে পারি, স্যার বিকেলে পার্কে হাঁটতে গিয়ে আট বছরের এক ছেলের হাত ধরে টানাটানি করেছেন। এ জন্য ছেলেটা ভয় পেয়ে চিৎকার করে বাসায় গিয়ে তার মা-বাবাকে গিয়ে বলে। ছেলের মা-বাবা তৎক্ষণাৎ পুলিশ ডাকে। আজমল স্যার অ্যারেস্ট হন।

এদিকে নিউজিল্যান্ডের বাঙালি মহলে ছড়িয়ে পড়ে, ‘ওয়ান এইট ইয়ার্স ওল্ড বয় হ্যাজ বিন সেক্সুয়ালি এসাল্টেড বাই আজমল হোসাইন...!’ হেস্টিংসের কমিউনিটি নিউজপেপারে মনে হয় এই সংবাদটি ছাপাও হয়। কিন্তু আমি তো জানি কী হয়েছে। আমি স্যারকে আগেও কয়েকবার সতর্ক করেছিলাম। তিনি সরল মনে যা-ই করুন, নিউজিল্যান্ডে ছেলেমেয়েদের এ ব্যাপারগুলো খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখে। পুলিশ সর্বোচ্চ পন্থা অবলম্বন করে।

আজমল স্যারের সেই ব্যাপারটা অবশ্য বেশিদূর গড়ায়নি। কোর্ট পর্যন্ত ওঠেনি। হেস্টিংস শহরে বসবাস করে আবু সাইদ ও আসাদ রহমান নামের দুই ভালো মনের মানুষ স্যারের হয়ে বেশ পরিশ্রম করে সেই ছেলেটার মা-বাবাকে অনেক বুঝিয়ে কেসটি কোর্ট পর্যন্ত তুলতে দেয়নি। তিন দিন পর আজমল স্যারকে হেস্টিংস পুলিশ স্টেশন থেকেই ছাড়িয়ে নিয়ে আসে।

তারপর আজমল স্যার আর হেস্টিংস শহরে বেশিদিন থাকেননি। তাওরাঙ্গা শহরের অদূরের ছোট্ট শহর টিপুকিতে চলে আসেন। আমিও তত দিনে অকল্যান্ড ছেড়ে হ্যামিল্টন শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করি।

একদিন স্যারকে হ্যামিল্টন থেকে টিপুকি শহরে দেখতে আসি। স্যার তখন বাঙালিদের থেকে একটু দূরে দূরে থাকেন। আদিবাসী মাউরিদের সঙ্গে এক বাসায় রুম শেয়ার করে থাকেন। স্যার আরো শুকিয়ে গেছেন। গাল-চোখ অরো বসে গেছে। খানিকটা কুঁজো হয়ে গেছেন। অথচ তাঁর বয়স তখন বড়জোর সাতান্ন কি আটান্ন হবে।

সেদিন আজমল স্যারকে দেখে আমার এতই কষ্ট হয়েছিল যে আমি স্যারের শারীরিক অবস্থার বিষয়ে কিছুই জিজ্ঞেস করিনি। বিকেলে একটা কফিশপ থেকে দুই কাপ কফি নিয়ে আমরা টিপুকির একটা পার্ক ধরে হাঁটতে বের হই। পার্কে দেখি কিছু ছেলেমেয়ে খেলা করছে। ওদের মধ্যে আট বছর বয়সীও কেউ কেউ আছে।

স্যার ও আমি পার্কে পাশাপাশি হাঁটছিলাম। হঠাৎ স্যারকে দেখি তিনি পার্কের ছেলেমেয়েদের দেখে খানিকটা দূর দিয়ে ঘুরে যেতে চাচ্ছেন। তিনি কেমন যেন ভয় পাচ্ছেন। ভয় পেয়ে এদিক-ওদিকও তাকাচ্ছেন। আমি বুঝতে পারি, তিনি হেস্টিংসের সেই ঘটনার পর এই ব্যাপার নিয়ে ভয় পাচ্ছেন।

আমি স্যারের রুমে ফিরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করি, ‘স্যার, হেস্টিংসে আসলে কী হয়েছিল?’

আজমল স্যার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর কী ভেবে বলেন, ‘হেস্টিংসের উইলোপার্ক। সেই পার্কটা তো তুমি চিনোই। তুমি যখন হেস্টিংসে ছিলে তোমাকে নিয়ে কয়েকবার হাঁটতে গিয়েছি। সেই পার্কে একটা আট বছরের ছেলে বাইক চালাচ্ছিল। আমি তাকে ডেকে চকোলেট দিতে যাই। সে কোনো কারণ ছাড়া চিৎকার দিতে শুরু করে। আমি তাকে তার হাত ধরে বোঝানোর চেষ্টা করি, এটা চকোলেট, অন্য কিছু না। ছেলেটা আরো চিৎকার- চেঁচামেচি করে বাইক নিয়ে চলে যায়। একটু পরে পুলিশ এসে পার্ক থেকে আমাকে ধরে নিয়ে যায়।’

আমি বলি, ‘আমি তো আগেই আপনাকে সতর্ক করেছিলাম। আপনার সরলতা সবাই বুঝবে না। কোনো আট বছরের ছেলেও না।’

আজমল স্যার বেশ কিছুক্ষণ কোনো জবাব দেননি। তারপর নিজের ছেলের প্রসঙ্গ টানেন। আস্তে আস্তে সেদিনের সন্ধ্যাটা আরো ভারী হয়ে ওঠে। তিনি একসময় ছেলে আবরারের আট বছর বয়সের ছবিটা ব্যাগের একটা ডায়েরি থেকে বের করে দেখতে দেখতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন।

আমার চোখও তখন কেমন ভিজে আসে। আমার মনে হয়েছে স্যারকে কিছু বলি। কোনো সান্ত্বনা। কিন্তু এর কিছুই বলতে পারিনি। আমার বারবার মনে হয়েছিল, এই ছাপ্পান্ন-সাতান্ন বছরের সরল শিশুটাকে কে বোঝাবে যে এই পৃথিবী তাঁর নয়। তাঁর সেই আট বছরের ছেলে আবরার আর আট বছরের নেই।

সেদিন রাতে টিপুকি শহর থেকে হ্যামিল্টনে ফিরতে ফিরতে একটা কথাই মনে হয়েছিল, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই রহমত কাবুলিওয়ালাই শেষ কাবুলিওয়ালা নয়। পিতৃ হৃদয়ের সেই কাবুলিওয়ালাদের আজও প্রতিদিন পৃথিবীর প্রতিটি শহরেই দেখা যায়। শুধু একজন আজমল স্যার নন, শতজন। সহস্রজন বা তারও অধিক।