১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তী সময় রবীন্দ্রনাথ নিষিদ্ধকরণের প্রতিক্রিয়ায় ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের ভেতর যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, মূলত তার প্রতিক্রিয়ায় এখানে ‘মান ভাষা’ চর্চার একটা ঢেউ ওঠে। বাড়িতে, বাইরে—সর্বত্রই তখন ঢাকার নাগরিকদের একটি অংশ নদীয়ার ভাষা, যেটি মান ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল, সেটি চর্চা করত

ঢাকার ভাষা আসলে কোনটা—সেটি নিজেই বিতর্কিত বিষয়। অনেকে মনে করেন, ঢাকাইয়া কুট্টি বা সুব্বাসি ভাষাই আসলে ঢাকার ভাষা। আবার অনেকেরই মত, তা নয়।

তবে যে মতেই আপনি একমত হোন না কেন, এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে ঢাকার ভাষার একটা বিবর্তন হয়েছে। সেটি অবশ্য সব ভাষারই হয়, কাজেই ঢাকার ভাষাই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? ভাষা যেহেতু জীবন থেকেই তার রস সংগ্রহ করে আর জীবন সতত চলমান, কাজেই ভাষাও পরিবর্তিত হয়। তবে ঢাকার ভাষার এই পরিবর্তনটা একটু বেশিই বলা যায়।

মোটা দাগে যাঁরা ঢাকাকে চার শ বছরের নগরী মনে করেন, তাঁদের বেশির ভাগ ঢাকাইয়া কুট্টি বা সুব্বাসি ভাষাকেই  আদি মানেন।

আদি মানেন।

আর ঢাকাকে যাঁরা প্রাচীনতর মনে করেন, তাঁরা ঢাকাইয়াকে একটা বহিরাগত উপভাষা মনে করেন। যদিও তাঁরাও স্বীকার করেন, কুট্টিদের ভাষা এই অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েই ঢাকাইয়া ভাষায় পরিণত হয়েছে। ঢাকা মোগল শাসনাধীনে আসার পর বিপুলসংখ্যক উর্দুভাষী মানুষকে আনা হয় মোগল প্রতিষ্ঠান ও শাসকদের ব্যক্তিগত কাজে সহায়তার জন্য। তারা মূলত কুট্টি ও সুব্বাসিতে বিভক্ত ছিল। ‘কুট্টি’ কথাটি এসেছে ‘কুঠি’ থেকে। মূল শহরের সামান্য বাইরে শহরতলির কুঠিতে বসবাসকারী; কিছুটা কৃষি ও শ্রমনির্ভর এরা। ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানগিরি, বিভিন্ন কাজের মিস্ত্রি, ঠেলা বা রিকশাচালনা করে এরা অর্থ উপার্জন করে। ঢাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির আগে এরা এ অঞ্চলে কৃষি কাজ করেও জীবিকা নির্বাহ করত। আর ‘সুবাবাসী’ থেকে ‘সুব্বাসী > সুব্বাসি’ হয়েছে। সুবা অর্থ রাজ্য বা কেন্দ্র-শহর। সুবা ও কুঠি দুটি শব্দই হিন্দি ও উর্দু ভাষায় ব্যবহার হয়। কুট্টিরা যেমন শহরতলিতে বাস করত, তেমনি সুব্বাসিরা শহরকেন্দ্রে বাস করত এবং নানা ধরনের ব্যবসা ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে। ব্যবসায় নগদ লাভের কারণে স্বাভাবিকভাবে সচ্ছলতা তাদের ছিল। ধোলাইখালের উভয় তীর—নারিন্দা, সুরিটোলা, রায়সাহেব বাজার, গোয়ালঘাট, কলতাবাজার, আগামসিহ লেন ইত্যাদি স্থানে ব্যাপক বাস ছিল কুট্টিদের। আর সুব্বাসিদের বাস ছিল মূলত ইসলামপুর, বেগমবাজার, চকবাজার, বাবুবাজার, উর্দু রোড ইত্যাদি বাণিজ্যিক এলাকায়।

তাদের উর্দু এখানকার বাংলার সঙ্গে মিলে একটা মিশ্র ভাষা তৈরি হয়। তাহলে মেশার মতো একটা বাংলা আগে থেকেই ছিল। কেমন ছিল সেই বাংলা? এ ভাষা মূলত অর্ধতৎসম, তদ্ভব আর দেশি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। ইউরোপীয় বা আরবি-পার্সি শব্দ এ ভাষায় ছিল না বললেই চলে। উচ্চারণে নাসিক্য ধ্বনি, বিশেষ করে চন্দ্রবিন্দুবর্জিত সরল ভাষার ব্যবহারই সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

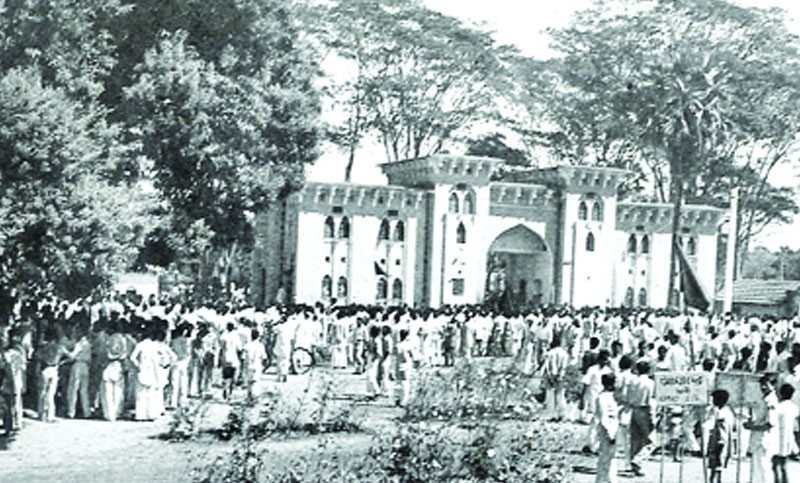

ব্রিটিশ আমল থেকেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ঢাকায় এসে লোকজনের বসবাস বাড়তে থাকে। বিশেষত বঙ্গভঙ্গের পর এ প্রবণতা বিপুল পরিমাণে বাড়ে। আর বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষাও এসে যুক্ত হয় ঢাকার ভাষায়। এখন  ঢাকায় যেটা চলতি ভাষা, তার উদ্ভব আসলে বঙ্গভঙ্গের পর। সেটি খানিকটা আঞ্চলিক আর সাধুর মিশ্রণ। যেমন ‘আমি এখন ঢাকার ভাষা লইয়া একটি লেখা লেখতাছি’—এই বাক্যে ‘লইয়া’ ও ‘লেখতাছি’ যে শব্দ দুটি ঢাকার ভাষার বিশিষ্টতা তৈরি করেছে, তার একটি ‘লইয়া’ এসেছে সাধুরূপ থেকে আর ‘লেখতাছি’ এসেছে আঞ্চলিক ভাষা থেকে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তী সময় রবীন্দ্রনাথ নিষিদ্ধকরণের প্রতিক্রিয়ায় ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের ভেতর যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, মূলত তার প্রতিক্রিয়ায় এখানে ‘মান ভাষা’ চর্চার একটা ঢেউ ওঠে। বাড়িতে, বাইরে—সর্বত্রই তখন ঢাকার নাগরিকদের একটা অংশ নদীয়ার ভাষা, যেটি মান ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল, সেটি চর্চা করত। যদিও আরেক অংশ করতাছি, যাইতাছি, লইয়া, যাইয়া ইত্যাদি যুক্ত কথ্য ভাষাই অব্যাহত রাখল। এরপর মূলত নব্বইয়ের দশকের পর পুঁজির বিশ্বায়ন ও ভোগের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার ভাষায় আরেকটা পরিবর্তন ঘটে। প্রচুর ইংরেজি শব্দের ব্যবহার, ছোট ও দ্রুত উচ্চারণ করা যায় এবং নতুন ভোগের সঙ্গে লাগসই শব্দের ব্যবহার বাড়তে থাকে। নতুন শতাব্দীতে মোবাইল টেলিফোনের বিস্তার ও নতুন বিজ্ঞাপনী সংস্কৃতি, এফএম রেডিও এই ভাষা বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। আর বরাবরের মতো তরুণরাই এই নতুন প্রবণতা প্রথমে গ্রহণ করেছে, অনেকে তাদের নামই দিয়ে দিয়েছে ডিজুস প্রজন্ম। এখন যারা শিশু, তাদের ভেতর বাড়ছে হিন্দি ভাষার প্রভাব।

ঢাকায় যেটা চলতি ভাষা, তার উদ্ভব আসলে বঙ্গভঙ্গের পর। সেটি খানিকটা আঞ্চলিক আর সাধুর মিশ্রণ। যেমন ‘আমি এখন ঢাকার ভাষা লইয়া একটি লেখা লেখতাছি’—এই বাক্যে ‘লইয়া’ ও ‘লেখতাছি’ যে শব্দ দুটি ঢাকার ভাষার বিশিষ্টতা তৈরি করেছে, তার একটি ‘লইয়া’ এসেছে সাধুরূপ থেকে আর ‘লেখতাছি’ এসেছে আঞ্চলিক ভাষা থেকে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তী সময় রবীন্দ্রনাথ নিষিদ্ধকরণের প্রতিক্রিয়ায় ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের ভেতর যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, মূলত তার প্রতিক্রিয়ায় এখানে ‘মান ভাষা’ চর্চার একটা ঢেউ ওঠে। বাড়িতে, বাইরে—সর্বত্রই তখন ঢাকার নাগরিকদের একটা অংশ নদীয়ার ভাষা, যেটি মান ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল, সেটি চর্চা করত। যদিও আরেক অংশ করতাছি, যাইতাছি, লইয়া, যাইয়া ইত্যাদি যুক্ত কথ্য ভাষাই অব্যাহত রাখল। এরপর মূলত নব্বইয়ের দশকের পর পুঁজির বিশ্বায়ন ও ভোগের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার ভাষায় আরেকটা পরিবর্তন ঘটে। প্রচুর ইংরেজি শব্দের ব্যবহার, ছোট ও দ্রুত উচ্চারণ করা যায় এবং নতুন ভোগের সঙ্গে লাগসই শব্দের ব্যবহার বাড়তে থাকে। নতুন শতাব্দীতে মোবাইল টেলিফোনের বিস্তার ও নতুন বিজ্ঞাপনী সংস্কৃতি, এফএম রেডিও এই ভাষা বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। আর বরাবরের মতো তরুণরাই এই নতুন প্রবণতা প্রথমে গ্রহণ করেছে, অনেকে তাদের নামই দিয়ে দিয়েছে ডিজুস প্রজন্ম। এখন যারা শিশু, তাদের ভেতর বাড়ছে হিন্দি ভাষার প্রভাব।

যাহোক, ঢাকার ভাষা এখন স্পষ্টতই বহু ধারায় বিভক্ত। মাঝেমধ্যেই তর্ক ওঠে—কোনটা আসলে গ্রহণ করা উচিত। কয়েক দিন আগেও বাংলা একাডেমির প্রচলিত ‘ঈদ’-এর বদলে ‘ইদ’ লেখা নিয়ে বেশ তর্ক জমে উঠেছিল; কিন্তু সেটি লেখার ভাষার কথা। প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে লেখার ভাষার চেয়ে বলার ভাষা গতিশীল হয় এবং সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনে দ্রুত সাড়া দেয়। পুঁজির প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে ঢাকার ভাষাও নিজেকে রূপান্তরিত করে চলেছে। কোনো সদুপদেশ বা অশ্রু বর্ষণে সম্ভবত খুব কাজ হবে না। ঠিক কোন রূপটা টিকবে ও বিকশিত হবে, তা সম্ভবত এ দেশের পুঁজির ভবিষ্যৎ বিকাশ ও তার সাংস্কৃতিক প্রয়োজনের দ্বারাই অনেকখানি ঠিক হবে। ঢাকা কি সব আঞ্চলিক বৈচিত্র্য ধারণ করে এ দেশের সামগ্রিক জাতীয় বিকাশের কেন্দ্র হবে, না আন্তর্জাতিক পুঁজির লীলাক্ষেত্র হবে, তার ওপর অনেকখানিই নির্ভর করে ঢাকার ভাষা কেমন হবে। তবে একটা কথা তো বলাই যায়—‘প্রাদেশিক কলকাতা’ নয়, ‘স্বাধীন ঢাকাই’ বাংলা ভাষার নতুন রাজধানী। তার ভবিষ্যতের সঙ্গেই তাই জড়িয়ে আছে বাংলার ভবিষ্যৎ।

আদি মানেন।

আদি মানেন। ঢাকায় যেটা চলতি ভাষা, তার উদ্ভব আসলে বঙ্গভঙ্গের পর। সেটি খানিকটা আঞ্চলিক আর সাধুর মিশ্রণ। যেমন ‘আমি এখন ঢাকার ভাষা লইয়া একটি লেখা লেখতাছি’—এই বাক্যে ‘লইয়া’ ও ‘লেখতাছি’ যে শব্দ দুটি ঢাকার ভাষার বিশিষ্টতা তৈরি করেছে, তার একটি ‘লইয়া’ এসেছে সাধুরূপ থেকে আর ‘লেখতাছি’ এসেছে আঞ্চলিক ভাষা থেকে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তী সময় রবীন্দ্রনাথ নিষিদ্ধকরণের প্রতিক্রিয়ায় ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের ভেতর যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, মূলত তার প্রতিক্রিয়ায় এখানে ‘মান ভাষা’ চর্চার একটা ঢেউ ওঠে। বাড়িতে, বাইরে—সর্বত্রই তখন ঢাকার নাগরিকদের একটা অংশ নদীয়ার ভাষা, যেটি মান ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল, সেটি চর্চা করত। যদিও আরেক অংশ করতাছি, যাইতাছি, লইয়া, যাইয়া ইত্যাদি যুক্ত কথ্য ভাষাই অব্যাহত রাখল। এরপর মূলত নব্বইয়ের দশকের পর পুঁজির বিশ্বায়ন ও ভোগের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার ভাষায় আরেকটা পরিবর্তন ঘটে। প্রচুর ইংরেজি শব্দের ব্যবহার, ছোট ও দ্রুত উচ্চারণ করা যায় এবং নতুন ভোগের সঙ্গে লাগসই শব্দের ব্যবহার বাড়তে থাকে। নতুন শতাব্দীতে মোবাইল টেলিফোনের বিস্তার ও নতুন বিজ্ঞাপনী সংস্কৃতি, এফএম রেডিও এই ভাষা বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। আর বরাবরের মতো তরুণরাই এই নতুন প্রবণতা প্রথমে গ্রহণ করেছে, অনেকে তাদের নামই দিয়ে দিয়েছে ডিজুস প্রজন্ম। এখন যারা শিশু, তাদের ভেতর বাড়ছে হিন্দি ভাষার প্রভাব।

ঢাকায় যেটা চলতি ভাষা, তার উদ্ভব আসলে বঙ্গভঙ্গের পর। সেটি খানিকটা আঞ্চলিক আর সাধুর মিশ্রণ। যেমন ‘আমি এখন ঢাকার ভাষা লইয়া একটি লেখা লেখতাছি’—এই বাক্যে ‘লইয়া’ ও ‘লেখতাছি’ যে শব্দ দুটি ঢাকার ভাষার বিশিষ্টতা তৈরি করেছে, তার একটি ‘লইয়া’ এসেছে সাধুরূপ থেকে আর ‘লেখতাছি’ এসেছে আঞ্চলিক ভাষা থেকে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তী সময় রবীন্দ্রনাথ নিষিদ্ধকরণের প্রতিক্রিয়ায় ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের ভেতর যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, মূলত তার প্রতিক্রিয়ায় এখানে ‘মান ভাষা’ চর্চার একটা ঢেউ ওঠে। বাড়িতে, বাইরে—সর্বত্রই তখন ঢাকার নাগরিকদের একটা অংশ নদীয়ার ভাষা, যেটি মান ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল, সেটি চর্চা করত। যদিও আরেক অংশ করতাছি, যাইতাছি, লইয়া, যাইয়া ইত্যাদি যুক্ত কথ্য ভাষাই অব্যাহত রাখল। এরপর মূলত নব্বইয়ের দশকের পর পুঁজির বিশ্বায়ন ও ভোগের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার ভাষায় আরেকটা পরিবর্তন ঘটে। প্রচুর ইংরেজি শব্দের ব্যবহার, ছোট ও দ্রুত উচ্চারণ করা যায় এবং নতুন ভোগের সঙ্গে লাগসই শব্দের ব্যবহার বাড়তে থাকে। নতুন শতাব্দীতে মোবাইল টেলিফোনের বিস্তার ও নতুন বিজ্ঞাপনী সংস্কৃতি, এফএম রেডিও এই ভাষা বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। আর বরাবরের মতো তরুণরাই এই নতুন প্রবণতা প্রথমে গ্রহণ করেছে, অনেকে তাদের নামই দিয়ে দিয়েছে ডিজুস প্রজন্ম। এখন যারা শিশু, তাদের ভেতর বাড়ছে হিন্দি ভাষার প্রভাব।