বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান নিম্নগামী। এ নিয়ে আমরা হা-পিত্যেশ করছি। লেখালেখি হচ্ছে। সেমিনার, টক শো করছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈতিকতার পরাজয়

- মো. জাকির হোসেন

অন্যান্য

যেমন—সরকারের বিভিন্ন অফিসে কর্মরতদের টেলিফোন-মোবাইল-ইন্টারনেট ভাতা দেওয়ার নিয়ম আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে টেলিফোন-মোবাইল-ইন্টারনেট ভাতা দেওয়া হলে তা দুর্নীতি হবে কেন? বিচারক ও অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাকে সরকারি কোষাগার থেকে ল্যাপটপ, ট্যাব, গাড়ি ও গাড়ির জ্বালানিসহ নানা ভাতা ও গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ খরচ দেওয়ার বিধান আছে।

প্রতিবেদনে সিটি করপোরেশনের বাইরে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-জনবলকে সিটি করপোরেশনের হিসাবে বাড়িভাড়া প্রদানকে দুর্নীতির খাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সিটি করপোরেশনের বাইরে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাবে শিক্ষক-জনবলকে বাসস্থান দিতে না পারলে তাঁরা যদি সিটি করপোরেশন এলাকার মধ্যে বাড়িভাড়া করে থাকেন, তাহলে সিটি করপোরেশনের হিসাবে বাড়িভাড়া প্রদান দুর্নীতি কেন হবে? বিশ্ববিদ্যালয় মফস্বলে কিন্তু বাসস্থান তো মফস্বলে নয়। সিটি করপোরেশন এলাকার মধ্যে বাড়িভাড়া করার কারণে তাঁদের তো মফস্বল এলাকার চেয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক হারে বাড়িভাড়া পরিশোধ করতে হচ্ছে। তবে বেশ কিছু খাতে অর্থ ব্যয় অবশ্যই দুর্নীতি।

প্রতিবেদনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ইসলামী, খুলনা, শেরেবাংলা কৃষি, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি, খুলনা কৃষি, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব বিশ্ববিদ্যালয় এবং বুয়েটের উপাচার্যরা কেউ বিশেষ ভাতা, কেউ বা দায়িত্ব ভাতার নামে বেতনের অতিরিক্ত ২০ শতাংশ হারে অর্থ নিচ্ছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উপাচার্যদের নিয়োগপত্র দেখেছি। নিয়োগপত্রের শর্ত অনুযায়ী বেতনের অতিরিক্ত ২০ শতাংশ হারে অর্থ গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। বাংলো থাকার পরও কিংবা বাংলোতে বসবাস সত্ত্বেও উপাচার্যকে বাড়িভাড়া দেওয়া হয় চট্টগ্রাম, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে প্রকাশ, ইউজিসির উল্লিখিত অনুসন্ধানে গংখং অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি বেরিয়ে এসেছে। এর বাইরে নিয়োগ, নির্মাণ, সংস্কারসহ আরো বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়ম আছে। অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন আয় বাজেটে দেখানো হয় না। এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয় এবং টেন্ডার ছাড়া কেনাকাটা এবং পছন্দের প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়ার ঘটনাও ঘটছে। ঢাকার বাইরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুৎপাদনশীল ব্যয়ের বড় একটি খাত হচ্ছে ঢাকায় রেস্টহাউস বা লিয়াজোঁ অফিস স্থাপন। উপাচার্যরা ঢাকার বাইরে না যাওয়ার লক্ষ্যে লাখ লাখ টাকা ব্যয়ে এগুলো স্থাপন করে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতির ক্ষেত্রে এক শ্রেণির ভিসি প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকেন বলে প্রতিবেদনে প্রকাশ। প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ রয়েছে যে উপাচার্যরা এতটাই বেপরোয়া যে তাঁদের সরকার স্পর্শ করতে পারবে না এমন কথাও প্রকাশ্যে বলে থাকেন।

শুধু আর্থিক দুর্নীতির কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈতিকতা দীনহীন হচ্ছে এমনটি নয়। হামেশাই যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ক্লাস না নেওয়া এখন আর অন্যায় হিসেবে পরিগণিত হয় না। ক্লাস না নেওয়া কিংবা নামমাত্র ক্লাস নেওয়া শিক্ষকের সংখ্যা দিন দিন এমনভাবে বেড়ে চলেছে যে এটি ক্রমেই সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য বিষয়ে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। এটি আর এখন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সিরিয়াস কোনো বিষয় হিসেবে দেখা হয় না। বরং ক্লাস না নেওয়া কিংবা সারা বছরে কয়েকবার মাত্র ক্লাসে যাওয়া শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠছেন। আমাদের নৈতিকতার অনুভূতিগুলো যে অকেজো-অচল হয়ে পড়ছে এটি তারই ইঙ্গিত করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নীতি-নৈতিকতা সাধারণভাবে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার দুটি উদাহরণ দিচ্ছি। কভিড মহামারির কারণে অন্য অনেক কিছুর মতো বিশ্ববিদ্যালয়ও দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। পরবর্তী সময়ে অনলাইন ক্লাস-পরীক্ষা চালু হলেও আমাদের বিরাজমান বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে অনলাইন শিক্ষা খুব কার্যকর ছিল তা বলার সুযোগ নেই। যাই হোক, মহামারির অভিশাপ কাটিয়ে সরাসরি ক্লাস-পরীক্ষা চালুর নির্দেশনা জারি হলো, সরাসরি ক্লাস-পরীক্ষা শুরুও হলো। কিন্তু কিছু শিক্ষক কিছুদিন সরাসরি ক্লাস নিয়ে নির্দেশনা অমান্য করে অনলাইন ক্লাস শুরু করলেন। ফলে যেসব শিক্ষক আইন মেনে সরাসরি ক্লাস চালিয়ে যেতে চাইলেন, তাঁদের ক্লাস শিক্ষার্থীশূন্য হয়ে পড়ল। তার মানে, আইন মান্যতার চেয়ে অমান্যতা গ্রহণযোগ্য হলো। এটা অনেকটা অর্থনীতিতে গ্রেশামের ‘খারাপ টাকা ভালো টাকাকে বাজার থেকে হটিয়ে দেয়’ নীতির মতো।

শুধু আর্থিক দুর্নীতির কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈতিকতা দীনহীন হচ্ছে এমনটি নয়। হামেশাই যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ক্লাস না নেওয়া এখন আর অন্যায় হিসেবে পরিগণিত হয় না। ক্লাস না নেওয়া কিংবা নামমাত্র ক্লাস নেওয়া শিক্ষকের সংখ্যা দিন দিন এমনভাবে বেড়ে চলেছে যে এটি ক্রমেই সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য বিষয়ে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। এটি আর এখন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সিরিয়াস কোনো বিষয় হিসেবে দেখা হয় না। বরং ক্লাস না নেওয়া কিংবা সারা বছরে কয়েকবার মাত্র ক্লাসে যাওয়া শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠছেন। আমাদের নৈতিকতার অনুভূতিগুলো যে অকেজো-অচল হয়ে পড়ছে এটি তারই ইঙ্গিত করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নীতি-নৈতিকতা সাধারণভাবে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার দুটি উদাহরণ দিচ্ছি। কভিড মহামারির কারণে অন্য অনেক কিছুর মতো বিশ্ববিদ্যালয়ও দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। পরবর্তী সময়ে অনলাইন ক্লাস-পরীক্ষা চালু হলেও আমাদের বিরাজমান বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে অনলাইন শিক্ষা খুব কার্যকর ছিল তা বলার সুযোগ নেই। যাই হোক, মহামারির অভিশাপ কাটিয়ে সরাসরি ক্লাস-পরীক্ষা চালুর নির্দেশনা জারি হলো, সরাসরি ক্লাস-পরীক্ষা শুরুও হলো। কিন্তু কিছু শিক্ষক কিছুদিন সরাসরি ক্লাস নিয়ে নির্দেশনা অমান্য করে অনলাইন ক্লাস শুরু করলেন। ফলে যেসব শিক্ষক আইন মেনে সরাসরি ক্লাস চালিয়ে যেতে চাইলেন, তাঁদের ক্লাস শিক্ষার্থীশূন্য হয়ে পড়ল। তার মানে, আইন মান্যতার চেয়ে অমান্যতা গ্রহণযোগ্য হলো। এটা অনেকটা অর্থনীতিতে গ্রেশামের ‘খারাপ টাকা ভালো টাকাকে বাজার থেকে হটিয়ে দেয়’ নীতির মতো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকালে দেখি অন্যায়-অনিয়ম-অনাচারের বিরুদ্ধে যৌবনের দ্রোহ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্বার্থের কাছে হার মানছে। আরেকটি উদাহরণ দিই, কয়েকজন শিক্ষক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অন্য শিক্ষকের ক্রমাগত সম্মানহানি করতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছেন। বিষয়টি শিক্ষকদের সভায় একাধিকবার উত্থাপিতও হয়েছে। এর পরও কিছু শিক্ষক বিদ্বেষের কারণে কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ওই অপরাধের সঙ্গে জড়িত শিক্ষকদের অনুসারী। ‘দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য’—এই নীতিকথা এখন নির্বাসিত। তার মানে, শিক্ষায় অন্যায় কাজকে যেমন শিক্ষার্থীরা প্রশ্রয় দিচ্ছে, তেমনি অপরাধী শিক্ষকের সহযোগী হয়ে যাচ্ছেন এক দল শিক্ষক। আইন না মানা কিংবা অপরাধপ্রবণতার প্রতি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ঝুঁকে পড়ার এই প্রবণতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈতিকতার কতটুকু সর্বনাশ হয়েছে তা জানান দিচ্ছে। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ‘পঞ্চাশে বাংলাদেশ : অতীত-বর্তমান এবং চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক বক্তৃতায় খ্যাতনামা লেখক ও শিক্ষাবিদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম শিক্ষাব্যবস্থার দীনতা ও দুর্বলতা নিয়ে বেশ কিছু সত্য কথা উচ্চারণ করেছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে দলবাজির কথা বলেছেন। উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য পদের জন্য শিক্ষকদের মধ্যে যে দলাদলি আছে, তা-ও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, শুধু দলাদলি নয়, দলের ভেতরে উপদল আছে। আরো বলেছেন, সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ক্ষমতাসীন দলের পাল্লা ভারী। ব্যতিক্রম ছাড়া শিক্ষক সমিতির নির্বাচনেও তাঁরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নির্বাচিত হয়ে আসেন। এর পরও দলাদলি, দলবাজি ও দালালি বন্ধ হয় না বলে উল্লেখ করেছেন। কে কাকে কিভাবে ল্যাং মারবেন, সেই চেষ্টায় থাকেন। অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের বর্ণনা হিমশৈলীর চূড়া মাত্র।

বিশ্ববিদ্যালয় শুধু জ্ঞান বিতরণ ও জ্ঞানার্জনের প্রতিষ্ঠান নয়, এটি সত্যিকার মানুষ গড়ার কারখানাও বটে। মানুষের প্রত্যাশা, বিশ্ববিদ্যালয় এমন মানুষ তৈরি করবে, যাদের জ্ঞান-দক্ষতার পাশাপাশি থাকবে নীতি, আদর্শ, দেশপ্রেম, মানবতা, রুচি, মূল্যবোধসহ অন্য গুণাবলি। আর তা করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তথা মানুষ গড়ার কারিগরদের হতে হবে নীতি-আদর্শের দিক দিয়ে একেকজন অনুকরণীয় মানুষ। আর বাস্তবে কী দেখছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্যসহ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতি-অপরাধের বিস্তর অভিযোগ উঠছে। তাহলে এই শিক্ষকরা আদর্শ মানুষ তৈরি করবেন কিভাবে? বিশ্ববিদ্যালয়কে মানুষ দেখতে চায় নীতি-নৈতিকতার অফুরন্ত উৎস হিসেবে। সমাজ থেকে অন্যায়-দুর্নীতির অন্ধকার দূরীভূত করার বাতিঘর হিসেবে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই হয়ে পড়ছে দুর্নীতি, অন্যায়-অবিচারের আখড়া। আর এভাবেই নীতি-নৈতিকতা ক্রমেই ঔজ্জ্বল্য হারাচ্ছে।

কেন এমন হচ্ছে? উত্তরণের উপায় কী? বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে রাষ্ট্রের ভেতরে আরেক রাষ্ট্র। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সার্বভৌম ক্ষমতা বোঝাতে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নারীকে পুরুষ আর পুরুষকে নারী বানানো ব্যতীত সবই করতে পারে। বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, বিশেষ করে ’৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আইন দ্বারা পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্যরা এতটাই ক্ষমতাধর যে তাঁদের ক্ষমতাও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মতো। আইনে যা-ই থাকুক, বাস্তবে স্বায়ত্তশাসনের নামে আসলে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও তাঁদের পারিষদবর্গের শাসন চলে। নিয়োগ পাওয়ার পর উপাচার্য মহোদয় প্রথমেই খুঁজে বের করেন এমন সব শিক্ষক-কর্মকর্তাকে যাঁরা তাঁর সব কাজে শতভাগ আনুগত্য প্রদর্শন করবেন। এরপর তিনি এই অনুগতদের বিভিন্ন পদে বসান। পরিবর্তন আনেন বিভিন্ন নিয়োগ বোর্ডে, তাতেও নিজের পছন্দের লোকদের নিযুক্ত করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি সিন্ডিকেট, সিনেটসহ সব পর্ষদে শতভাগ অনুগত লোকদের নিযুক্ত করেন। বিভিন্ন পর্ষদে রাষ্ট্রপতির কোটায় মনোনয়নের জন্য যাঁদের তালিকা পাঠানো হয় তাঁরাও উপাচার্যের একান্ত পছন্দের ব্যক্তি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয় উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও তাঁদের পারিষদবর্গের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অঙ্গুলি হেলনে। আর এভাবেই তৈরি হয় জবাবদিহিহীন ভয়ংকর এক পরিবেশ।

এমন পরিবেশেই তো দুর্নীতির বিষবৃক্ষ পত্রপল্লবে সুশোভিত হয়ে প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। এমন বৈরী পরিবেশে নীতি-নৈতিকতা শ্রীহীন হয়ে পড়ে। দুর্নীতি, অন্যায়, অনিয়ম, অনাচার, অনৈতিকতা সংক্রামক ব্যাধির মতো। দ্রুত প্রতিরোধ করা না গেলে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তেই থাকবে। কোনো কোনো উপাচার্য মূল্যবোধের এত নিচে নেমে যাচ্ছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যূনতম মানদণ্ড এমনভাবে ধ্বংস করে ফেলছেন যে পরবর্তী উপাচার্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করা ভয়ানক কঠিন হয়ে পড়বে। এমন অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কারা উপাচার্য, উপ-উপাচার্য নিয়োগ পাচ্ছেন সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জবাবদিহির পর্ষদগুলো যাতে শতভাগ অনুগত তেলবাজদের দ্বারা পূর্ণ না হয় সে ব্যবস্থা করাও জরুরি।

আশার কথা, এখনো বেশির ভাগ শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস নেন। অনেকেই সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা করছেন। প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সততা ও নৈতিকতাকে দৃঢ়তার সঙ্গে ধরে রেখেছেন। স্বল্পসংখ্যক শিক্ষক এখনো সাহস করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করছেন। সংখ্যায় অতি অল্প হলেও কয়েকজন উপাচার্য স্রোতের বিপরীতে বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থেকে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন অভিভাবকের সংখ্যা যত বাড়বে নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিও তত শক্ত হবে।

লেখক : অধ্যাপক, আইন বিভাগ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

zhossain1965@gmail.com

সম্পর্কিত খবর

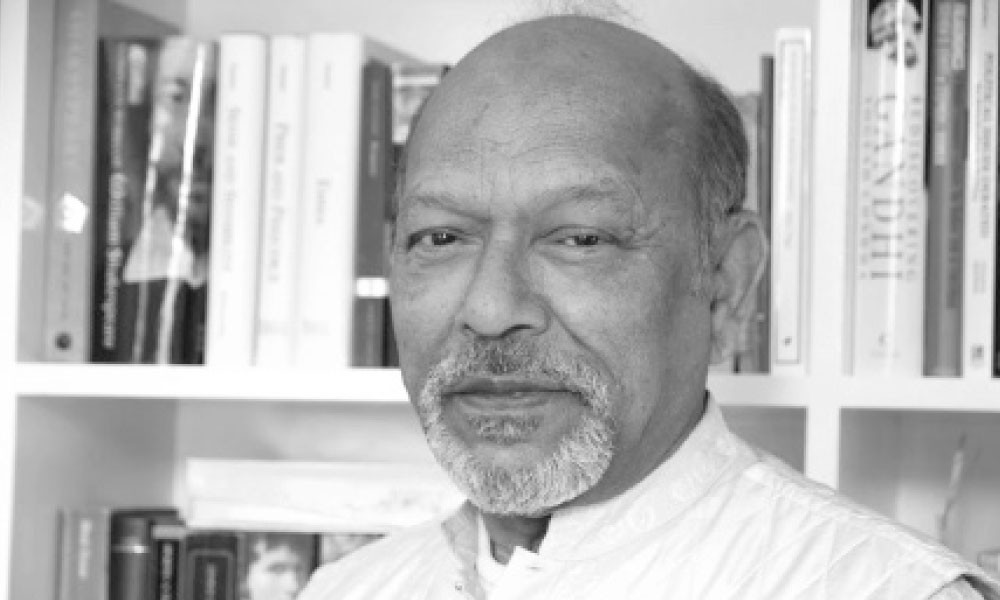

তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের বরপুত্র পিটার হিগস

ড. কানন পুরকায়স্থ

তাত্ত্বিক কণা পদার্থবিজ্ঞানী ও নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক পিটার হিগস ৮ এপ্রিল ২০২৪ সালে ৯৪ বছর বয়সে এডিনবরায় তাঁর নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আজ তাঁর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী। তিনি প্রায় ছয় দশক এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও শিক্ষকতা করেন। হিগস গাণিতিকভাবে দেখান, কোনো কণা একটি নতুন ধরনের ক্ষেত্রের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে ভর অর্জন করে।

এই আবিষ্কারের পেছনের ইতিহাস একটু জানা যাক।

বিজ্ঞান হচ্ছে বাস্তবতার সূত্র অনুসন্ধান করার একটি পদ্ধতি এবং এই অনুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞানী পরীক্ষণপদ্ধতি ব্যবহার করেন। কিন্তু হিগসের প্রশ্ন, একজন বিজ্ঞানী কিভাবে নিশ্চিত হন যে তিনি যা পর্যবেক্ষণ করছেন, তা-ই সত্য। আমরা কি নিশ্চিত যে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো এই বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা দেয়? যদি আমরা বিশ্বাস করি যে হ্যাঁ, সঠিক কাজ করছে, তবে হিগসের মতে এটি বিশ্বাসের বিষয়, যুক্তির বিষয় নয়। হিগস বস্তুত বলতে চেয়েছেন যেহেতু বিষয়টি বিশ্বাসের, সেহেতু এটি বিজ্ঞান নয়। প্রকৃতির স্বভাব নিরূপণ করতে গিয়ে আমরা যে বাস্তবতাকে দেখি, তা কল্পনাপ্রসূত হতে পারে।

হিগসের এই জিজ্ঞাসা দার্শনিকদের কাছে নতুন কোনো বিষয় নয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে দার্শনিক রেঁনে দেকার্ত দর্শনের দুটি সমস্যা নিয়ে কাজ করেন। একটি হলো—আমরা কী জানতে পারি? এবং অন্যটি হলো—আমরা কিভাবে তা জানতে পারি? দেকার্ত তাঁর যুক্তি বিনির্মাণে কল্পনার সাহায্য নিয়েছিলেন এভাবে যে এক দৈত্য তাঁকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে। যদি তা-ই হয়, তাহলে কি জানা যাবে দৈত্য যা বলছে, তা প্রকৃত সত্য কি না। দেকার্ত চিন্তা করলেন দৈত্য কোন বিষয়টি তাকে বিশ্বাস করানোর মাধ্যমে বোকা বানাতে পারবে না। দেকার্ত তার উত্তর দিলেন এভাবে, ‘একটিমাত্র বিষয় আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে যদি আমি চিন্তা করি, তাহলেই আমার অস্তিত্ব আছে।’ দার্শনিক দেকার্তের ভাষায়, ‘cogito ergo sum’ বা ইংরেজিতে বলা যায়,

‘I think, therefore I am.’ দেকার্ত এ কথা বলেই থেমে যাননি। তিনি সমস্যাটি অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করেন। দেকার্ত উল্লেখ করেন, আমরা যদি কোনো সদাশয় ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের ইন্দ্রিয় পেয়ে থাকি, তাহলে এই ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যে বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করব, তা সত্যি হবে। প্রশ্ন হলো, ঈশ্বর যদি সদাশয় না হন, যদি তিনি বোকা বানানোর চেষ্টা করেন, তাহলে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতার পর্যবেক্ষণ সত্য না-ও হতে পারে। এভাবে পর্যবেক্ষণের উভয়সংকটের মধ্যে পিটার হিগস যেতে চাননি। তাই তিনি তাঁর অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানকে বেছে নেন।

১৯৬০ সালে হিগস এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করেন। হিগস সেখানে একাডেমিক জার্নাল রক্ষণাবেক্ষণের অতিরিক্ত দায়িত্ব পান। ১৯৬১ সালের বসন্তকালে হিগস ফিজিক্যাল রিভিউ লেটারস জার্নালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত পদার্থবিদ ইওশিরো নামবুর অতি পরিবাহী তত্ত্ব (super conductivity) দিয়ে মৌলিক কণার ভর পরিমাপ সংশ্লিষ্ট গবেষণাপত্র দেখতে পান। এই গবেষণাপত্রই হিগসের গবেষণার মূল বীজমন্ত্র। সাধারণ পরিবাহক; যেমন—তামার তার ও অতিপরিবাহকের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। অতিপরিবাহককে ১৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে ফেলে ঠাণ্ডা করলে তার বিদ্যুৎ রোধের ক্ষমতা লোপ পায়। এই ধর্মের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেন যে অতি নিম্ন তাপমাত্রায় অতিপরিবাহক পদার্থের মধ্যে ইলেকট্রন কণা জোড়ায় অবস্থান করে। এই অবস্থায় অতিপরিবাহক পদার্থে কোনো ল্যাটিস (lattice) নেই বলে মনে হয়। এই অবস্থায় পদার্থ অধিফ্লুয়িডের (superfluid) মতো আচরণ করে। এই আচরণের কারণে শক্তির ক্ষয় না করে পদার্থ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারে। অতিপরিবাহকের মধ্যে রোধের ক্ষমতা লোপ পাওয়াকে পদার্থবিজ্ঞানীরা বলেন ভগ্ন প্রতিসাম্য। নামবু তাঁর গবেষণাপত্রে দেখান যে এই ভগ্ন প্রতিসাম্যই মহাবিশ্বে ভরশূন্য বস্তুকে ভর দান করে।

১৯৬০ সালে হিগস এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করেন। হিগস সেখানে একাডেমিক জার্নাল রক্ষণাবেক্ষণের অতিরিক্ত দায়িত্ব পান। ১৯৬১ সালের বসন্তকালে হিগস ফিজিক্যাল রিভিউ লেটারস জার্নালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত পদার্থবিদ ইওশিরো নামবুর অতি পরিবাহী তত্ত্ব (super conductivity) দিয়ে মৌলিক কণার ভর পরিমাপ সংশ্লিষ্ট গবেষণাপত্র দেখতে পান। এই গবেষণাপত্রই হিগসের গবেষণার মূল বীজমন্ত্র। সাধারণ পরিবাহক; যেমন—তামার তার ও অতিপরিবাহকের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। অতিপরিবাহককে ১৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে ফেলে ঠাণ্ডা করলে তার বিদ্যুৎ রোধের ক্ষমতা লোপ পায়। এই ধর্মের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেন যে অতি নিম্ন তাপমাত্রায় অতিপরিবাহক পদার্থের মধ্যে ইলেকট্রন কণা জোড়ায় অবস্থান করে। এই অবস্থায় অতিপরিবাহক পদার্থে কোনো ল্যাটিস (lattice) নেই বলে মনে হয়। এই অবস্থায় পদার্থ অধিফ্লুয়িডের (superfluid) মতো আচরণ করে। এই আচরণের কারণে শক্তির ক্ষয় না করে পদার্থ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারে। অতিপরিবাহকের মধ্যে রোধের ক্ষমতা লোপ পাওয়াকে পদার্থবিজ্ঞানীরা বলেন ভগ্ন প্রতিসাম্য। নামবু তাঁর গবেষণাপত্রে দেখান যে এই ভগ্ন প্রতিসাম্যই মহাবিশ্বে ভরশূন্য বস্তুকে ভর দান করে।

ইওশিরো নামবু তাঁর অতিপরিবাহী তত্ত্বের জন্য ২০০৮ সালে নোবেল পুরস্কার পান। হিগস অতি দ্রুত অনুধাবন করেন যে কণা পদার্থবিজ্ঞান এই ভগ্ন প্রতিসাম্যের ধারণাকে কাজে লাগিয়ে কোনো কণার ভরের কারণ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

১৯৬৪ সালে গ্রীষ্মকালে অবকাশযাপন শেষে ফিরে এসে তাঁর এক ছাত্র লক্ষ করে যে তাঁর ডেস্কে রয়েছে একটি নোট, যাতে লেখা রয়েছে ‘This summer I have discovered something that is totally useless.’ এর নিচে পিটার হিগসের স্বাক্ষর। ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে হিগস ফিজিকস লেটার জার্নালে ৭৯ লাইনের একটি গবেষণাপত্রে ভগ্ন প্রতিসাম্যের বিষয়টি গাণিতিকভাবে প্রমাণ করেন। এভাবেই তাত্ত্বিকভাবে হিগস বোসন ও হিগস ক্ষেত্রের (Higgs field) জন্ম হয়। এই বোসনের সঙ্গে ফার্মিয়ন কণার পার্থক্য হচ্ছে ঘূর্ণন মানের। যেমন—ইলেকট্রনের ঘূর্ণন মান ১/২, ফোটন কণার ঘূর্ণন মান ১ এবং হিগস বোসন কণার ঘূর্ণন মান শূন্য।

এই গবেষণাপত্র প্রকাশের প্রায় অর্ধশতাব্দী পর ৪ জুলাই ২০১২ সালে সার্নের বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেন যে তাঁরা পৃথিবীর শক্তিশালী ত্বরকযন্ত্র বৃহৎ হেড্রন কলাইডারে এক নতুন কণার সন্ধান পেয়েছেন, যার সঙ্গে পিটার হিগসের ‘ঁংবষবংং’ ধারণার মিল রয়েছে। সার্নের মহাপরিচালক রল্ফ ডিটার হিউয়ার ঘোষণা দেন যে ‘ we have now found the last missing cornerstone of the standard model.’ হিউয়ার আরো জানালেন যে হিগস বোসন কণার ভর ১২৫ বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের কাছাকাছি, যা প্রোটনের ভরের প্রায় ১৩৩ গুণ। সার্ন দুটি পরীক্ষা দ্বারা হিগস কণাকে শনাক্ত করে। পরিসংখ্যানগত দিক থেকে তাঁদের প্রাপ্ত ফলাফল অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। কয়েক বছর আগে রয়াল ইনস্টিটিউশনে প্রদত্ত বক্তৃতায় (যেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম) হিগস বলেছিলেন যে সম্ভবত আমার জীবদ্দশায় এই কণার সন্ধান মিলবে না। কারণ এর জন্য প্রয়োজন অত্যন্ত শক্তিশালী ত্বরকযন্ত্র, যার অর্থায়নে রাজনৈতিক ইচ্ছার অভাব রয়েছে।

কণা পদার্থবিজ্ঞানে হিগস বোসন আবিষ্কার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই কণার আবিষ্কার প্রমাণ করে হিগসের ক্ষেত্রের অস্তিত্ব। এই ক্ষেত্র ব্যাখ্যা করে ভগ্ন প্রতিসাম্যের কলাকৌশল, যা থেকে পাওয়া যায় কোনো কণার ভর। সার্নের সামনে দাঁড়িয়ে সার্নের একদল বিজ্ঞানীকে (আমাদের গাইড) প্রশ্ন করেছিলাম, ‘হিগস বোসন কি কণা, না ক্ষেত্র?’ উত্তরে হিগস বললেন, ‘হিগস ক্ষেত্রকে যখন ঝাঁকুনি দেওয়া হয়, তখন তা থেকে বেরিয়ে আসে হিগস বোসন কণা।’ পিটার হিগস আজ আর আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তাঁর গাণিতিক ভাবনা কণা পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় বলিষ্ঠ অবদান রেখে চলেছে।

লেখক : অধ্যাপক এবং বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিষয়ক উপদেষ্টা, যুক্তরাজ্য

আমেরিকার পারস্পরিক শুল্ক এবং বাংলাদেশ

- আব্দুল বায়েস

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় বসা মানে যেন পৃথিবীতে ভূমিকম্প অনুভূত হওয়া। এরই মধ্যে তাঁর কিছু পদক্ষেপ বিশ্বব্যাপী, এমনকি খোদ আমেরিকায়ও নিন্দিত হয়েছে। তবে ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ প্রতিপাদ্যের প্রবর্তক ডোনাল্ড ট্রাম্পের এ নিয়ে মাথাব্যথা নেই। তাঁর আগ্রাসী মনোভাবের ইঙ্গিত আগেরবার প্রেসিডেন্ট থাকাকালে আঁচ করা গিয়েছিল।

দুই

আন্তর্জাতিক পণ্য প্রবাহে কোনো একটি দেশ কর্তৃক শুল্ক আরোপ (আমদানি কর) কিভাবে আরোপকারী দেশের অর্থনীতির ওপর প্রভাব ফেলে, তা অর্থশাস্ত্রে সুন্দরভাবে বিধৃত আছে। প্রথমত, শুল্ক বসালে বা বৃদ্ধি করলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। বস্তুত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশসহ অনেক দেশ শুল্কপ্রাচীর সৃষ্টি করে। অন্যভাবেও রাজস্ব আদায় করা যায়, তবে তা রাজনৈতিক লাভালাভে সুবিধাজনক নয় বলে এই ব্যবস্থা। দ্বিতীয়ত, শুল্কের ফলে দেশীয় শিল্প সুরক্ষা পায়।

তিন

তবে ট্রাম্প বলছেন, যেসব দেশের ওপর তিনি শুল্ক বাড়িয়ে দিলেন, সেসব দেশ আমেরিকায় উৎপাদিত পণ্য যত কেনে, তার চেয়ে তারা আমেরিকায় তাদের পণ্য বেশি বিক্রি করে অর্থাৎ আমেরিকার সঙ্গে এই প্রতিটি দেশ বাণিজ্য উদ্বৃত্ত উপভোগ করছে। দেশগুলো আমেরিকার পণ্যের ওপর অনেক বেশি হারে শুল্ক আরোপ করে ওই সব দেশে আমেরিকার পণ্যপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত করছে। অথচ আমেরিকার শুল্কের হার কম বিধায় অবাধে তাদের পণ্য আমেরিকায় ঢুকে আমেরিকার জন্য বাণিজ্য ঘাটতি সৃষ্টি করছে। এবং তা বছরের পর বছর, এমনকি যুগের পর যুগ। কাঁহাতক এই বৈষম্য! সুতরাং ‘দেখিয়া শুনিয়া খেপিয়া গিয়া’ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শুল্ক-বোমাটি ফাটালেন এবং বলতে হয় হাটে হাঁড়িও ভাঙলেন।

চার

বিভিন্ন দেশের পণ্যের ওপর ‘রিসিপ্রোকাল ট্যারিফ’ বা পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছেন। আগে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে শুল্ক ছিল ১৫ শতাংশ, এর বিপরীতে বুধবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ৩৭ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছেন। ২০২৪ সালে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল আনুমানিক ১০.৬ বিলিয়ন ডলার। গত বছর যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২.২ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে বাংলাদেশে আর বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানি হয়েছে প্রায় সাড়ে আট বিলিয়ন ডলারের মতো। ধারণা করা যায়, বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের যেসব পণ্য রপ্তানি হয়, তার মধ্যে রয়েছে কৃষিপণ্য (খাদ্যশস্য, বীজ, সয়াবিন, তুলা, গম ও ভুট্টা), যন্ত্রপাতি, লোহা ও ইস্পাত পণ্য। আর বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি পণ্যের মধ্যে আছে তৈরি পোশাক, জুতা, টেক্সটাইল সামগ্রী, কৃষিপণ্য ইত্যাদি।

তবে কেবল বাংলাদেশই আঘাতপ্রাপ্ত নয় নয়া শুল্ক ব্যবস্থায়। এ ছাড়া ট্রাম্প প্রশাসন নতুন শুল্ক পরিকল্পনায় এশিয়ার দেশগুলোর পণ্য আমদানিতে যুক্তরাষ্ট্র সর্বনিম্ন ১০ থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৪৮ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করেছে। যেমন—চীন ৩৪ শতাংশ, ভিয়েতনাম ৪৬ শতাংশ, তাইওয়ান ৩২ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়া ৩২ শতাংশ, জাপান ২৪ শতাংশ, দক্ষিণ কোরিয়া ২৫ শতাংশ, থাইল্যান্ড ৩৬ শতাংশ, মালয়েশিয়া ২৪ শতাংশ, কম্বোডিয়া ৪৯ শতাংশ, বাংলাদেশ ৩৭ শতাংশ, ভারত ২৬ শতাংশ, পাকিস্তান ২৯ শতাংশ, সিঙ্গাপুর ১০ শতাংশ, নেপাল ১০ শতাংশ, ফিলিপাইন ১৭ শতাংশ, শ্রীলঙ্কা ৪৪ শতাংশ, মায়ানমার ৪৪ শতাংশ, লাওস ৪৮ শতাংশ। মনে রাখা দরকার, আমেরিকার সঙ্গে উল্লেখিত দেশগুলোর বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বিদ্যমান।

তবে কেবল বাংলাদেশই আঘাতপ্রাপ্ত নয় নয়া শুল্ক ব্যবস্থায়। এ ছাড়া ট্রাম্প প্রশাসন নতুন শুল্ক পরিকল্পনায় এশিয়ার দেশগুলোর পণ্য আমদানিতে যুক্তরাষ্ট্র সর্বনিম্ন ১০ থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৪৮ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করেছে। যেমন—চীন ৩৪ শতাংশ, ভিয়েতনাম ৪৬ শতাংশ, তাইওয়ান ৩২ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়া ৩২ শতাংশ, জাপান ২৪ শতাংশ, দক্ষিণ কোরিয়া ২৫ শতাংশ, থাইল্যান্ড ৩৬ শতাংশ, মালয়েশিয়া ২৪ শতাংশ, কম্বোডিয়া ৪৯ শতাংশ, বাংলাদেশ ৩৭ শতাংশ, ভারত ২৬ শতাংশ, পাকিস্তান ২৯ শতাংশ, সিঙ্গাপুর ১০ শতাংশ, নেপাল ১০ শতাংশ, ফিলিপাইন ১৭ শতাংশ, শ্রীলঙ্কা ৪৪ শতাংশ, মায়ানমার ৪৪ শতাংশ, লাওস ৪৮ শতাংশ। মনে রাখা দরকার, আমেরিকার সঙ্গে উল্লেখিত দেশগুলোর বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বিদ্যমান।

জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম শুল্ক আরোপ করা হয়েছে ভারতের ওপর, যার পরিমাণ ২৬ শতাংশ। এ ছাড়া বাংলাদেশের চেয়ে পাকিস্তান ও তুরস্কের ওপর শুল্কের হার কম বলে মনে হয়। আর এই কম শুল্কের ফায়দা নিয়ে বাংলাদেশকে হটিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাকের বাজার ধরতে চায় কম শুল্কের দেশগুলো। এর মধ্যে অন্যতম দেশ নাকি ভারত—এমন অভিযোগ করছে অনেকে। তবে মনে রাখা দরকার যে ভারত, পাকিস্তান ও তুরস্কের ওপর আগেই শুল্কের হার অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল বলে সম্ভবত এবার কম।

পাঁচ

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের রিসিপ্রোকাল ট্যারিফ বা পাল্টা শুল্ক আরোপ করার প্রভাব নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিস্তর মূল্যায়ন প্রকাশিত হচ্ছে। কেউ বলছে ইতিবাচক দিকের কথা, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন পাল্টাপাল্টি শুল্ককাঠামো বাণিজ্য অংশীদারদের মধ্যে একটি ন্যায্য প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরির লক্ষ্যে করা হয়েছে। এটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদি সুযোগ তৈরি করবে। বিশেষ করে ভারতীয় অর্থনীতিবিদ কেউ কেউ ভাবেন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় টেক্সটাইল ও পোশাক রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

তবে পর্যবেক্ষণের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মার্কিন ভোক্তাদের প্রতিক্রিয়া। তাদের মনোভাব ও ভোগের আচরণ স্বল্পমেয়াদি রপ্তানিপ্রবণতা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সম্পূর্ণভাবে শুল্ক কার্যকর করা হলে খুচরা পর্যায়ে কিছু অস্থিরতা দেখা যেতে পারে, যা প্রত্যাশিত। প্রতিটি দেশ যেভাবে এর প্রতিশোধ নেবে এবং প্রতিক্রিয়া জানাবে, তা-ও বাণিজ্য গতিশীলতার পরবর্তী পর্যায়কে প্রভাবিত করবে বলে বলছেন কেউ কেউ।

এ ছাড়া পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে মার্কিন ভোক্তারা এমনিতেই কিনবে কম; এর জেরে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে শুল্কের হিসাবে ফাঁকি আছে। যেমন একটি সূত্র বলছে, বাংলাদেশ থেকে কোনো একটি শার্ট আগে ১০ ডলার দিয়ে ক্রয় করত মার্কিন ক্রেতারা। সেটি ক্রয়মূল্য কম দেখিয়ে শুল্কের ভারসাম্য সমন্বয় করবে। অথবা আগের ১০ ডলারের শার্টে শুল্ক দুই ডলার আসত। বর্তমানে আসবে চার ডলার। আগের চেয়ে দুই ডলার বেশি। ফলে শার্টের দাম ১২ ডলার করে সমন্বয় করবে। এর কারণ শুল্ক আরোপ করা হয় বন্দরে আমদানির সময়ের ক্রয়মূল্যের ওপর, বাজারমূল্যের ওপর নয়। আরেকটি সুবিধা হলো, বাংলাদেশ মূলত মধ্যম ও কম দামের পণ্য রপ্তানি করে। এসব পণ্যের দাম যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ২০ থেকে ৬০ ডলারের মধ্যে। অন্যদিকে ভিয়েতনাম, চীন বা এমনকি ভারত এখন উচ্চমূল্যের পোশাক রপ্তানি করছে। ফলে তারা যতটা আক্রান্ত হবে, বাংলাদেশ ততটা হবে না বলেই ধরে নেওয়া যায়।

ছয়

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রাম্পের এই পাল্টা শুল্ক বিশ্বকে বাণিজ্যযুদ্ধের দিকেও ঠেলে দিতে পারে। এই শুল্ক যুক্তরাষ্ট্রের বাজারেও মন্দা পরিস্থিতি তৈরি করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে একাধিক বিশেষজ্ঞ ও বাজার সমীক্ষা সংস্থা। এরই মধ্যে তার লক্ষণ দেখা গেছে। ট্রাম্প যখনই শুল্ক নিয়ে কিছু বলেছেন বা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন, তাত্ক্ষণিকভাবে মার্কিন শেয়ারবাজারে তার প্রভাব পড়ছে, সোনার দামের ওপর ঊর্ধ্বমুখী এবং ডলারের দামের ওপর নিম্নমুখী প্রভাবের কথা আগেই বলা হয়েছে।

তার পরও আমরা মনে করি, বাংলাদেশের উচিত হবে মার্কিন পণ্যের ওপর প্রচলিত শুল্কের হার ৭৪ থেকে কমিয়ে ৩০ শতাংশে নামিয়ে আনা এবং আলোচনার বা দর-কষাকষির ক্ষেত্র তৈরি করা। এর ফলে বাংলাদেশি পণ্যে মার্কিন শুল্ক হবে ১৫ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমাদের আমদানি এবং বাংলাদেশ থেকে সেখানে রপ্তানি যোগ-বিয়োগ এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার দিকে তাকালে দেখা যাবে, এই প্রক্রিয়ায় আমরা লাভবান হব। এমনটি মনে করছে অনেকেই।

সাত

আমেরিকা ফার্স্ট বা জাতীয়তাবাদী স্লোগানের ওপর ভর করে পাল্টা শুল্ক বসানো আমেরিকাকে হয়তো স্বল্পকালীন স্বস্তি দেবে। এমনও হতে পারে যে অতি উৎসাহী ট্রাম্প সমর্থক তাঁকে গাধার পিঠে উল্টো বসিয়ে আনন্দ উপভোগ করবেন এবং পরবর্তী সময়ে হাসাহাসি হবে এ নিয়ে। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে তা আমেরিকা কিংবা বিশ্ব কারো জন্যই কল্যাণকর নয়। পৃথিবীর সব দেশের উচিত হবে তাদের শুল্কের কাঠামো যৌক্তিক করা। বাংলাদেশ যেসব পণ্য রপ্তানি করে, তা কম মূল্য সংযোজক এবং এর চাহিদা স্থিতিস্থাপকতাও অপেক্ষাকৃত কম। সুতরাং ২০ ডলারের শার্ট খুচরা বাজারে ২৩ ডলার হলে আমেরিকার নিম্নবিত্ত শ্রেণি ‘পালাই পালাই’ বলবে তেমনটি নয়, আবার ভারত, চীন কিংবা ভিয়েতনাম মূলত উচ্চমূল্য সংযোজিত পণ্য (হাই ভ্যালু প্রডাক্ট) রপ্তানি করে বিধায় বাংলাদেশের বাজার হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা কম বলে মনে হয়। আখেরে নিজের দ্রব্য প্রতিযোগী করার বিকল্প নেই—‘সেই দিন নাইরে নাতি গাবুতগুবুত খাতি।’

লেখক : অর্থনীতিবিদ, সাবেক উপাচার্য

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ষষ্ঠ বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলন ও ইউনূস-মোদি বৈঠক

- ড. সুজিত কুমার দত্ত

গত ৩ ও ৪ এপ্রিল ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বিমসটেক (বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টিসেক্টরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন) শীর্ষ সম্মেলন দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এই সম্মেলনে বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, নেপাল, ভুটান ও শ্রীলঙ্কার নেতারা অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ করে সম্মেলনের পার্শ্বক্রমে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যকার বৈঠক আঞ্চলিক কূটনীতিতে নতুন সমীকরণ সৃষ্টি করেছে। সম্মেলনে সদস্য দেশগুলো বাণিজ্য ও পরিবহন সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত প্রচেষ্টার ওপর জোর দেয়।

ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে অনুষ্ঠিত আধাঘণ্টার দ্বিপক্ষীয় বৈঠকটি আঞ্চলিক কূটনীতির প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই বৈঠকটি এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হলো, যখন ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বেশ টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পর থেকে দুই দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক যোগাযোগ অনেকটাই সীমিত হয়ে পড়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে ইউনূস-মোদি বৈঠকটি নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে এবং আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। বৈঠকের পর বাংলাদেশের প্রেস সচিবের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দুই সরকারপ্রধানের মধ্যে পারস্পারিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ। এ ছাড়া সীমান্ত হত্যা, তিস্তা নদীর পানিবণ্টনসহ অন্যান্য দ্বিপক্ষীয় ইস্যু নিয়েও আলোচনা হয়েছে। প্রেস সচিবের মতে, বৈঠকটি অত্যন্ত গঠনমূলক ও ফলপ্রসূ ছিল এবং দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

ইউনূস-মোদি বৈঠকের ফলাফল এবং এর প্রভাব আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির ওপর এই বৈঠকের প্রভাব পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বৈঠকে হাসিনার প্রত্যর্পণের বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এই বিষয়টি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অত্যন্ত সংবেদনশীল। সীমান্ত হত্যা ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি দুই দেশের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা হওয়ায় সীমান্ত হত্যা বন্ধে এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নয়নে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে এই বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। তিস্তা নদীর পানিবণ্টন দুই দেশের মধ্যে একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা হওয়ায় সমস্যা সমাধানে নতুন করে আলোচনার পথ খুলেছে। তবে এই বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সমাধান না হলে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে।

ইউনূস-মোদি বৈঠকের ফলাফল এবং এর প্রভাব আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির ওপর এই বৈঠকের প্রভাব পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বৈঠকে হাসিনার প্রত্যর্পণের বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এই বিষয়টি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অত্যন্ত সংবেদনশীল। সীমান্ত হত্যা ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি দুই দেশের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা হওয়ায় সীমান্ত হত্যা বন্ধে এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নয়নে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে এই বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। তিস্তা নদীর পানিবণ্টন দুই দেশের মধ্যে একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা হওয়ায় সমস্যা সমাধানে নতুন করে আলোচনার পথ খুলেছে। তবে এই বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সমাধান না হলে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে।

বিমসটেক আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ ফোরাম। এই শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে ইউনূস-মোদি বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ায় এই ফোরামের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিমসটেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ইউনূস-মোদি বৈঠকের ফলাফল এবং এর প্রভাব আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে। এই বৈঠকের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে পুনরায় কূটনৈতিক যোগাযোগের পথ খুলেছে এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন করে আলোচনার সুযোগ তৈরি হয়েছে। তবে এই আলোচনার ফলাফল নির্ভর করবে দুই দেশের সরকারপ্রধানদের সদিচ্ছার ওপর। আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের স্বার্থে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

বিমসটেক সদস্য দেশগুলো বাণিজ্য, পরিবহন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। বাংলাদেশের চেয়ারম্যানশিপে এই উদ্যোগগুলো বাস্তবায়নে নতুন গতি আসবে বলে আশা করা যায়। তবে মায়ানমারের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও অন্যান্য দ্বিপক্ষীয় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করাও জরুরি। ড. ইউনূস ও নরেন্দ্র মোদির বৈঠক দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। মায়ানমারের ভূমিকম্প ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে বিমসটেক সদস্য দেশগুলো উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার পথে এগিয়ে যেতে পারে।

লেখক : অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

datta.ir@cu.ac.bd

ড. ইউনূসের আরো স্থায়িত্বের প্রশ্নে কিছু কথা

- গাজীউল হাসান খান

আজকাল কোনো রাজনৈতিক কথা বলা কিংবা লেখার ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা সংকট দেখা দিয়েছে বলে মনে হয়। কোনো ব্যাপারে বক্তা কিংবা লেখকের নিজস্ব মতামত প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই একটি পক্ষ নির্ধারণের প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ বক্তা বা লেখক রাজনীতিগতভাবে কোন পক্ষের লোক, সেটি নির্ধারণের একটি প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এটি আমাদের পারস্পরিক সমঝোতা কিংবা বৃহত্তরভাবে বোঝাপড়ার অভাবেও হতে পারে।

আওয়ামী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দেড় দশক ধরে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আন্দোলন-সংগ্রাম করে গেছে, তাদের মধ্যে বর্তমানে একটি সুস্পষ্ট মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এই মতবিরোধ দেশের কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র মেরামত বা প্রয়োজনীয় সংস্কারকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খাচ্ছে। এর মূল লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে আগামী জাতীয় নির্বাচন। দুই দিন আগে হোক আর পরেই হোক, গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে দেশ পরিচালনার জন্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের কোনো বিকল্প পথ নেই।

নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ক্ষমতায় এসে যদি সব কিছু অর্থাৎ গণবিরোধী সব আইনকানুন বদলে ফেলতে পারতেন, তাহলে বিগত বছরগুলোতে এ দেশে ফ্যাসিবাদী শাসন, দুর্নীতি এবং সম্পদ পাচারসহ একটি জাতি বিধ্বংসকারী অবস্থার সৃষ্টি হতো না।

অর্থ-বিত্ত কিংবা সম্পদের মালিকরাই রাজনীতি করবেন, আর কেউ নয়—সেটি আর চলতে দেওয়া যেতে পারে না। আজ যাঁরা দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে রয়েছেন, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে তাঁদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং একটি বৃহত্তর সমঝোতার মাধ্যমে দেশের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এগিয়ে যেতে হবে। মতবিরোধ, দ্বন্দ্ব কিংবা সংঘাত কোনো সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। সে জন্য বিভিন্ন সংকট নিরসনে এখনই বিভিন্ন দল ও নেতার মধ্যে ঘন ঘন অন্তর্দলীয় আলোচনা শুরু করতে হবে এবং গড়ে তুলতে হবে একটি সর্বদলীয় ঐক্য ও সমঝোতা। ফ্যাসিবাদ-পরবর্তী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যদি একটি ন্যূনতম ঐক্য, সমঝোতা ও সংহতি গড়ে না ওঠে, তাহলে বৈদেশিক শক্তি, যারা আমাদের পদানত করে শোষণ করতে চায়, তারা আবার অবাধে আমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ইন্ধন জোগাতেই থাকবে। সে কারণেই দেশের অত্যাবশ্যকীয় সংস্কার এবং ভবিষ্যৎ নির্বাচন নিয়ে দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য ও সমঝোতা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। তা না করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান চলমান বিভেদ ও অনৈক্যকে আরো ব্যাপক এবং আত্মঘাতী করে তুলবে। এ দেশে রাজনীতি করতে হলে সবাইকে নিয়েই করতে হবে। কাউকে বাদ দেওয়া যাবে না। সুতরাং সে জাতি গঠনমূলক এবং জাতীয় স্বার্থের রাজনীতিতে সবাইকে ‘একদলীয় রাজনীতির মনোভাব’ দূর করতে হবে।

অর্থ-বিত্ত কিংবা সম্পদের মালিকরাই রাজনীতি করবেন, আর কেউ নয়—সেটি আর চলতে দেওয়া যেতে পারে না। আজ যাঁরা দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে রয়েছেন, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে তাঁদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং একটি বৃহত্তর সমঝোতার মাধ্যমে দেশের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এগিয়ে যেতে হবে। মতবিরোধ, দ্বন্দ্ব কিংবা সংঘাত কোনো সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। সে জন্য বিভিন্ন সংকট নিরসনে এখনই বিভিন্ন দল ও নেতার মধ্যে ঘন ঘন অন্তর্দলীয় আলোচনা শুরু করতে হবে এবং গড়ে তুলতে হবে একটি সর্বদলীয় ঐক্য ও সমঝোতা। ফ্যাসিবাদ-পরবর্তী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যদি একটি ন্যূনতম ঐক্য, সমঝোতা ও সংহতি গড়ে না ওঠে, তাহলে বৈদেশিক শক্তি, যারা আমাদের পদানত করে শোষণ করতে চায়, তারা আবার অবাধে আমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ইন্ধন জোগাতেই থাকবে। সে কারণেই দেশের অত্যাবশ্যকীয় সংস্কার এবং ভবিষ্যৎ নির্বাচন নিয়ে দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য ও সমঝোতা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। তা না করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান চলমান বিভেদ ও অনৈক্যকে আরো ব্যাপক এবং আত্মঘাতী করে তুলবে। এ দেশে রাজনীতি করতে হলে সবাইকে নিয়েই করতে হবে। কাউকে বাদ দেওয়া যাবে না। সুতরাং সে জাতি গঠনমূলক এবং জাতীয় স্বার্থের রাজনীতিতে সবাইকে ‘একদলীয় রাজনীতির মনোভাব’ দূর করতে হবে।

ওপরে উল্লিখিত বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে স্বদেশ থেকে পাঁচ হাজার মাইল দূরে অবস্থানরত বিএনপি নেতা তারেক রহমান বহুদিন ধরে অনেক গঠনমূলক কথাবার্তা বলেছেন। অনেকে সেগুলোকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছে আবার কেউ কেউ বিভিন্ন ব্যক্তিস্বার্থ বা নেতৃত্বের টোপ হিসেবেও উল্লেখ করেছে। কিন্তু এই বিষয়টিকে গঠনমূলকভাবে জাতীয় স্বার্থের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করাই অত্যন্ত সমীচীন হবে বলে আমি মনে করি। আমি একজন সাংবাদিক, লেখক ও কলামিস্ট। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমি আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে একটি কথাই বলতে চাই—সব দল একসঙ্গে ক্ষমতায় যায় না। তবে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে দেশের ছোট-বড় সব দল একসঙ্গে কাজ করতে পারে। তাহলেই রাজনীতির ক্ষেত্রে সাফল্য আসে। দেশ ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যায়। ফিরে আসি তারেক রহমানের সাম্প্রতিক বক্তব্যে। তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে বলেছেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে তিনি একটি সর্বদলীয় সরকার (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য) গঠন করতে চান, যাতে শুরুতেই জাতীয় ঐক্য ও স্বার্থ বিনষ্ট না হয়। উপরন্তু আগামী নির্বাচনে তারেক রহমান নবগঠিত নাগরিক পার্টির সঙ্গে একটি জোট গঠনেরও বাসনা প্রকাশ করেছেন।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অনেক রাজনৈতিক প্রস্তাব আসা শুরু হয়েছে। এতে বিরোধিতা থাকবে না এমন নয়। জাতীয় স্বার্থে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ কিংবা কর্মসূচির গঠনমূলক সমালোচনা থাকতেই পারে। কেউ না কেউ সরকারি পদক্ষেপ বা কর্মসূচির বিকল্প লাভজনক পথও দেখাতে পারে। এতে জাতীয় স্বার্থে ঐক্য, সংহতি কিংবা সমঝোতা বিনষ্ট হবে না। তা ছাড়া নবগঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টির কয়েকজন নেতা নির্বাচনের পর দেশে রাজনীতির কিংবা রাষ্ট্রব্যবস্থার এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে সফল উত্তরণের জন্য অর্থাৎ মধ্যবর্তী সময়ের জন্য একটি ‘ট্রানজিশনাল সরকার’ গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন। গভীরে তলিয়ে দেখতে গেলে সে প্রস্তাব তারেক রহমানের প্রস্তাব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কোনো মতবিরোধ আছে বলে মনে হয় না। মতবিরোধ যা-ই আছে, তা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি সমঝোতায় পৌঁছা অসম্ভব নয়। তা ছাড়া অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠার সূচনায় রাষ্ট্র মেরামতের প্রশ্নে তারেক রহমান তাঁর একটি সংস্কার প্রস্তাব সংবলিত ৩১ দফা ঘোষণা করেছিলেন, যার মধ্যে বিবেচনা করার মতো যথেষ্ট বিষয়বস্তু রয়েছে। সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। যত দিন কোনো জাতি বা রাষ্ট্র থাকবে, তত দিনই এই প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। তবে কথা হচ্ছে, অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী শাসনের ফলে বর্তমানে রাষ্ট্র মেরামত বা জরুরি সংস্কারের যে বিষয়গুলো রয়েছে, সেগুলোকে তো অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করতেই হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। এটি বিবেচনা করার সময় যাঁদের হাতে নেই, তাঁরা দীর্ঘ ১৮ বছর কোথায় ছিলেন?

দেশের আপামর জনগণ রাষ্ট্রক্ষমতায় যোগ্য নেতৃত্বের অবস্থান কামনা করে। সে কারণেই অনেকে মনে করে, রাষ্ট্রক্ষমতায় অধ্যাপক ইউনূসের আরো কিছুটা সময় থাকা আবশ্যক। তাহলে দেশ ও জাতি একটি কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারবে। এটি কোনো অযৌক্তিক দাবি বা আকাঙ্ক্ষা নয়। কারণ ড. ইউনূস আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তি, যাঁর প্রতি দেশের জনগণ এবং প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক মহলের আস্থা রয়েছে। অন্যরা এই মুহূর্তে ক্ষমতায় আসীন হলে পতিত ফ্যাসিবাদীদের দোসর এবং আধিপত্যবাদী আন্তর্জাতিক মহলের চাপ নেওয়ার মতো শক্তি দেখাতে সক্ষম না-ও হতে পারে। এই কথাটি কি সার্বিকভাবে অস্বীকার করা যায়? যায় না। সুতরাং যাঁরা ড. ইউসূসের প্রতি আস্থা দেখাচ্ছেন, তাঁদের অপরাধটা কী? একাত্তর-পরবর্তী দেশীয় রাজনীতিতে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়া ছাড়া কেউ তো তেমনভাবে কোনো আশার আলো দেখাতে পারেননি। এ ক্ষেত্রে বিএনপির কেউ কেউ যদি মনে করেন, তাঁরা অনেকেই শহীদ জিয়া কিংবা খালেদা জিয়ার মতো পরীক্ষিত নেতা হয়ে গেছেন, তাহলে সেটি হবে একটি দিবাস্বপ্নের মতো। তাঁদের প্রতি জনগণের তেমন আস্থা থাকলে তো বহু আগেই শেখ হাসিনার পতন ঘটত। সুতরাং সমালোচকের মুখে কথা তুলে না দিয়ে বাস্তববাদী হওয়া অনেক বুদ্ধিমানের কাজ। এ ক্ষেত্রে যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে দিব্যদৃষ্টি ও বাস্তববাদিতা। একটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল টিমকে মাঠে নামিয়ে খেলায় হেরে যাওয়ার চেয়ে বাছাইকৃত শক্তিশালী একটি টিমকে মাঠে নামিয়ে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেওয়াই প্রকৃত ক্রীড়ামোদীদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে দেশপ্রেমিক জনগণের লক্ষ্যও একটিই। বাংলাদেশকে জেতাতে হবে। সব ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করতে হবে। শত্রুর সব অপকৌশল ঠেকাতে হবে। দেশের অভাবনীয় উন্নয়ন সাধন করতে হবে। বিনিয়োগ, বাণিজ্য ও সমৃদ্ধির গতি বেগবান করতে হবে। তরুণদের দিয়ে সেটি সম্ভব। জরাগ্রস্ত বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাদের দিয়ে সেটি কতটুকু অর্জিত হতে পারে? এ কথা দেশপ্রেমিক জনগণ যতটা ভাবে, ক্ষমতালোভী দলীয় নেতাদের অনেকে মনকে সেটি বোঝাতে পারেন না।

এসব কারণে তরুণ নেতা তারেক রহমান চান জাতীয় ভিত্তিতে একটি বৃহত্তর ঐক্য, যা তাঁকে এবং দেশের তরুণ নেতৃত্বকে একটি বলিষ্ঠ নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করবে। লুকোছাপার কিছু নেই। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অনেকেই চায় অতি প্রয়োজনীয় বা আবশ্যকীয় সংস্কারগুলো সম্পন্ন করে অধ্যাপক ইউনূসের উল্লিখিত সময়ের মধ্যে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেওয়া হোক। তা থেকে বাছাইকৃত তরুণ নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে (দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কিংবা প্রাপ্ত ভোটের হিসাবে) একটি মধ্যবর্তী কিংবা Transitional Governmentগঠন করা হোক, যার নেতৃত্বে থাকবেন ড. ইউনূস। তাঁকে যেকোনো একটি আসন খালি করে পাস করিয়ে আনা সম্ভব হবে। তা ছাড়া সেই সরকারের নেতৃত্বে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকবেন তরুণ নেতা তারেক রহমান। তাঁকে রাষ্ট্র পরিচালনায় সাহায্য করবেন তরুণ নেতারা, যাঁদের দিনে দিনে যোগ্য রাজনীতিক ও নেতা হিসেবে গড়ে (প্রশিক্ষিত) তোলা যাবে। জামায়াতে ইসলামী কিংবা অন্যদের মধ্যে কেউ ইচ্ছা করলে বিরোধী দলের আসন অলংকৃত করতেও বাধা থাকবে না। দেশের বৃহত্তর বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী মহলের একটি বিশাল অংশের ভবিষ্যৎ নির্বাচন ও সরকার গঠন নিয়ে চিন্তা-চেতনা এমনই। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষককুল কিংবা শহর-নগরে কর্মরত শ্রমজীবী মানুষের ধ্যান-ধারণাও এখন এভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে। এগুলো আমার কোনো ব্যক্তিগত অভিলাষ নয়।

লেখক, সাংবাদিক কিংবা বিশেষ করে কলাম লেখকরা যা শোনেন, যা দেখেন, সেটি নিয়েই লিখে থাকেন। এতে কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। এর পেছনে দেশপ্রেম বা দেশের বৃহত্তর স্বার্থ ছাড়া আর যা-ই থাক, কোনো চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র নেই। দেশের সাধারণ মানুষ অনেক কিছুই রাজনীতিকদের চেয়ে আগে ভেবে থাকে। তারা দেশের স্বার্থ, উন্নতি ও সমৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই চায় না। অন্যদিকে দেশের চিন্তাশীল মানুষ ও বুদ্ধিজীবীরা চান দেশের আর্থ-রাজনৈতিক সমৃদ্ধি ও মুক্তি। আধিপত্য কিংবা সম্প্রসারণবাদীদের প্রভাব কিংবা নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি দেশ, যেখানে থাকবে মানুষের গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার। এবং ঘটবে অর্থনৈতিক মুক্তি কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ ও ছাত্র-জনতার।

লেখক : বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক

gaziulhkhan@gmail.com