মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদারদের বর্বর নির্যাতনের শিকার হয়ে জন্ম নেওয়া কয়েক হাজার যুদ্ধশিশু এখন কোথায়, তা জানে না কেউ। এ-সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তও নেই সরকারি-বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে। যুদ্ধশিশুর প্রকৃত সংখ্যা কত, তাও জানে না কেউ। কানাডার ইউনিসেফ কমিটির তখনকার নির্বাহী পরিচালক ১৯৭১ সালে অবরুদ্ধ বাংলাদেশে এবং পরে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে বেশ কয়েকবার সফর করে ঢাকায় ইউনিসেফ কর্মকর্তা ও লীগ অব রেড ক্রস সোসাইটিস প্রতিনিধিদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনার পর অটোয়ায় সদর দপ্তরে ফিরে দেওয়া প্রতিবেদনে এ দেশে যুদ্ধশিশুর সংখ্যা ১০ হাজার বলে উল্লেখ করেছিলেন, যদিও এ সংখ্যা তখন সব মহলের সমর্থন পায়নি।

কোন দেশে কেমন আছে যুদ্ধশিশুরা

আজিজুল পারভেজ

বাংলাদেশের যুদ্ধশিশুদের দত্তক নেওয়ার বিষয়ে প্রথম আগ্রহ প্রকাশ করে কানাডা। জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী মাদার তেরেসা ও তাঁর মিশনারিজ অব চ্যারিটির সহকর্মীদের ব্যক্তিগত চেষ্টা এবং বাংলাদেশের শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দুটি কানাডীয় সংগঠন দত্তক গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়। এ সংগঠন দুটির একটি হচ্ছে মন্ট্রিয়লভিত্তিক আন্তর্দেশীয় দত্তকবিষয়ক সংস্থা ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেন এবং অন্যটি টরন্টোভিত্তিক বিশ্বের নির্যাতিত শিশুদের কল্যাণে নিয়োজিত ত্রাণ প্রতিষ্ঠান কুয়ান-ইন ফাউন্ডেশন। পরবর্তী সময়ে আরো কিছু দেশ এ উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়, যার মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন ও অস্ট্রেলিয়া।

জানা যায়, ১৯৭২ সালের ১৯ জুলাই ১৫ যুদ্ধশিশুর প্রথম দলটি বাংলাদেশ থেকে কানাডায় পৌঁছায়। এ তথ্য তখন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। ওই সময় গণমাধ্যমে প্রচারিত মূল বার্তাটি ছিল, এ আন্তবর্ণ দত্তক কর্মসূচি একটি ইতিবাচক উদ্যোগ এবং বহু জাতি-বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত কানাডীয়দের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানানো উচিত। ১৫ যুদ্ধশিশুর প্রথম দলটি কানাডায় যাওয়ার পর বাংলাদেশ থেকে আরো অনেক যুদ্ধশিশুকে দত্তক নেওয়া হয় কানাডাসহ বিভিন্ন দেশে।

সংগীতশিল্পী হিসেবে নরওয়েতে বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন কোহিনুর। এই শিল্পী নিজেই জানিয়েছেন যে তিনি বাংলাদেশের যুদ্ধশিশু। নরওয়েতেই বেড়ে উঠেছেন। ২০১১ সালে তিনি বাংলাদেশ ঘুরে যান। তখন গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, নরওয়েতে শুধু তিনিই নন, এক শর মতো যুদ্ধশিশু বেড়ে উঠেছে, যাদের জন্ম বাংলাদেশে।

কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে গঠিত ‘বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় মহিলা পুনর্বাসন সংস্থা’র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মালেকা খানের একটি লেখার উদ্ধৃতি দিয়ে গবেষক মামুন সিদ্দিকী লিখেছেন, বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় মহিলা পুনর্বাসন সংস্থার তত্ত্বাবধানে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪০ যুদ্ধশিশুকে দেশের ভেতরে ও বাইরে দত্তক দেওয়া হয়েছিল।

গবেষক মুস্তফা চৌধুরী জানান, যুদ্ধশিশুদের নিয়ে করণীয় সম্পর্কে জেনেভার ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল সার্ভিসের (আইএসএস) সহায়তা চেয়েছিল তৎকালীন সরকার। তারা পরামর্শ দিয়েছিল যুদ্ধশিশুদের দত্তক হিসেবে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দিতে। এরপর কানাডা, ডেনমার্ক, সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধশিশুদের পাঠানো হয়েছে। যুদ্ধশিশুদের নিয়ে কাজ করেছে এমন বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেছেন, কিন্তু কী সংখ্যক যুদ্ধশিশু বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো তথ্য কোথাও পাওয়া যায়নি। মুস্তফা চৌধুরী বলেন, বিভিন্ন সংস্থা যুদ্ধশিশুদের আলাদাভাবে চিহ্নিত না করে সবাইকেই ‘পরিত্যক্ত শিশু’ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে।

বাংলাদেশে কোনো তথ্য না থাকা সম্পর্কে মুস্তফা চৌধুরীর বক্তব্য হচ্ছে, দলিলপত্র সংরক্ষণের কোনো নিয়ম না থাকায় এগুলো হয়তো সংরক্ষিত হয়নি।

দেশে দলিলপত্র সংরক্ষণের কোনো আইন নেই। সম্প্রতি সরকার ‘জাতীয় আর্কাইভ আইন-২০১৫’ প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে।

যুদ্ধশিশুদের কোনো পরিসংখ্যান না থাকা প্রসঙ্গে সাবেক পররাষ্ট্রসচিব মোহাম্মদ জমির বলেন, বিষয়টি খুব স্পর্শকার হওয়ায় সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছিল, এ-সংক্রান্ত তথ্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। কার গর্ভজাত সন্তান এটা যেমন প্রকাশ করা যাবে না, তেমনি কোন দেশে, কোন ধর্মে বেড়ে উঠবে সেটাও গোপন রাখার বিষয় ছিল। এ ছাড়া যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে যেখানে কোনো প্রশাসনই ছিল না সেখানে বঙ্গবন্ধু সরকার একসঙ্গে অনেক কাজে ব্যস্ত ছিল। সে কারণেই হয়তো ডকুমেন্ট সংরক্ষণ সম্ভব হয়নি। মোহাম্মদ জমির মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পরিচালক হিসেবে এ-সংক্রান্ত কাজে দায়িত্ব পালন করেন।

যুদ্ধশিশুদের বিষয়টি দেশে কখনোই তেমন আলোচিত হয়নি। তবে মুক্তিযুদ্ধকালীন মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ২০১৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর হবিগঞ্জের সৈয়দ মোহাম্মদ কায়সারকে দেওয়া ফাঁসির রায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এ বিষয়ে একটি নির্দেশনা দিয়েছেন। ট্রাইব্যুনাল রায়ে বলেন, ‘একাত্তরে যেসব নারী ধর্ষিত হয়েছেন এবং যুদ্ধশিশু হিসেবে যাদের জন্ম হয়েছে তারা আমাদের জাতীয় বীর। সমাজ ও রাষ্ট্র আমরা কেউই তাদের প্রতি মনোযোগী হইনি। একাত্তরে নির্যাতিত নারী ও যুদ্ধশিশুদের পুনর্বাসনের জন্য একটি সোশ্যাল সার্ভিস প্যাকেজ চালু করার পরামর্শ দেওয়া হয় রায়ে। এ জন্য মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং প্রথম সারির বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাকে বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধশিশুদের শনাক্ত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতেও বলেন ট্রাইব্যুনাল। কায়সারের বিরুদ্ধে ক্যামেরা ট্রায়ালে সাক্ষ্য দেন হবিগঞ্জের একজন বীরাঙ্গনা ও তাঁর যুদ্ধশিশু।

এদিকে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে ৫১ জনকে বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা ঘোষণা করে সরকারি গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁরা অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধার মতো সরকারি ভাতাসহ অন্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন। তবে যুদ্ধশিশুদের ব্যাপারে এই মন্ত্রণালয়ের এখনো কোনো উদ্যোগ নেই বলে জানা গেছে।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এম এ মান্নান কালের কণ্ঠকে জানান, যুদ্ধশিশুদের পুনর্বাসনের জন্য কোনো নির্দেশনা তাঁর মন্ত্রণালয়ে এসেছে বলে তাঁর জানা নেই। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে কাজ করে। বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে, তাঁরা অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধার মতো সব সুবিধা পাবেন। তাঁদের সন্তানরাও সুযোগ-সুবিধা পাবেন। তাঁদের কোনো যুদ্ধশিশু থাকলে তাঁরাও সুবিধা পাবেন।

যুদ্ধশিশু পুনর্বাসনের উদ্যোগ : বিদেশিরা যাতে যুদ্ধশিশুদের সহজে দত্তক নিতে পারে সে লক্ষ্যে ‘বাংলাদেশ পরিত্যক্ত শিশু (বিশেষ বিধান) আদেশ ১৯৭২’ নামে রাষ্ট্রপতির একটি আদেশ জারি করা হয়েছিল। বাংলাপিডিয়া থেকে জানা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত অনুরোধে প্রথম যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটি যুদ্ধশিশুদের সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দিতে এগিয়ে আসে সেটি হলো জেনেভাভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল সার্ভিসের (আইএসএস) যুক্তরাষ্ট্র শাখা। দুটি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান—বাংলাদেশ সেন্ট্রাল অর্গানাইজেশন ফর উইমেন রিহ্যাবিলিটেশন এবং বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি আইএসএসের সঙ্গে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পর্যায়ের পুরো সময় একত্রে কাজ করেছিল। কানাডার ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেনের (এফএফসি) ফ্রেড ও বনি ক্যাপুচিনো দম্পতির উদ্যোগে সেখানকার বিভিন্ন পরিবারে দত্তক হিসেবে দেওয়ার জন্য ১৫টি যুদ্ধশিশুকে কানাডায় নিয়ে যাওয়া হয় ১৯৭২ সালের ১৯ জুলাই। পুরান ঢাকায় মিশনারিজ অব চ্যারিটির শিশু ভবন থেকে ১৫টি যুদ্ধশিশু নয়াদিল্লি ও নিউ ইয়র্ক হয়ে টরন্টো পৌঁছায়, যাতে সময় লেগে যায় প্রায় দুই দিন।

গবেষক মুস্তফা চৌধুরী ওই যুদ্ধশিশু এবং তাদের দত্তক গ্রহীতাদের তথ্য সংগ্রহ করেছেন। কথাও বলেছেন তাদের সঙ্গে। তাঁর গবেষণা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে ‘৭১-এর যুদ্ধশিশু : অবিদিত ইতিহাস’ গ্রন্থ। মুস্তফা চৌধুরী জানান, কানাডায় ওই যুদ্ধশিশুরা ভালোই আছেন, তাঁরা তাঁদের আত্মপরিচয় সম্পর্কেও জানেন। তাঁরা এখন নিজেদের বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী কানাডিয়ান মনে করেন। তবে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন আবার এরই মধ্যে বাংলাদেশ ঘুরে গেছেন এই আশায় যে যদি তাঁদের মায়ের দেখা পান। কিন্তু তাঁরা বিফল হয়েছেন। কারণ অনাথ আশ্রমের নিয়ম অনুসারে জন্মদাত্রীর নাম-পরিচয় লিপিবদ্ধ হয় না। কেবল লিপিবদ্ধ হয় জন্মতারিখ, বয়স আর নাম।

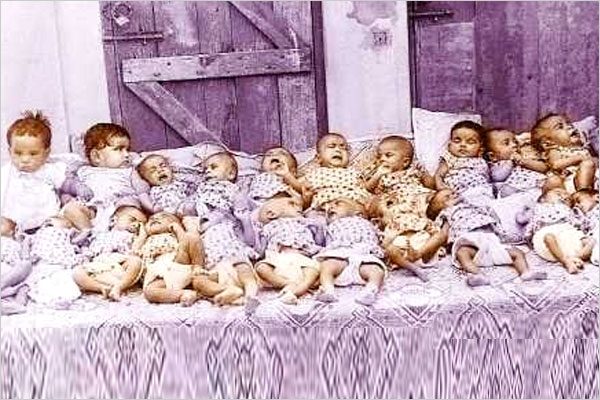

গবেষণা করতে গিয়ে মুস্তফা চৌধুরী সংগ্রহে এসেছে যুদ্ধশিশুদের একটি দুর্লভ আলোকচিত্র। এতে দেখা যায়, দুই সারিতে শোয়ানো অবস্থায় রয়েছে কয়েক মাস বয়সী ২১টি শিশু, যাদের দত্তক হিসেবে দিয়ে দেওয়ার জন্য বাছাই করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে ১৫ শিশুকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অপরিণত বয়সের কারণে দুই দিনের বিমান ভ্রমণের ধকল সইতে পারবে না বিবেচনায় ছয় শিশুকে পাঠানো হয়নি। মুস্তফা চৌধুরীর তথ্য মতে, ওই ছয় শিশু শেষ পর্যন্ত বাঁচেনি।

পাকিস্তানি হানাদারদের বর্বরতার ফসল : একাত্তরে বাংলাদেশে ব্যাপকহারে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের এক ঘৃণ্য কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করেছিল বর্বর পাকিস্তান হানাদার বাহিনী। বাঙালি নারীদের কখনো নিজ বাড়িতে, কখনো ক্ষেতে-খামারে, আবার কখনো সেনা ক্যাম্পে ধরে নিয়ে তারা নির্যাতন ও ধর্ষণ করেছে। অনেক সময় স্থানীয় দালাল-রাজাকাররা নারীদের ‘গণিমতের মাল’ বলে ধরে নিয়ে তুলে দিয়েছে সেনাদের হাতে। আর সেনারা ওই অসহায় বাঙালি নারীদের নিয়ে মেতে উঠেছে পৈশাচিক উল্লাসে। বাংলাদেশে বসবাসরত ব্রিটিশ মিশনারি জন হোস্টিংসের উদ্ধৃতি দিয়ে ‘যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা ১৯৭১’ গ্রন্থে বলা হয়েছে, সেনারা মেয়েদের পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে। তারপর দুই উরুর মাঝখানে বেয়নেট ঢুকিয়ে হত্যা করেছে তাদের। ত্রিপুরার এক শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেওয়া আরেক বাঙালি তরুণীর অভিজ্ঞতাও তুলে ধরা হয় টাইম ম্যাগাজিনের এক প্রতিবেদনে। ওই তরুণী জানান, পালিয়ে আসার আগে তাকে ১৩ জন পাকিস্তানি সেনা পালাক্রমে ধর্ষণ করে।

পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম জনসভায় বলেছিলেন, দুই থেকে আড়াই লাখ নারী যুদ্ধে ধর্ষণের শিকার হয়েছে। পরে এ সংখ্যাটিকেই সরকারি পরিসংখ্যান হিসেবে গণ্য করা শুরু হয়। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত দৈনিক বাংলার বাণীর গণহত্যাবিষয়ক বিশেষ সংখ্যা থেকে জানা যায়, দুই থেকে আড়াই লাখের পরিসংখ্যানটি সে সময়ের সরকারি কর্মকর্তারা অনুমানের ভিত্তিতে তৈরি করেন।

অন্যদিকে ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে ঢাকায় আসা অস্ট্রেলীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. জিওফ্রে ডেভিসের মতে, শুধু নির্যাতিত অন্তঃসত্ত্বা নারীর সংখ্যাই ছিল দুই লাখ। মোট নির্যাতিতার সংখ্যা চার লাখ থেকে চার লাখ ৩০ হাজার। অস্ট্রেলীয় চিকিৎসক ড. ডেভিস বলেন, অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের সাহায্য-সংক্রান্ত কর্মসূচি শুরু হওয়ার আগেই দেড় লাখ থেকে এক লাখ ৭০ হাজার মহিলা গর্ভপাত করিয়েছেন। ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির আহ্বায়ক ডা. এম এ হাসান এক নিবন্ধে লিখেছেন, স্পট ধর্ষণ ও স্পট গণধর্ষণেই দেশের প্রায় তিন লাখ ২৭ হাজার ৬০০ নারী নির্যাতিত হয়েছে। এ সংখ্যা মোট নির্যাতিতার ৭০ শতাংশ। বাকি ৩০ শতাংশ নারীকে (এক লাখ ৪০ হাজার ৪০০) পাকিস্তানি সেনারা তাদের ক্যাম্পে, বাংকারে, মিলিটারি হেডকোয়ার্টারে এবং জেলখানা, স্কুল-কলেজ, পরিত্যক্ত অফিস, কারখানা, গুদামে বন্দি রেখে দিনের পর দিন গণধর্ষণ করেছে। কমিটির গবেষণা অনুযায়ী ধর্ষিত নারীর সংখ্যা চার লাখ ৬৮ হাজার।

জন্মদাত্রীর খোঁজে বারবার ছুটে আসেন রায়ান : বাংলাদেশের যুদ্ধশিশুদের প্রথম যে দলটিকে কানাডায় দত্তক নেওয়া হয়েছিল তাদেরই একজন রায়ান গুড। কানাডা থেকে বাংলাদেশের যুদ্ধশিশুদের একটি দল জন্মভূমিতে ফিরে আসে ১৯৮৯ সালে। সেই দলে পালক মা-বাবাসহ ছিলেন রায়ানও। বাংলাদেশে সপ্তাহকাল অবস্থান করে সেই দলটি। রায়ান তখন ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিবেশ ও সম্পদ বিষয়ে ডিগ্রি নিয়েছেন। বাংলাদেশের প্রতি আগ্রহ রায়ানের মনের কোণে থেকেই যায়। এক তীব্র আকর্ষণে আবার তিনি ফিরে আসেন ১৯ বছর বয়সে। তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন বন্ধু ব্রেন্ট জিনজারিক। নিজের গর্ভধারিণী মায়ের সঙ্গে দেখা করার উদগ্র বাসনায় রায়ান ছুটে যান পুরান ঢাকায় শিশু ভবনে, যেখানে তাঁর জন্ম হয়েছিল। কিন্তু সেখানে কোনো তথ্যই নেই তাঁর গর্ভধারিণী মায়ের। তাঁর অসম্ভব পীড়াপীড়িতে শিশু ভবনের কর্মীরা একটি মাত্র তথ্য জানাতে পারেন, সেটি হলো—রায়ানের মা ছিলেন বরিশালের মেয়ে। এই একটি মাত্র তথ্যের ওপর ভিত্তি করে রায়ান ছুটে যান বরিশাল পর্যন্ত। কিন্তু বিফল হয় তাঁর ছোটাছুটি। তবু হার মানতে চায় না রায়ানের মন। না দেখা মাকে দেখার আকাঙ্ক্ষা মনে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। এবার তিনি ছুটে যান কলকাতায় মিশনারিজ অব চ্যারিটির প্রধান কেন্দ্রে। সেখানকার কর্তৃপক্ষও রায়ানকে কোনো সুসংবাদ দিতে পারেনি।

এদিকে মাকে পাওয়ার আশা ছেড়ে দিলেও রায়ান বাংলাদেশের প্রতিও অনুভব করেন এক ধরনের টান। মায়ের দেশ, নিজের জন্মভূমিকে জানা-চেনার জন্য আবারও তিনি ফিরে আসেন এ দেশে ১৯৯৮ সালে। সেবার টানা এক বছর অবস্থান করেন তিনি।

‘বাংলাদেশে আসা প্রথম যুদ্ধশিশু হিসেবে’ রায়ান গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন, বিভিন্ন সভা-সমাবেশে বক্তব্য দেন। রায়ান বলেন, ‘যুদ্ধশিশু হওয়ার তাত্পর্যটি আমি বুঝতে পারিনি, যত দিন না আমি ১৮ বা ১৯ বছরে পৌঁছাই। যুদ্ধ সম্পর্কে আমার ধারণাও আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। যুদ্ধে যেসব ধ্বংসাত্মক কাণ্ড ঘটে, সেগুলো সম্পর্কে যখন আমার ধারণা হলো, তখন আস্তে আস্তে বুঝতে পারি যে আমি একজন যুদ্ধশিশু। আমার জন্মদাত্রী মাকে পাকিস্তানি সেনা ধর্ষণ করেছিল এবং ধর্ষণের ফলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে আমার জন্ম। এ রূঢ় সত্যটি আমি হূদয়ঙ্গম করেছি।’ রায়ান বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার আকুতি জানান এবং পেয়েও যান।

ঢাকার শিশু ভবনের তথ্য অনুসারে রায়ানের জন্ম ১৯৭২ সালের ২৭ জুন। পাকিস্তানি সেনাদের ধর্ষণে অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারণের ফলে জন্মদাত্রী মা সন্তান জন্মদানের পরপরই প্রসূতি সদন ত্যাগ করেছিলেন। নাম-পরিচয়হীন অন্য যুদ্ধশিশুদের মতো রায়ানেরও আর কোনো জন্মবৃত্তান্ত নেই। জন্মের সময় তাঁর ওজন ছিল আড়াই কেজি। জন্মের পর শিশু ভবন কর্তৃপক্ষ নাম রেখেছিল বাদল। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে রেজিস্টার বুকে তাঁর নাম লিপিবদ্ধ হয় বাথল নামে। দত্তক নেওয়া মা-বাবা শিশুটির নাম রাখেন রায়ান। জন্মপরিচয়ের বাথল নামটিও রেখে দেন। ফলে পরিবারের নাম গুড যুক্ত হয়ে নাম দাঁড়ায় রায়ান বাথল গুড।

বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার পর নিজের নামের ভুলটি সংশোধন করে নেন রায়ান। তাঁকে যখন জানানো হয়, বাথল কোনো বাংলা নাম হতে পারে না। সেটা আসলে হবে বাদল। সংশোধন করে নামটি দাঁড়ায় রায়ান বাদল গুড।

যুদ্ধশিশুদের নিয়ে ২০০৩ সালে নির্মিত রেমন্ড প্রভঁশের বিখ্যাত প্রামাণ্যচিত্র ‘ওয়ার বেবিজ’-এ রায়ান অন্যতম প্রধান চরিত্র।

রায়ান অন্টেরিওতে বসবাস করছেন। এরই মধ্যে বিয়েও করেছেন। একটি প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট কম্পানি ও চেইনস নামের একটি পানশালার মালিক তিনি।

গবেষক মুস্তফা চৌধুরী গুড পরিবার ও রায়ানের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন। মুস্তফা চৌধুরীকে রায়ান বারবার জানিয়েছে, সে কখনো বাংলাদেশ ভোলেনি, ভুলতে পারবে না।

অসীম বেদনায় আত্মহত্যা করেন রানী : রায়ানদের সঙ্গে কানাডায় নেওয়া হয়েছিল আরেক যুদ্ধশিশু রানীকেও। মায়ের গর্ভে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই রানীর জন্ম হয় ১৯৭২ সালের ৩০ মার্চ। পুরান ঢাকায় মাদার তেরেসা পরিচালিত মিশনারিজ অব চ্যারিটির শিশু ভবনে। রানীর জন্মের পরপরই জন্মদাত্রী মা তাঁকে অনাথ আশ্রম কর্তৃপক্ষের হাতে সঁপে দিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। অনাথ আশ্রমের নিয়ম অনুসারে জন্মদাত্রীর নাম-পরিচয় লিপিবদ্ধ হয় না। থাকে কেবল শিশুর জন্মতারিখ আর নাম। অনাথ আশ্রম কর্তৃপক্ষই মেয়েটির নাম দিয়েছিল রানী। ঝুঁকিপূর্ণ জীবন নিয়ে জন্ম হয় রানীর। নবজাতকের স্বাভাবিক ওজন যেখানে আড়াই কেজি হওয়ার কথা, সেখানে রানীর ওজন ছিল মাত্র এক কেজি। পালক মা-বাবার সযত্ন আশ্রয় আর বিত্তবৈভবের মাঝে বেড়ে উঠেও রানী তাঁর জীবনের যবনিকাপাত ঘটিয়েছেন ২৭ বছর বয়সে আত্মহত্যার মাধ্যমে।

জীবদ্দশায় রানী নিজের অন্তহীন বেদনার কথা লিখে গেছেন এভাবে—‘ত্যাগ করেছিলে তুমি আমাকে যখন আমি শিশু,/কেন তা জানি না আমি, কখনো জানব না,/কিন্তু তুমি সারাক্ষণ থাকবে মা আমার ভাবনায়, ভালোবাসবোই জেনো, যেমন কখনও ভালোবাসি।/ছিলাম বিষণ্ন সদা, কেঁদেছি তোমার জন্য কত,/জর্জর ব্যথায় ভরা কত যে রাত্রিতে,/তোমাকে ছোঁবার আগে, জড়িয়ে ধরার আগে/মনে হতো এই ব্যথা কখনো যাবার নয় আর;...।’ অন্তস্পর্শী এই কবিতাটির শিরোনাম ‘নদীর সন্তান’।

যুদ্ধশিশু রানী স্বাধীনতার পর ঢাকার অনাথ আশ্রম থেকে স্থানান্তরিত হয় কানাডায়। সযত্নে আশ্রয় পায় ‘একটি মেয়ে সন্তানপ্রত্যাশী’ পরিবারে দ্বিতীয় সন্তান হিসেবে।

রানীকে দত্তক নেন স্যাসকাট্যুন শহরের ইউনিভার্সিটি অব সাসকাচিওয়ানের অধ্যাপক ড. রবিন মরাল ও বারবারা মরাল দম্পতি। রানীকে পেয়ে মরাল দম্পতি উত্ফুল্ল হলেও তার স্বাস্থ্যের ভগ্নদশা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তার ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম ছিল। সে খাবার গ্রহণ করতে পারছিল না। রানীর নাম রাখা হয় রানী জয় মরাল। ইংরেজিতে জয়ের অর্থ আনন্দ।

রানী সাসকাচিওয়ান প্রদেশের সাসকাট্যুন শহরে বড় হয়েছে। তিন বছর বয়সেই তাকে সুজুকি বেহালার ক্লাসে ভর্তি করা হয়। ১৯৮৬ সালে তাকে ভর্তি করা হয় বিশপ ম্যাহোনি হাই স্কুলে। তখন সে বেহালার পাশাপাশি বাঁশিও বাজাতে শেখে। সেই বয়সেই সে গান ও কবিতা লিখে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। ১৬ বছর বয়সে রানীর মধ্যে অস্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষ করেন তার দত্তক মা-বাবা, যাঁরা তার কাছে জন্মবৃত্তান্ত গোপন করেননি। রানীর মধ্যে উদাসীন ভাব লক্ষ করেন তাঁরা। সে নিজেকে গুটিয়ে নিতে শুরু করে। মাঝেমধ্যে অপ্রকৃতিস্থ আচরণ করে। দত্তক মা-বাবার অফুরন্ত আদর-যন্ত্র সত্ত্বেও রানী তাঁর অচেনা জন্মদাত্রীকে চেনার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েন। মরাল দম্পতি ভাবেন একবার বাংলাদেশ ঘুরে গেলে হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে।

আরো চার যুদ্ধশিশুর সঙ্গে রানী বাংলাদেশে আসে ১৯৮৯ সালে। সঙ্গে মরাল দম্পতিও আসেন। রানী দেখতে যায় যেখানে তার জন্ম সেই শিশু ভবন। সে জানতে পারে কোন পরিস্থিতিতে তার জন্ম, কেনই বা তার মা তাকে পরিত্যাগ করেছিলেন, কিভাবে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কানাডায়। সব জেনে সে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। কখনো না দেখা মায়ের জন্য অশ্রুপাত করতে থাকে।

বাইলিংগুয়াল ডিপ্লোমা নিয়ে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর রানী ভর্তি হন অন্টেরিওর কিংস্টনের কুইনস বিশ্ববিদ্যালয়ে নার্সিংয়ে। সে সময় তিনি শারীরিক প্রতিবন্ধীদের আশ্রমে সময় ও সেবা প্রদান করেন। কিন্তু দ্বিতীয় বছরই ১৯৯২ সালে তাঁর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায় অস্বাভাবিক আচরণ আর অসুস্থতার কারণে। রানী উপলব্ধি করতে শুরু করেন জন্মদাত্রী মা তাঁর চারপাশে ঘুরছেন। যে বারবারাকে তাঁর মা হিসেবে জানেন, যাঁর কোলে-পিঠে মানুষ হয়েছেন সেই মা তাঁর পাশে থাকার পরও রানী ভাবতে শুরু করেন তাঁর অতীত নিয়ে। বিষণ্নতা আর একাকিত্ব বাড়তে থাকে। হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু কোনো চিকিৎসাই কাজে লাগেনি। মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা জানান, তাঁর বাইপোলার ডিজঅর্ডার হয়েছে। সাত বছর চিকিৎসাধীন থাকার পর ১৯৯৯ সালের ৭ জুন ২৭ বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন রানী।

সম্পর্কিত খবর

এসএসএফের সাবেক ডিজি মুজিবুরের ফ্ল্যাট-জমি জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক

স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের (এসএসএফ) সাবেক মহাপরিচালক (ডিজি) লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. মুজিবুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী তাসরিন মুজিবের নামে থাকা ফ্ল্যাটসহ ৭৯ শতক জমি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁদের নামে থাকা ৩৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করা হয়েছে। এসব হিসাবে এক কোটি ৪৪ লাখ ৯৯ হাজার ২০০ টাকা রয়েছে।

গতকাল রবিবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. জাকির হোসেন গালিবের আদালত দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই আদেশ দেন।

জব্দ হওয়া সম্পদের মধ্যে মুজিবুর রহমানের নিজ নামে থাকা মিরপুরের মাটিকাটায় চার হাজার ৫০ বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাট, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে থাকা একটি প্লটসহ চার দলিলে খিলক্ষেত, মিরপুর, সাভার ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের জমি এবং স্ত্রীর নামে থাকা ঢাকার ক্যান্টনমেন্টের সাহারা এলাকায় একটি ফ্ল্যাট, ঢাকার ক্যান্টনমেন্টের বাউনিয়া এলাকায় সাত দলিলে জমি রয়েছে। এ ছাড়া অবরুদ্ধ ব্যাংক হিসাবের মধ্যে মুজিবুর রহমানের ২৪টি ও তাঁর স্ত্রীর ১০টি হিসাব রয়েছে।

এদিন দুদকের উপপরিচালক মো. সিরাজুল হক জব্দ ও অবরুদ্ধ চেয়ে আবেদন করেন।

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের আগ পর্যন্ত মুজিবুর রহমান এসএসএফের মহাপরিচালক ছিলেন।

হাছান মাহমুদ ও তাঁর স্ত্রীর ৬৫ অ্যাকাউন্টে ৭২২ কোটি টাকা লেনদেন

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রায় সাড়ে ছয় কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং ৭২২ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ হাছান মাহমুদ ও তাঁর স্ত্রী নূরান ফাতেমার বিরুদ্ধে আলাদা দুটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল রবিবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে (ঢাকা-১) মামলা দুটি করা হয়েছে। দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম গণমাধ্যমকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

প্রথম মামলায় হাছান মাহমুদকে আসামি করা হয়েছে।

আর দ্বিতীয় মামলায় নূরান ফাতেমা ও তাঁর স্বামী হাছান মাহমুদকে আসামি করা হয়েছে। মামলায় পরস্পর যোগসাজশে জ্ঞাত আয়ের উৎসর সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ পাঁচ কোটি ৫২ লাখ ৭৬ হাজার ৯০ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও তা দখলে রাখা এবং ৫৬টি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ৬৮৩ কোটি ১৫ লাখ ৩৭ হাজার ৫৫৪ টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭(১) ধারা; মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) (৩) ধারা; দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারা এবং দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় মামলা দুটি করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, হাছান মাহমুদ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হয়, তাতে তাঁকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এর আগের সরকারে তিনি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন।

গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার ভারতে পালিয়ে যাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা হাছান মাহমুদ, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের সব ধরনের ব্যাংক হিসাব জব্দ করার নির্দেশ দিয়েছিল আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ বাংলাদেশ ফিন্যানশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।

ব্যাংক ও আর্থিক খাত ধ্বংসের হোতা লোটাস কামাল

জয়নাল আবেদীন

পতিত আওয়ামী সরকারের অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ওরফে লোটাস কামাল মাত্র পাঁচ বছরে ব্যাংক খাতকে গভীর খাদে নিক্ষেপ করেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মূল্যায়ন, তাঁর সময় ব্যাংকে নিয়ম-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে নামে-বেনামে ব্যাংকঋণ প্রদানের ঘটনা ঘটেছে অহরহ। সেসব ঋণ এখন খেলাপিতে পরিণত হয়েছে।

২০১৯ সালের ৭ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী ছিলেন আ হ ম মুস্তফা কামাল। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে, ২০১৮ সাল শেষে ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৯৩ হাজার ৯১১ কোটি ৪০ লাখ টাকা। যা ছিল মোট ঋণের ১০.৩০ শতাংশ। আর তিনি যখন অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে অবসরে যান তখন ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণ গিয়ে দাঁড়ায় এক লাখ ৪৫ হাজার ৬৩৩ কোটিতে।

২০১৯ সালের ১০ জানুয়ারি নিজ দপ্তরে ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী মুস্তফা কামাল ঘোষণা দিয়েছিলেন, আর এক টাকাও খেলাপি ঋণ বাড়বে না।

সূত্র জানায়, লোটাস কামালের বিরুদ্ধে যাতে ব্যবস্থা না নেওয়া হয় সে জন্য শাসানো হতো তদন্ত কর্মকর্তাদের। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গত ৬ আগস্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের এক অনুসন্ধানী দলের কর্মকর্তা শাজু এস হোসোইল ফেসবুক পোস্টে লেখেন, ‘ঘটনা ঠিক কভিডের আগে। সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ইন্সপেকশনে গিয়েছিলাম ২০২০ সালের জানুয়ারির ১৯-২০ তারিখের দিকে। সেখানে লোন ক্লাসিফিকেশনের কনসোলিডেটেড সিএলের এক্সেল শিটে ফিল্টার করে দেখি অবজেক্টিভ ক্রাইটেরিয়ায় ক্লাসিফায়েড হওয়া লোন আন-ক্লাসিফায়েড বানানো হয়েছে। প্রায় ১.৫-২ হাজার কোটি টাকার এই লিস্টে অনেক কম্পানির নাম। এই লিস্টের একটা কম্পানি ছিল ‘লোটাস ইঞ্জিনিয়ারিং’, যার অফিশিয়াল মালিক তখনকার অর্থমন্ত্রী লোটাস কামালের মেয়ে ও স্ত্রী। ঋণের বকেয়া ১.৭৫ কোটি টাকা, আর কিস্তি মাত্র ১৮ লাখ টাকার মতো। মাত্র ১৮ লাখের কিস্তি, তা-ও তিনি নিয়মিত পরিশোধ করেন না বলে সেটা সাব-স্ট্যান্ডার্ড বা অন্তত তিন মাস (অথবা ৯ মাস পরের সার্কুলার অনুযায়ী, মনে নেই) ধরে বকেয়া ছিল। মেমো দেওয়ার পর সোনালীর লোকজন অনেক হম্বিতম্বি করেছে, সময়ক্ষেপণ করেছে জবাব দেওয়ার। টিম লিডার বহলুল স্যারকেসহ আমাদের চেম্বারে ডেকে তখনকার এমডি ধমকের সুরে বলেছিলেন, ‘এই বহলুল, এগুলা কি শুরু করলেন।’

তিনি আরো লেখেন, ‘কামাল সাহেবকে এর পরে খেলাপি ঋণ নিয়ে মিডিয়াতে বড় বড় কথা বলতে দেখতাম। এমনকি খেলাপি আর এক টাকাও বাড়বে না এমন বক্তব্যও দিতে শুনতাম। ওই সময়টায় আমি বলতাম, যে দেশের অর্থমন্ত্রী ব্যাংকের টাকা দেন না, সে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমার কথা সত্যি হতে বেশি সময় নেয়নি। পালানোর তালিকায় উনার নাম সবার আগে দেখলাম। কেন? আপনারা এখন জানেন।’

শেয়ারবাজার কারসাজি : ২০১০ সালে শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারির ঘটনায় লোটাস কামালের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ ওঠে। তিনি তখন অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ছিলেন। নানা অভিযোগ থাকার পরও শেখ হাসিনা সরকারের আমলে কোনো ধরনের শাস্তির মুখে পড়তে হয়নি লোটাস কামালকে। অনেকের অভিযোগ, তাঁর সিন্ডিকেটের কারসাজিতে নিঃস্ব হয়েছেন শেয়ারবাজারের লাখ লাখ বিনিয়োগকারী। লোপাট করে নেওয়া হয়েছে তাঁদের পুঁজি।

২০১০ সালের শেয়ারবাজার কারসাজিতে তৎকালীন পরিকল্পনামন্ত্রী লোটাস কামালের পকেটে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা গেছে বলে বিভিন্ন তদন্তে জানা যায়। শেয়ার জালিয়াতি করে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। ২০১০ সালের ওই কেলেঙ্কারির পর কৃষি ব্যাংকের তৎকালীন চেয়ারম্যান খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদকে প্রধান করে তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়।

ব্যাংক হিসাব জব্দের আগেই সরানো হয় টাকা : গত ২২ আগস্ট আ হ ম মুস্তফা কামাল, তাঁর স্ত্রী কাশমেরী কামাল ও মেয়ে নাফিসা কামালের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়। একই সঙ্গে তাঁদের মালিকানাধীন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের লেনদেন স্থগিত করা হয়। সূত্রের দাবি, দেশে-বিদেশে মুস্তফা কামাল ও তাঁর স্বজনের নামে কয়েক হাজার কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে। সরকার পতনের আগেই কামাল ব্যাংক, রাজধানীর বাসা-অফিস থেকে টাকা ও স্বর্ণালংকার সরিয়ে নিয়েছেন।

লোটাস কামালের বর্তমান দায় : জানা যায়, এখনো সোনালী, পদ্মা ও প্রিমিয়ার ব্যাংকে দায়-দেনা পরিশোধ বকেয়া রয়েছে মুস্তফা কামালের। দেনা পরিশোধ না করার পরও তাঁকে খেলাপি দেখাচ্ছে না ব্যাংকগুলো। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, সোনালী ব্যাংকের লোকাল অফিসের এখনো লোটাস ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে পাঁচ হাজার ১৯৩ টাকা পাওনা রয়েছে। কিন্তু এই তথ্য মানতে নারাজ সোনালী ব্যাংক লোকাল অফিস। ব্যাংক জানায়, ঋণ পরিশোধ হয়ে গেছে।

প্রিমিয়ার ব্যাংকের বনানী শাখায় এখনো ৯৯ লাখ টাকার এলসি বকেয়া রয়েছে মুস্তফা কামালের। ২০২৩ সালের ২১ অক্টোবর এলসি পরিশোধের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত ঋণটি বকেয়া রয়েছে। পদ্মা ব্যাংকে পর পর দুটি এলসি করে কোনো টাকা পরিশোধ করেননি সাবেক এই অর্থমন্ত্রী। প্রথম এলসিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০১৬ সালের ৮ মার্চ। যেখানে বকেয়ার পরিমাণ চার কোটি ৫০ লাখ টাকা। দ্বিতীয় এলসি পরিশোধের শেষ তারিখ ছিল ২০২০ সালের ৯ এপ্রিল। এখানেও চার কোটি ৫০ লাখ টাকা বকেয়া রেখেছেন কামাল। বিষয়টি সম্পর্কে জানার জন্য চলতি দায়িত্বে থাকা পদ্মা ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কাজী মো. তালহা জানান, তাঁদের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা ছিল অনেক আগে। এখন কোনো ব্যবসাও নেই, আর বকেয়াও নেই। হয়তো কোথাও কোনো তথ্যগত ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে।