২০১০ সাল থেকে তিস্তা নদী নিয়ে কাজ করি। এই দীর্ঘ সময়ে তিস্তাকে ঘিরে নানা রকম রাজনীতি, তিস্তার ওপর ভারতের অবিচার, তিস্তাকে নিয়ে বাংলাদেশের খামখেয়ালিপনা—সবই দেখি আসছি। এমনকি ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তিস্তাকে কিভাবে বাংলাদেশ-ভারত-চীন ব্যবহার করেছে, সেসবও দেখেছি। এসব দেখার পাশাপাশি অনুসন্ধিত্সু মন নিয়ে তিস্তা নদীকে সরেজমিন দেখে আসছি ২০১০ সাল থেকে।

তিস্তার ১১৫ কিলোমিটার সরেজমিন যেমন দেখলাম

- তুহিন ওয়াদুদ

ভাঙনে-বন্যায় তিস্তা-তীরবর্তী মানুষের যে অবর্ণনীয় কষ্ট, তা আমি ৩০-৩৫ বছর ধরে দেখে আসছি। সরকার নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ায় না।

কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ অংশে থাকা সম্পূর্ণ তিস্তা নদীকে দেখার একটি পরিকল্পনা করে আসছি। এই তিস্তা পরিদর্শনে রিভারাইন পিপলের মহাসচিব শেখ রোকনসহ অনেকে যুক্ত হওয়ার কথা ছিল। সর্বশেষ ২০২৪ সালে একটি পরিকল্পনা করি। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২৫ সালের ৭-৮-৯ জানুয়ারি তিন দিন আমাদের তিস্তা পরিদর্শন করার কথা ছিল। গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান এম আব্দুস সালামের এই কর্মসূচিতে থাকার কথা ছিল। ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ পানি উন্নয়ন বোর্ড রংপুরের প্রধান প্রকৌশলী মো. মাহবুবর রহমানের কাছে জানতে পারি, ৫ জানুয়ারি থেকে তিস্তা সেচ প্রকল্পের জন্য ডালিয়া পয়েন্টের গেটগুলো বন্ধ করা হবে। গেট বন্ধ করে সেচ প্রকল্পের খালগুলোতে পানি নেওয়া হবে। গেট বন্ধ হলে ডালিয়ার ভাটিতে আর পানি পাওয়া সম্ভব হবে না। নৌকাও চলবে না। ফলে ৩০ তারিখ সন্ধ্যায়ই আমরা সম্ভাব্য কর্মসূচি বাতিল করি এবং সিদ্ধান্ত নিই, ৩১ ডিসেম্বর এবং ১ ও ২ জানুয়ারি তিস্তা পরিদর্শনে যাব।

নদীভাঙন

৩০ ডিসেম্বর রাতেই নৌকার মাঝির সঙ্গে কথা বলে নৌকা রিজার্ভ করি। ৩১ জানুয়ারি রংপুর জেলার কাউনিয়া পয়েন্টে রেল সেতু সংলগ্ন তিস্তায় নৌকায় উঠি। সকাল পৌনে দশটায় আমাদের তিস্তায় যাত্রা শুরু হয়। যখন আমরা নৌকায় উঠি, তখনো সূর্যের দেখা নেই। নৌকার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত দেখা যায় না। এতটাই কুয়াশা। এই ঘন কুয়াশায় চোখে পড়ল, চরে চাষাবাদ চলছে। আলুর ক্ষেতে পানি দিচ্ছে নারীরাও। তিস্তার চরে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। দেখলাম, সমতল (কাইম) থেকে অনেকে নৌকায় চরাঞ্চলে যাচ্ছে। দেখে বোঝা যাচ্ছে, অনেকে দুপুরের খাবারও সঙ্গে নিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কুয়াশা কাটতে শুরু করে। আমরা ক্রমে সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম।

প্রথম দিন আমরা প্রায় ৩৩ কিলোমিটার তিস্তা দেখতে পাই। কাউনিয়া রেল সেতু থেকে শুরু করে যেখানে ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হয়েছে, সেই পর্যন্ত দেখতে পাই। ওই দিন আমরা পৌনে দশটা থেকে শুরু করে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত নৌকায় ছিলাম।

দ্বিতীয় দিন আমাদের লক্ষ্য তিস্তা নদীর উৎসমুখ থেকে ভ্রমণ শুরু করা। একটি মাইক্রোবাস ভাড়া করা হয়েছিল। সাড়ে সাতটায় আমরা রওনা হলাম। প্রথম দিনে যারা ছিল, তাদের থেকে বাদ পড়েছে সুমন। নতুন যুক্ত হয়েছে ক্যান্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক রাকিন জহির, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সাকিব হোসেন শান্ত ও মঈন উদ্দিন ভূঁইয়া। আমাদের গাড়ি ডিমলার ডালিয়া পয়েন্টের উদ্দেশে চলতে শুরু করে।

আমরা ওই দিন নৌকা পাইনি উজানে যাওয়ার জন্য। ফলে তিস্তা যেদিক দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে, সেই স্থানে গেলাম গাড়িতে। কাঁচা সড়ক, ধুলাবালি—সবকিছু অতিক্রম করে গিয়ে একটি বিজিবি ক্যাম্পের কাছে রংপুর থেকে নেওয়া ভাড়া করা গাড়ি আটকে গেল। সেখান থেকে কেউ কেউ হেঁটে আর কেউ কেউ পান্নি উন্নয়ন বোর্ডের গাড়িতে আমরা গিয়ে তিস্তা বাঁধে পৌঁছলাম। আমরা তিস্তার প্রবেশমুখে শুকনো তিস্তাকে দেখলাম। মনটাও যেন শুকনো হয়ে ভেতরটা হাহাকার করে উঠল। সেখান থেকে ডালিয়া পয়েন্টে আসার পর যখন নৌকায় উঠলাম, তখন সময় প্রায় সাড়ে বারোটা। যখন আমরা নৌকায় উঠেছি, তখন কুয়াশা কেটে গেছে। কিন্তু ঠাণ্ডা ছিল অস্বাভাবিক।

নদীতে ভেসে ওঠা চরে খাবার খাচ্ছে কাক

আমাদের নৌকায় ছিলেন দুজন মাঝি। তিস্তা নদীতে কী দেখেছি, সেটি বলার আগে এদিনের ভ্রমণবিত্তান্তটুকু বলে নিতে চাই। প্রথম দিনের ভ্রমণে নৌকা তেমন কোথাও আটকায়নি। পরের দিন নৌকা অন্তত চল্লিশ থেকে পঞ্চাশবার আটকে গেছে পানিস্বল্পতার কারণে। বিকেল তিনটা থেকে চারটা পর্যন্ত এক ঘণ্টা নৌকা এদিকে একবার, ওদিকে একবার যাচ্ছিল। কিন্তু খুব একটা এগোতে পারছিল না। যে স্থানটিতে আমরা আটকা পড়েছিলাম, সেটি লালমনিরহাটের পারুলিয়ার শেষ প্রান্ত এবং এর পরে উত্তর ডাউয়াবাড়ির শুরু। পারুলিয়া বাড়ি নদীকর্মী সাইদুল হক ভাইকে ফোন করে জানার চেষ্টা করলাম আদতে নৌকায় রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার মহিপুর নামক স্থানে যাওয়া সম্ভব কি না। তিনি জানালেন, সম্ভব, তবে খুব কঠিন। আমরা এগোতে পারছি না শুনে তিনি উৎকণ্ঠিত হলেন। কারণ তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন আমরা এমন একটি স্থানে আটকা পড়েছি, যেখান থেকে চারদিকে চার-পাঁচ কিলোমিটার বলতে গেলে কোনো বসতি নেই। দূরে দু-একজন মানুষ দেখা যায়, যারা প্রধানত কৃষিকাজে ব্যস্ত। নৌকা থেকে চিৎকার করেও তাদেরকে আমাদের সমস্যা বোঝানো যাচ্ছিল না। একজন মহিলার কাছে জানতে পারলাম, আমরা হলদিবাড়ির চরে আছি। তিনি পাশাপাশি কোনো ঠিকানা বলতে পারলেন না, যেখানে নেমে আমরা সহজে জনবসতি পেতে পারি। নৌকার মাঝি জিজ্ঞেস করছিলেন, বড় নদী কোনটি। বড় নদী বলতে তিনি জানতে চেয়েছিলেন, তিস্তার কোন অংশ দিয়ে নৌকা চালানো যাবে। উত্তরে মহিলা যা বললেন, আমরা বুঝতে পারলাম না। মাঝি কিছু একটা বুঝে নিয়ে নৌকা চালানোয় প্রবৃত্ত হলেন।

সামান্য কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর নৌকা এমন একটি স্থানে থামানো সম্ভব হলো, যেখানে আমরা নৌকা থেকে নেমে দূরে জমিতে তামাক রোপণকারীদের কাছে হেঁটে গিয়ে কথা বলতে পারি। আমরা আধাভেজা চরে নেমে গেলাম। কৃষকদের কাছে পৌঁছতেই মমিনুর রহমান নামের একজন প্রবীণ চাচা এগিয়ে এলেন। তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা নৌকা থেকে কোন জায়গায় নামলে এমন কোনো সড়ক পাব, যে সড়কে রিকশা-ভ্যান-অটো কিংবা অন্য কোনো যানবাহনে রংপুর যেতে পারি। যেহেতু চারটা পেরিয়ে গেছে, আর এক ঘণ্টার মধ্যে সন্ধ্যা নামবে, তাই আগাম জেনে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম।

মমিন চাচা যে পথ ধরে পারুলিয়া যেতে বলছেন, তা কোনো অবস্থায়ই সহজ নয়। মমিন চাচা বললেন, হেঁটে পারুলিয়া যেতে হবে। দেড় ঘণ্টার বেশি লাগবে সময়। তিনি হাত দিয়ে পথ দেখালেন এবং বললেন, জমির ভেতর দিয়ে সোজা চলে যাবেন। আমাদের অবস্থা বুঝে সাইফুল ইসলাম নামের আরেকজন কৃষক বিকল্প আরেকটা পথের কথা বললেন। তিনি বললেন, আর আধঘণ্টা নৌকায় গেলে বাঁধভাঙা নামক স্থানে গেলে পাকা সড়ক পাওয়া যাবে। আমরা তাঁর কথায় খুব নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। তার পরও উপায়ান্তর না পেয়ে নৌকাযোগে তাঁর কথামতো ভাটিতে বাঁধভাঙার দিকে যেতে শুরু করলাম।

ভয়াবহ শীতে আমাদের হাত বরফশীতল। মাঝি দুজন নৌকায় রাত্রিযাপনের প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলেন। কয়েকটি কম্বল ছিল তাঁদের কাছে। দুটি কম্বল নিয়ে চারজন জবুথবু হয়ে বসে ছিল। এবারে নৌকা কিছুটা বাধাহীন চলছে। আমরা বারবার গুগলে বোঝার চেষ্টা করছি জনপদে পৌঁছতে আর কতক্ষণ লাগতে পারে। নৌকায় কিছুদূর এগিয়ে আমরা দেখলাম, দুজন লোক দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। মাঝিকে বললাম ওই দুজন লোকের কাছে নৌকা নিতে। তাঁদের একজনের নাম শাহীনুর রহমান। তিনি বলছিলেন, নদীর গভীরতা চিনতে পারলে আমাদের এতটা বিপদে পড়তে হতো না।

আমি শাহীনুর রহমানকে অনুরোধ করলাম আমাদের সঙ্গে যেতে। তিনি প্রথমে না করছিলেন। আমাদের সবার পরিচয় দিলাম এবং বললাম, আমরা তো ব্যক্তিগত কাজে আসিনি। নদীর বিপদ-আপদ দেখতে এসে আমরাই বিপদে পড়েছি। তখন শাহীনুর রহমান সদয় হয়ে নৌকায় হাল ধরেন। তিনি বেশ দারুণ নৌকা চালান। বেশ দ্রুতগতিতে তিনি আমাদের বাঁধভাঙা পার হয়ে বানপাড়া নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে দেন। বানপাড়ায় নদীসমাবশে করতে কয়েক বছর আগে গিয়েছিলাম। এ গ্রামটি নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার অন্তর্গত। সেখানে নেমে গেলাম। তিনি নৌকা থেকে নেমে আমাদের ভ্যানে তুলে দেন। তারপর ভ্যানযোগে কইমারী নামক স্থানে যাই। সেখান থেকে অটোরিকশা ধরে গঙ্গাচড়া হয়ে রংপুরে যখন ফিরে আসি, তখন রাত আটটা।

২ জানুয়ারি তিস্তায় তৃতীয় দিন আমাদের যাওয়ার কথা থাকলেও আমরা আর যাইনি। ভয়াবহ শীত-কুয়াশায় যাওয়ার সাহস করলাম না। ২০২৫ সালের জানুয়ারির ৪ তারিখ আকাশ কিছুটা পরিষ্কার দেখা যায়। তখন দ্রুতই তিস্তা নদীর বাকি অংশ দেখে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। ৪ তারিখ দুপুর ১২টায় আমরা তিনজন তিস্তা পরিদর্শনে যাই। খাইরুল ইসলাম পলাশ এবং নতুন করে যুক্ত হন প্রকৌশলী ফজলুল হক। ফজলুল হক বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে চাকরি করেন। তিনিও রিভারাইন পিপলের সংগঠক। রংপুরের বাংলাদেশ ব্যাংকের মোড় থেকে একটি সিএনজি নিয়ে চলে যাই বানপাড়া। পথে কিছু শুকনা খাবার ও পানি সঙ্গে নিই। যখন নৌকায় উঠি, তখন দুপুর দেড়টা। বানপাড়া থেকে গোডাউনের ঘাট হয়ে আমরা গেলাম গঙ্গাচড়া উপজেলার তিস্তা সড়ক সেতু সংলগ্ন মহিপুর ঘাট পর্যন্ত। এদিন কোথাও নৌকা আটকায়নি। পানির গভীরতা নৌকা চলার মতো ছিল। বেশ দ্রুত চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। তিন দিনে তিস্তার ৭৩ কিলোমিটার নৌকায় দেখা হলো।

১৩ জানুয়ারি সাহিত্যকর্মী, ‘তিস্তার আদ্যোপান্ত’ গ্রন্থের রচয়িতা রানা মাসুদসহ মহিপুর ঘাট থেকে নৌকা নিয়ে চলে গেলাম কাউনিয়া রেল সেতু সংলগ্ন ঘাটে। যে ঘাট থেকে প্রথম দিন নৌকায় উঠেছিলাম, ওই ঘাট পর্যন্ত। এই অংশ সরেজমিন দেখার মধ্য দিয়ে তিস্তা নদীর প্রায় ৯৫ কিলোমিটার নৌপথে দেখা হলো। বাকি থাকল ব্যারাজের উজানের ২০ কিলোমিটার।

ব্যারাজের উজানে অবশিষ্ট ২০ কিলোমিটার তিস্তা না দেখা পর্যন্ত কোনো শান্তি পাচ্ছিলাম না। ৩ ফেব্রুয়ারি রাকিন জহিরও সম্মত যাওয়ার জন্য। পানি উন্নয়ন বোর্ডের ডালিয়া ব্যারাজের নির্বাহী প্রকৌশলী অমিতাভ চৌধুরী উজানে যাওয়ার নৌকা ঠিক করে রেখেছিলেন। আমি ও রাকিন জহির রংপুর শহরের সিও বাজার নামক স্থান থেকে ভাড়ায় চলা একটি মাইক্রোবাসে তিস্তা ব্যারাজে চলে যাই। প্রকৌশলী ফজলুল হক নীলফামারী থেকে চলে আসেন ব্যারাজে। ওখানে তিনজন মিলে ব্যারাজের উজানের অংশে নৌকায় উঠি। সঙ্গে পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন প্রকৌশলীও উঠলেন। দুপুর প্রায় দেড়টায় আমাদের নৌকা ছেড়ে দেয়। আমরা নৌকায় এমন একটি স্থানে পৌঁছলাম, যেখানে তিস্তা নদীর প্রবাহটুকু ভারতে ঢুকে গেছে। সরেজমিন ওই স্থানে গিয়ে আমরা একটি বিষয় আবিষ্কার করলাম, তিস্তা নদীর দুই তীর বাংলাদেশে সমান দৈর্ঘ্যের নয়। অন্তত ৬ থেকে ৮ কিলোমিটার কম-বেশি। অর্থাৎ তিস্তার বাম তীরের চেয়ে ডান তীরের দৈর্ঘ্য ৬ থেকে ৮ কিলোমিটার বেশি। তিস্তার দুই তীর সমান ১১৫ কিলোমিটার বলে আমরা দুই পারের দৈর্ঘ্য যেভাবে ২৩০ কিলোমিটার গণনা করি, তা ঠিক নয়। এই প্রকৃত মাপ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাছেও নেই। তিস্তা নদীর বাম তীর প্রথমে বাংলাদেশের আঙ্গরপোতা দহগ্রামকে স্পর্শ করে। তারপর আবার ভারত। এরপর উত্তর ডাউয়াবাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। ডান তীর কালিগঞ্জ ইউনিয়নের পশ্চিম ছাতনাই দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

তিস্তা নদীর দৈর্ঘ্যবিষয়ক সাধারণ ধারণা দেওয়া যেতে পারে। নদীটি বাংলাদেশ অংশে ১১৫ কিলোমিটার। ব্যারাজের উজানে প্রায় ২০ কিলোমিটার। ব্যারাজ থেকে গঙ্গাচড়ার মহিপুর ব্রিজ পর্যন্ত ৪০ কিলোমিটার। মহিপুর থেকে কাউনিয়া পয়েন্টে প্রায় ২২ কিলোমিটার। কাউনিয়া থেকে চিলমারী-সুন্দরগঞ্জের হরিপুরে, যেখানে ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হয়েছে, সেটি প্রায় ৩৩ কিলোমিটর। প্রথম দিন আমরা কাউনিয়া রেল সেতু থেকে হরিপুরে ৩৩ কিলোমিটার ঘুরেছি। দ্বিতীয় দিন ডালিয়া ব্যারাজ থেকে বানপাড়ার যে স্থানে গিয়েছিল, তা ২০ কিলোমটার হবে। তৃতীয় দিনে ২০ কিলোমিটার ঘুরে দেখেছি। চতুর্থ দিন দেখেছি মহিপুর থেকে কাউনিয়া ২২ কিলোমিটার। পঞ্চম দিন ব্যারাজের উজানে প্রায় ২০ কিলোমিটার নৌপথে দেখার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ নদী পরিদর্শন শেষ হয়।

তিস্তা পরিদর্শন খুব জরুরি ছিল। সরেজমিন নদী দেখলে যে ধারণা পাওয়া যাবে, পুস্তক থেকে কিংবা তত্ত্বকথায় সেই ধারণা মিলবে না। বরং সব জ্ঞান একখানে করলেই কেবল ধারণা অনেকটা পরিষ্কার হবে।

আমরা তিস্তা ব্যারাজ থেকে যখন ভাটিতে পরিদর্শন করেছি তখন দেখেছি, ডাউয়াবাড়ি এলাকায় এবং তার কিছুদূর আগে পর্যন্ত এই নদীর প্রশস্ততা সবচেয়ে বেশি। কয়েকটি চ্যানেলে সেখানে প্রবাহিত হয় নদীটি। যে দুজন মাঝি আমাদের নিয়ে আসছিলেন তাঁরা বলেছেন, তাঁরা আগে কখনো এই পথে মহিপুর যাননি। তিস্তা নদী এ বছর যেদিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, আগামী বছর সেদিক দিয়ে প্রবাহিত না-ও হতে পারে। প্রতিবছরই নদীটির মূল প্রবাহ স্থান পরিবর্তন করে। আগের বছর যেদিক দিয়ে নদী প্রবাহিত হতো, পরের বছর সেদিক দিয়ে প্রবাহিত হয় না। সে কারণে মাঝি পথ না চেনার কথা বলেছেন। তিস্তা নদী সম্পূর্ণটা একাধিক চ্যানেলে প্রবাহিত নয়। বেশির ভাগ এলাকায় একটিমাত্র চ্যানেল। বর্ষায় প্রবাহ ১০-১২ কিলোমিটার পর্যন্ত হলেও শুষ্ক মৌসুমে সর্বোচ্চ দুই কিলোমিটার পর্যন্ত চোখে পড়েছে। এর চেয়ে বেশি প্রশস্ত আর কোথাও নেই।

বুড়িতিস্তা নদীর মিলনস্থলটি বেশ স্পষ্ট। সরেজমিন পরিদর্শনের দ্বিতীয় দিন যে স্থানে আমরা নৌকা থেকে নেমেছি, ওই স্থানেই বুড়িতিস্তা তিস্তা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বুড়িতিস্তা নদীর বেশ প্রবাহ দেখতে পেলাম। মিলনস্থলের পর তিস্তায় পানির গভীরতা কিছুটা বেশি। এর কারণই হলো বুড়িতিস্তার পানি।

ভাঙনের রূপ

সারা বছর তিস্তা নদী পার ভাঙে। অনেকে মনে করতে পারেন, কেবল বর্ষায় তিস্তা ভাঙে। বর্ষায় ভাঙন ব্যাপক হারে হয়। শুষ্ক মৌসুমে কম। এটুকুই পার্থক্য। জানুয়ারি মাসে তিস্তা নদীর পানি উজানে ভারত প্রত্যাহার করার কারণে অনেকটা ধীরস্থির। তার পরও তিস্তায় ভাঙন চোখে পড়ল অনেক স্থানে। তিস্তা নদীতে বর্ষা মৌসুমে কী পরিমাণ ভাঙে সম্পূর্ণ তিস্তা ঘুরে সেটি আরো পরিষ্কার হয়েছে। কিলোমিটারের পর কিলোমিটার ভাঙে। যখন ভাঙন ভয়াবহ হতে থাকে, তখন কিছু কিছু স্থানে পানি উন্নয়ন বোর্ড জিও ব্যাগ ফেলে। জিও ব্যাগ হলো মোটা কাপড়ে প্রস্তুত করা এক ধরনের বড় বস্তা। এই বস্তায় সাময়িক একটি সমাধান পাওয়া যায়। কিন্তু এই বস্তা সমস্যার সমাধান নয়। সমস্ত নদী ঘুরে দেখলাম, তিস্তার ভাঙন কতটা ভয়াবহ। অনেক স্থানে আলুর চাষ করেছে, তামাক কিংবা ভুট্টা লাগিয়েছে কিংবা অন্যান্য শস্য রোপণ করেছে কৃষক। এগুলোসহ নদী ভেঙে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ নদীতে কমবেশি ভাঙন আছে।

চাষাবাদ

তিস্তা নদীর চরে প্রচুর শস্য উৎপাদন করা হচ্ছে। এখন বলা হয়, রুপালি চরে সবুজ বিপ্লব। তামাকের বিপুল চাষাবাদ হচ্ছে। অনেক স্থানে বিস্তীর্ণ চরে কেবল তামাক আর তামাকের চাষ। নদী থেকে পানি তুলে চাষাবাদ চলে। সেখানেই দুদিকে বাঁশ গেড়ে দড়ির ওপর সারবিদ্ধভাবে তামাকপাতা শুকাতে দেখা গেল।

চরে মরিচের ব্যাপক চাষ হচ্ছে। তিস্তার চরের মরিচের উৎপাদনও বেশি। শীত মৌসুমেই কেবল সেই মরিচ চাষ করা সম্ভব। চরে প্রচুর ভুট্টারও ফলন হচ্ছে। ভুট্টায় যেহেতু পানি কম প্রয়োজন হয়, তাই ভু্ট্টার চাষ তুলনামূলক এখানে সহজ।

তিস্তার মাটিভেদে ধান চাষও হচ্ছে। তুলনামূলক নিচু চরে ধান চাষ করা হচ্ছে। চরাঞ্চলে দুই মৌসুমেই কিছু কিছু ধান চাষ হয়। তিস্তা পরিদর্শনে চরের প্রায় সব উপজেলায় ধান চাষ চোখে পড়ল। অনেকেই ধান মাড়াই করছে তিস্তার চরে। অনেক খড়ের ঢিবিও চোখ পড়ল। নারীরাও ধান মাড়াইয়ের প্রক্রিয়ায় কাজ করছে।

চরের ধরন

তিস্তার চরগুলো প্রায় একই রকম। কোনো চর পানি থেকে তিন ফুট উঁচু। কোনো চর সমতলের চেয়ে দুই ফুট উঁচু। ছোট ছোট অসংখ্য দ্বীপচর দেখলাম। দ্বীপচর মানে চারদিকে পানি, মাঝখানে চর। কোনো চর প্রস্থে অন্তত পাঁচ-ছয় কিলোমিটার। যে চরগুলো অল্পদিন অগে ভেসেছে এবং চাষযোগ্য, সেগুলো সাধারণত আগের মালিকরাই ভোগ করে। যে চরগুলো বিশ-ত্রিশ বছর আগে ভেঙে নদীগর্ভে বিলীন হয়েছিল, সেগুলোতে অনেকটা স্থানীয়রা চাষাবাদ করে। সেগুলোর আগের মালিকরা চাষাবাদ করে না। চর দখল নিয়ে মারামারিও হয় বলে জানতে পেরেছি।

অভিবাসন

আমরা যে চরগুলো দেখছি, এগুলো নদীর জন্মের পর থেকে নয়। প্রতিবছর নদীর পার ভেঙে ভেঙে চর তৈরি হয়েছে। এই চরগুলোতে লাখো মানুষের বাস ছিল। বাড়ি ভেঙে যাওয়ার পর নদীর পারেই আবারও বাড়ি করে বাস্তুহারা মানুষ। এমন আছে ১৫ বার বাড়ি ভেঙেছে। তবে এখন বাড়ি ভাঙলে আর সহজে পারে কেউ বাড়ি বানাতে চায় না। এদের মধ্যে অনেকেই দূরে চলে যায়। যাঁরা অবস্থাসম্পন্ন ছিলেন কিন্তু এখন নিঃস্ব, তাঁদের অনেকেই দূরে কোথাও চলে যান এবং জীবিকা নির্বাহের তাগিদে বাধ্য হয়ে যেনতেন রকমের কাজ নেন। হয়তো ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে গিয়ে রিকশা চালান, কেউ কেউ কারখানায় কাজ বেছ নেন। অনেকে বাড়ির কেয়ারটেকার হন। অনেকে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় নেন। এককথায় প্রচুর মানুষ অভিবাসন করেন।

অস্থায়ী ঘর

চরের ভেতরে কোথাও কোথাও কিছু ঘর চোখে পড়ল। বোঝা যায়, ঘরগুলো অতি সম্প্রতি তোলা। টিনের চাল দিয়ে কোনো রকম ঘর তোলা হয়েছে। এগুলো অস্থায়ী ঘর। চাষাবাদ করার স্বার্থে এই ঘরগুলো করা হয়েছে। চাষাবাদ শেষ হলে অনেকে ঘর ভেঙে নিয়ে যান। কেউ কেউ রেখে দেন পরের বছরের জন্য। এই ঘরগুলোর পাশে কোনো গাছগাছালিও থাকে না। সাধারণত বন্যা মৌসুমে এগুলো পানিতে ডুবে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বালু-পাথর উত্তোলন

বালু সাধারণত রাতে তোলা হয়, যাতে কেউ দেখতে না পায়। তার পরও কয়েকটি স্থানে বালু উত্তোলন করতে দেখলাম; বিশেষত তিস্তা ব্যারাজের দু-তিন কিলোমিটার ভাটিতে। বালু ছাড়া পাথরও তোলা হচ্ছে। কয়েকটি স্থানে পাথর তোলাও চোখে পড়ল।

পাখি

নদীতে পাখি থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। আমি নিজে যেহেতু পাখির ছবি তুলি, পাখির নিরাপদ আবাসের জন্য আন্দোলন করি, তাই পাখির অনুসন্ধান করেছি বিশেষভাবে। তিস্তা নদীতে পাখি বিশেষভাবে দেখি পাঁচ বছর ধরে, যে পাঁচ বছর ধরে আমি পাখির ছবি তুলি। একটানা সম্পূর্ণ তিস্তা নদী পরিভ্রমণে বিশেষভাবে যে তিনটি পাখির নাম আলাদা করে বলতে হয় সেগুলো হলো কালা মানিকজোড়, শাহচখা বা পাতিচখা ও মার্গেঞ্জার। কালা মানিকজোড় পাখি প্রথমবারের মতো তিস্তায় দেখেছি। মোট পাঁচটি কালা মানিকজোড় দেখেছি। তিস্তা ব্যারাজের অন্তত ১০ কিলোমিটার দূরে একটি, ১৫ কিলোমিটার ভাটিতে আরো একটি দেখেছি। কাউনিয়া পয়েন্ট থেকে প্রায় ২৮ কিলোমিটার দূরে দুটি এবং ৩০ কিলোমিটার দূরে আরেকটি কালা মানিকজোড় দেখেছি। মার্গেঞ্জার পাখিটি খুবই বিরল। তিস্তায় আমরা প্রথমবারের মতো দেখলাম। মার্গেঞ্জার পাখি আরেকবার একজনের তিস্তায় দেখার রেকর্ড থাকলেও আমার দেখা প্রথম। অনেকগুলো ধূসর বক দেখেছি। সরেজমিন সম্পূর্ণ নদী দেখার সময় পাখি কম থাকলেও অন্যান্য সময় তিস্তায় অর্ধশতাধিক প্রজাতির পাখি দেখেছি।

তিস্তা নদী বাংলাদেশ অংশের সম্পূর্ণটি সরেজমিন দেখার মধ্য দিয়ে তিস্তাকে নতুন করে বুঝতে শিখেছি। একটি নদী এভাবে দেখার অনেক মূল্য আছে। যেহেতু তিস্তা নদী নিয়ে আমাদের আন্দোলন আছে, নদী নিয়ে আমাদের অনেক কথা লিখতে হয়, গণমাধ্যমে কথা বলতে হয়; তাই তিস্তাকে ভালো করে বোঝাও জরুরি। তিস্তাকে আগামীতে আবারও সম্পূর্ণ সরেজমিন দেখার ইচ্ছা আছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ যে দপ্তরের যাঁরাই তিস্তা নিয়ে কাজ করবেন তাঁদেরই সম্পূর্ণ তিস্তা দেখা প্রয়োজন। শুধু তাত্ত্বিকভাবে নয়, আংশিক দেখার মাধ্যমে নয়, সরেজমিন তিস্তাকে দেখলে চিন্তার অনেক জানালা খুলে দেবে তিস্তা। বাংলাদেশ অংশে সম্পূর্ণ তিস্তা দেখার কারণে তিস্তার প্রতি আমার প্রেম যেমন বেড়েছে, তেমনি দায়বদ্ধতা ও দায়িত্বশীলতাও বেড়েছে।

সম্পর্কিত খবর

শীত বিকেল

- শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

বাইরে কা কা করছে একটা কাক। নাজুকে শোনাতে পারলে খুশি হতো। সেদিন বলছিল, ‘ভোরে এখন আর কাকের ডাক শুনি না। কাক কি হারিয়ে যাচ্ছে? কাকের শহর ঢাকায় সাতসকালে একটা কাক ডাকবে না—এ কেমন কথা!’

কাক নিয়ে অবশ্য মাথাব্যথা নেই মাশুকের।

মাশুকের ভাবনায় বাদ সাধে এক খদ্দের। দিনের প্রথম কাস্টমার।

‘অরিজিনাল লেদার শু আছে?’

প্রশ্নটা বিরক্তিকর! সমিতির মার্কেটে এসেছে লেদার শু কিনতে? মাশুক কুশলী জবাব দেয়, ‘পিওর লেদার পাবেন না, মিক্সড হবে। তবে এগুলা লেদারের চেয়ে কম না।

‘দেখান তো ভাই।’

র্যাক ভর্তি বিভিন্ন ধরনের জুতা সাজানো। এক দিকে আঙুল তুলে মাশুক বলল, ‘ওইখানে নতুন কিছু শু আছে। দেখেন কোনটা পছন্দ হয়।

লোকটা এগিয়ে গেল র্যাকের দিকে। মাশুক এই জুতার দোকানে ক্যাশ আগলায়। জুতা দেখানো বা খদ্দেরের পায়ে গলিয়ে মাপ ঠিক করা তার কাজ নয়। অল্পবয়সী দুই তরুণ কাজটা করে। কিন্তু সকাল সাড়ে দশটায়ও কারো আসার নাম নেই।

‘ভাই, এই জোড়া নামান। নিয়া আসেন, দেখি।’

নরম কুশনের টুলে গিয়ে বসল ক্রেতা। ছোকরা দুটো আসছে না কেন? মাশুকের মাঝেমধ্যে এমন রাগ হয়, দুজনের নামে মালিকের কাছে নালিশ দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু দমে যায়। ওরা দুজনই ছেলের বয়সী। মায়া লাগে।

মাশুক বাধ্য হয়ে লেগে গেল খুবই অপ্রিয় একটা কাজে। লোকটা ধুলোমলিন পুরনো জুতা থেকে পা দুটি বের করতেই ছুটে পালাতে ইচ্ছা করল তার। মোজায় এমন গন্ধ, কেনার পর চিজ দুখানায় কখনো পানি পড়েছে কি না সন্দেহ!

লোকটা নতুন জুতা পায়ে গলিয়ে মচমচ করে কয়েক কদম হেঁটে দেখল। তারপর মুখ বাঁকা করে বলল, ‘নাহ, জুত নাই। রাইখ্যা দেন।’

লোকটার ধুলোমলিন পুরনো জুতা ডাকঘরের সিলমোহরের মতো একটা ছাপ রেখে যায় মাশুকের মনে। পরিবার থেকে দলছুট এই দেহটা এখনো বয়ে বেড়ানো যাচ্ছে। যখন আরো বয়স হবে, কর্মক্ষম থাকবে না, ঠিক ওই ধুলোমলিন জুতা বনে যাবে সে। হায় জীবন!

তাড়াহুড়া করে আসায় সকালের নাশতাটাও সারা হয়নি আজ। পেটে সারিন্দা বাজাচ্ছে ক্ষুধা। কিছু মুখে দেওয়া দরকার। কিন্তু ওরা না এলে বাইরে যাবে কী করে?

পরিষ্কার থাকার একটু বাতিক আছে মাশুকের। লোকটার নোংরা মোজা হাতড়ে গা ঘিনঘিন করছে। হাত না ধুলেই নয়। এ সময় সুরেলা আওয়াজ তোলে মোবাইলের রিংটোন। কল দিয়েছে নাবিলা। হাত ধোয়ার কথা ভুলে কল রিসিভ করে মাশুক।

‘কী করছ, বাবা?’

‘এইতো—দোকানে বসছি।’

‘আজ দুপুরে আসতে পারবা?’

‘কেন?’

‘তোমার এই একটা বিশ্রী স্বভাব, একটা প্রশ্ন করলে জবাব না দিয়া পাল্টা প্রশ্ন করো। আসতে পারবা কি না?’

‘খুব দরকার?’

‘উহু রে, আবার প্রশ্ন! আইসো।’

‘দেখি।’

‘দেখি আবার কী? দেখার কী আছে? আসবা, ব্যস।’

লাইন কেটে দেয় নাবিলা। মাশুকের হৃদয়গভীরে একটা কুলুকুলু স্রোত বয়ে যায়। ওদের কাছে যাওয়ার সুযোগ হলে এমন অনুভূতি হয়। আজব এক পরিস্থিতি। পরিবার নিজের, কিন্তু বাসা ওদের।

মাস কয়েক আগে মিরপুরের রুফটপ ওই ফ্ল্যাটে উঠেছে ওরা। নাজু, নাবিলা আর নাহিদ। বড় একটা রুম দুই ভাগ করে দুটি বানানো হয়েছে। একটায় রান্নাবান্না চলে। সেখানেই এক কোণে খাট পেতে থাকে নাজু আর নাবিলা। বাথরুম একটাই। সেটা ছাদের আরেক প্রান্তে। আরেকটা রুম নাহিদের। সেখানে জায়গা হয়নি মাশুকের। মা-মেয়ে যত স্বচ্ছন্দে একসঙ্গে থাকা যায়, বাপ-ছেলের এক রুমে থাকাটা সহজ নয়। বিশেষ করে ছেলে যদি তরুণ হয় আর মুখের ওপর বলে, ‘কী করলা জীবনে? মায়ের জীবন তো তামা করছই, আমাদের জন্যও তো কিছু করতে পারলা না!’

বাধ্য হয়ে মেসে উঠেছে মাশুক।

এর মধ্যে দোকানের ছেলে দুটি এসেছে। সমিতির মার্কেটের দোকানগুলোতে ক্রেতার ভিড় জমছে। এখানে বেশির ভাগই নিম্নমধ্যবিত্ত। তারা দেখে বেশি, কেনে কম। কিনলেও দোনামনা থাকে—ঠকলাম কি না। এর পরও জুতার দোকানে বিক্রি মন্দ না। দিনে সাত-আট জোড়া বিক্রি করতে পারলে ভালো লাভ থাকে।

দুপুরের দিকে ফোনে মালিকের কাছ থেকে ঘণ্টা তিনেকের জন্য ছুটি নেয় মাশুক। বলে, বাসায় জরুরি কাজ। ছেলে দুটির ওপর দোকানের ভার বুঝিয়ে দিয়ে মিরপুরের বাস ধরে সে। মাথায় এলোমেলো চিন্তা। হঠাৎ এই জরুরি তলব কেন? টাকার দরকার, না অন্য কোনো সমস্যা? নাজু আজকাল নিজে ফোন করে না, মেয়েকে দিয়ে করায়। এখন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ চলছে। এই মুহূর্তে টাকা দেওয়া সম্ভব না, যা দেওয়ার তা তো দিয়েছেই।

মিরপুর-১০ গোলচত্বরে বাস থেকে নেমে যায় মাশুক। এখান থেকে বাসায় যেতে রিকশায় ৫০ টাকার মতো লাগে। মাশুক হেঁটেই যায়। গলির মাথায় সবজির ভ্যান। বাসায় কিছু সবজি নেওয়া যায়। খুশি হবে ওরা। কিন্তু দাম শুনে দমে যায় মাশুক। নতুন আলু ৭০ টাকা, করলা ৮০ টাকা, বেগুন ১০০ টাকা। সবজির দামের কাছে জীবনের দাম পানি। সস্তার সবজি অবশ্য আছে। মুলা। বিশ টাকা কেজি। মাশুক নেয় কেজিখানেক।

এ বাসায় লিফট নেই। সিঁড়ি ভেঙে ছয়তলায় ওঠা কষ্ট। প্রবল ইচ্ছাশক্তি মাশুককে টেনে তোলে। টুকটুক করে মৃদু টোকা দেয়। নাজু দরজা খোলে।

‘তুমি!’

যেন তিরিশ বছরের জীবনসঙ্গীকে চিনতে অনেক কষ্ট। মাশুক গা করে না। সয়ে গেছে। তবে নাজুর জন্য মাশুকের এখনো অনেক মায়া।

মাশুক বিরস মুখে বলে, ‘নাবু ফোন দিয়া আসতে বলল। ভাবলাম জরুরি।’

‘আসো।’

দরজা থেকে সরে জায়গা করে দেয় নাজু। পেছনে নাবিলা এসে দাঁড়িয়েছে। মাকে তীক্ষ কণ্ঠে বলে, ‘বাবাকে দেইখা চমকানোর কী আছে, মা? নয় দিন পর আসল বেচারা!’

নাজু বলে, ‘আমাকে তো বললি না?’

‘তোমাকে বইলা কী হইব? তিতা কথা ছাড়া কিছু জানো?’

‘তিতা কথা তো এমনিই বাইর হয় না। তোর বাপের চুল পাইকা সাদা হইয়া যাইতেছে, তবু আক্কেল-বুদ্ধি পাকল না! দেখ, মুলা নিয়া আসছে! এইসব বলে কোনো বাসায় নেওয়ার জিনিস!’

‘মাসের কয় তারিখ আইজ? তুমি আমার পকেটের অবস্থা দেখবা না?’

‘টাকা না থাকলে আনবা না। তাই বইলা গ্যাসের ফ্যাক্টরি নিয়া আসবা?’

নাবিলা ফিক করে হেসে ফেলে। নাজুও যোগ দেয়।

মাশুক বিরক্ত হয়ে বলে, ‘এই জন্যই তোদের কাছে আসতে ইচ্ছা করে না। ভালো কিছু করলেও মরণ! মুলা দিয়া পাতা শুঁটকির চচ্চড়ি তুমি পছন্দ করো না? এই জন্যই তো...। এখন বলো কী হইছে?’

নাবিলা বলে, ‘কিছু হয় নাই, বাবা। বাসায় আজ ভালো কিছু রান্না হইছে। আমরা পোলাও-মাংস খাব, আর তুমি বাদ থাকবা, সেইটা কি হয়?’

মাশুক এতক্ষণে খেয়াল করে, রান্নাঘর প্লাস থাকার ঘরটায় দারুণ সুবাস! কয়েক দিনের না-খাওয়া অভাগার মতো হাসি ফোটে তার। বলে ফেলে, ‘পোলাওয়ের সঙ্গে কী করছ তোমরা? গরু, না মুরগি?’

নাবিলাও হাসে, ‘দুইটাই।’

‘কী উপলক্ষে এত কিছু?’

নাজু বলে, ‘আরে, নাহিদ ওর এক বন্ধুরে খাওয়াইব। সেও রাইড শেয়ার করে।’

এখন দুপুর দুইটা। এত বেলা পর্যন্ত না-খাওয়া মাশুকের আর তর সয় না। বলে, ‘কী দিবা দাও। খুব ক্ষুধা লাগছে।’

নাজু ভেতরে ভেতরে টেনশনে অস্থির। আজকের দাওয়াতের বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। নাহিদ যে বন্ধুকে নিয়ে আসবে, সেও পড়াশোনা ছেড়ে রাইড শেয়ার করে। নাহিদ বলেছে, ওর জানা মতে ছেলেটির বাজে কোনো নেশা নেই। কোনো মেয়ের সঙ্গেও নেই, তবে খুঁজছে। পছন্দমতো পেলে বিয়ে করবে। নাবিলাকে দেখে সে রকম আগ্রহ দেখালে বিয়ের কথা পাড়বে নাহিদ।

নাবিলা দেখতে-শুনতে মন্দ না। মেধাবীও। এসএসসিতে সায়েন্স থেকে জিপিএ ফাইভ পেয়েছে। মেডিক্যালে পড়ার ইচ্ছা। না হলে পাবলিক ভার্সিটি। কিন্তু নাহিদ বলে, বাবার যে অবস্থা, কলেজে থাকতে থাকতে নাবিলাকে পার করতে হবে। আইবুড়ো হলে তখন ছেলে পাওয়া মুশকিল।

নাজু একটু আপত্তি তুলেছিল, অমনি রেগে গেল ছেলেটা। বলল, ‘আমি এত বিয়ার করতে পারব না, মা। বোঝা হালকা করতে হইব। আমারও তো ভবিষ্যৎ আছে। বি প্র্যাকটিক্যাল!’

নাজু আর কিছু বলেনি। টাকা-পয়সা না থাকলে এ বয়সে অনেক অধিকার বেদখল হয়ে যায়। নাহিদ পইপই করে বলেছে, ‘বাবা যেন কিছুতেই জানতে না পারে। পরে জানাইলেই হইব।’

এ জন্যই নাজু কিছু জানায়নি মাশুককে। নাবিলাও জানে না এই দাওয়াতের আসল কারণ। মেয়েটা হুট করে বাবাকে নিয়ে আসায় এখন ভারি বিপদ হয়েছে। কখন যে ওরা এসে পড়ে! বাবাকে দেখলে নাহিদ এখন হয়তো কিছু বলবে না, পরে ঠিকই ঝাল ওঠাবে।

নাজু বলে, ‘তাড়াতাড়ি খাইয়া চইলা যাও। দেরি করলে দোকানের মালিক আবার কী বলে!’

হাতমুখ ধুয়ে বিছানায় বসে পড়ে মাশুক। নাবিলা ঘরে রাখা মোটা কাগজের একটা শপিং ব্যাগ ছিঁড়ে বিছিয়ে দেয় বাবার সামনে। বলে, ‘সকালে কী দিয়ে নাশতা করছ, বাবা?’

মাশুক এড়িয়ে যায়, ‘সকালের কথা এখন জানার দরকার আছে?’

‘রোজ সকালে নাশতা করার সময় তোমার কথা মনে পড়ে, বাবা। মা দুধ-চা দিত, তুমি তেল ছাড়া পরোটা ভিজাইয়া খাইতা। মা বলে আর কাঁদে।’

‘তুইও এখন কাঁদবি নাকি?’

নাবিলা ওদিক ফিরে মুখ আড়াল করে। মাশুকের বুকের গভীর থেকে দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে। করোনার আগে ভালোই ছিল ওরা। তখন এত লোয়ার লেভেলে না, বেশ ভালো একটা আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানে হিসাব বিভাগে ছিল। দুই কামরার একটা ছিমছাম বাসায় ছিল। আলাদা কিচেন, দুটি বাথরুম। নাহিদ তখন ঢাকা কলেজে অনার্সে পড়ে। নাবিলা স্কুলে। হুট করে করোনা এলো, ভোজবাজির মতো উধাও হলো চাকরিটা। তারপর কয়েকটা মাস একদম বেহদ্দ বেকার। করোনা গেলে ব্যাংকে যা ছিল, তা দিয়ে শেষরক্ষা হিসেবে একটা ফাস্ট ফুডের দোকান দিয়েছিল। জমল না। পুরো ১০ লাখ টাকা গচ্চা। নাহিদের পড়াশোনা ওখানেই শেষ। তবু ভাগ্যিস, ধারদেনা করে ওকে একটা মোটরবাইক কিনে দিতে পেরেছে। চারটা বছর ছোট-বড় নানা ঢেউ সামলে শেষে এই জুতার দোকানে ঢুকেছে মাশুক। বেতন যা পায়, তা দিয়ে কোনোমতে টেকা যায়, কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না।

বাবাকে পোলাও-মাংস বেড়ে দেয় নাবিলা। অনেক দিন এমন ভালো খাবার খায় না মাশুক। রাজ্যের ক্ষুধা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সব শেষে দই খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে মাশুক। নাবিলা বলে, ‘তোমার বেতন কি আর বাড়বে না, বাবা?’

‘বাড়বে কিভাবে? বাড়ানোর কথা বলারই তো সাহস হয় না।’

‘তোমার সাহস নাই দেইখাই তো আমাদের এই অবস্থা। ভাইয়া ঠিকই বলে। মালিককে বলবা যে জিনিসপত্রের দাম বেশি, চলা যায় না।’

মাশুক কিছু বলে না। হালকা নিঃশ্বাস ছাড়ে। নাজুর ফোনে রিংটোন। কল দিচ্ছে নাহিদ। বুকটা ধড়াস করে ওঠে। এসে গেছে নিশ্চয়ই! ভয়ে ভয়ে ফোন ধরে। কিন্তু না, জরুরি কি একটা কাজ পড়েছে। এখন না, রাতে আসবে ওরা। হাঁপ ছাড়ে নাজু। যাক, এ যাত্রা বাঁচা গেছে!

নাজু এবার বলে, ‘খেয়ে একটু আরাম করেই যাও। একদিন একটু লেট হইলে কী আর বলবে?’

মাশুকেরও ভরপেট খেয়ে নড়তে ইচ্ছা করে না। ওই বিছানায়ই চিত হয়ে শুয়ে পড়ে। নাবিলা মাথার কাছে বসে। বাবার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে, ‘আর কয়েকটা মাস কষ্ট করো, বাবা। আমি এইচএসসি দিয়া টিউশনি করব। তোমাকে আর মেসে থাকবে হইব না। তখন আরেকটা ভালো বাসায় উঠব।’

নাবিলা বলেই চলে, ‘আর যদি ভার্সিটিতে ভর্তি হই, হলে উঠতে পারি...’

নাবিলার সব কথা কানে যায় না মাশুকের। আবেশে চোখ বুজে আসে। ঘোরলাগা চোখে স্বপ্ন দেখে সে। সবাই একসঙ্গে নতুন একটা বাসায় উঠেছে। বারান্দায় আসা নরম রোদে গা পেতে বসে আছে সে। ভেতরে চায়ের কাপে টুং টাং। এখনই আসবে ভাপ ওঠা চা। কিন্তু শীত বিকেলটা বড্ড ক্ষণস্থায়ী। কখন যে মিষ্টি বিকেল অস্তাচলে বিলীন হয়, টের পায় না মাশুক।

একটি পুরনো গল্প

- ইউসুফ শরীফ

পুরনো হলেও এখনো চাপা রিনঝিন হাসি ঢেউ খেলে যায় ছ’ফুটি এই গলিতে—বাঁ দিকে সালেহা মঞ্জিলের উঁচু দেয়াল, ডান দিকে আম-কাঁঠালগাছের নিরিবিলি ছায়ায় পর পর দুটি টিনশেড বাংলোবাড়ি। সামনে গলি গিয়ে পড়েছে দু’পায়া পথে আর পেছনে এল সাইজ টিনশেড এই এলাকার থেকে যাওয়া একমাত্র মেস—ইঞ্জিনিয়ার্স মেস। যে ইঞ্জিনিয়াররা গাছপালায় ছাওয়া শান্ত পরিবেশে এই মেসবাড়িটার প্রথম বাসিন্দা ছিলেন, এখন নিশ্চিত কোনো না কোনো অভিজাত পাড়ায় তাঁরা বিলাসবহুল জীবন যাপন করছেন।

ইলিয়াস ঢুকতে গিয়ে পুরনো ভাঙাপ্রায় টিনের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে যায়।

সুবাসটা চেনা চেনা, অথচ মোটেই চেনা নয়। হাসিটাও এই রকম—পুরনো হাসির ধরন, যা চেনা যায় যায় না। চকিতে মনে পড়ে ইলিয়াসের মানুষকে চেনার আগেই বোধ হয় তার হাসি চেনা যায়।

স্কুলে হেডমাস্টার সাব আজ বলে দিয়েছেন—আমি দুঃখিত ইলিয়াস সাব, আপনার জন্য বোধ হয় কিছু করতে পারলাম না। কিভাবে করব বলুন, একজন মন্ত্রী যদি সামান্য একটা স্কুল শিক্ষকের চাকরির জন্য রিকমেন্ড পাঠিয়ে আবার টেলিফোনে রিকোয়েস্ট করেন, তাহলে কী করা যাবে! আপনি সাময়িক নিযুক্তি নিয়ে কাজ করেছেন—আপনার একটা দাবি আছে, কিন্তু আমার করার নেই কিছুই।

মন্ত্রীদের হাত কত দীর্ঘ! একটা মানুষের হাত কত দীর্ঘ হতে পারে? কোনো কোনো বংশের লোকদের হাত নাকি তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ হয়—এ রকম কথা বলা হয়ে থাকে। সেটাও তো আর শরীর ছাড়িয়ে যায় না। তবে মন্ত্রীর হাত শরীরের তোয়াক্কাই করে না, অশ্বখুরের দাগের পরিমাণ ফাঁকফোকরে ননি-মাখনের খানিকটা আভাসও জিহ্বাগত হওয়ার বাইরে থাকে না!

হাত নিয়ে ভাবতে ভাবতে ইলিয়াস মেসে ঢুকছিল। টিনের ভাঙা গেটে হাত রাখার সঙ্গে সঙ্গে ওই হাসি আজও দুরন্ত তরঙ্গের মতো আছড়ে পড়ল।

গোপন কড়া নাড়ার এই শব্দ ঝরনার মতো বইছে এখন তার বুকের ভেতর। অবাক কাণ্ড, দীর্ঘ হাতের ছোবল যে ক্ষত তৈরি করেছে, তার ওপর ঝরনার পানি পড়তেই বেদনা ধোঁয়ার মতো উড়তে থাকল—আসলে উড়তে থাকল কী! পুরনো অভ্যাস তো থাকে!

মুচকি হাসিটা ধরে রেখেই রুমে ঢুকল। রুমমেট পানি উন্নয়ন বোর্ডের ডেপুটি অ্যাকাউন্টস অফিসার রফিক মাড়ির গোড়ায় গুল ঠেসে দিয়ে পুরনো অভ্যাসে অস্বাভাবিক জোরে হাত ঝাড়ছিল।

ইলিয়াস ঢোকামাত্র তার মুখে দৃষ্টি স্থির করে হাতঝাড়া ভুলে উৎসাহিত হয়ে উঠল, কী কাম হইয়া গ্যাচে! হবে না ভাই, আপনের কপাল ভালো। কইছিলাম না—চিন্তা কইরেন না। আরে ভাই—আপনে আপনের কপাল দেখতে না পাইলে কী হইব—আমরা তো দেখতে পাই। আপনের কপালের গড়ন আলাদা—এই রকম গড়নপদের কপাল দেখলেই চিনবার পারি—হেই ইস্ট পাকিস্তান ওয়াপদার আমলে ক্লার্ক হইয়া ঢুকছি—কত কপাল দেখছি। অহন একনজর দেখলেই কইয়া দিতে পারি কী আছে কপালে। না, কপালতত্ত্ব নিয়া পড়াশোনা করি নাই, এইডা অভিজ্ঞতা। বুঝলেন ভাই, অভিজ্ঞতার কোনো বিকল্প নাই।

রফিক গুলের ক্রিয়ায় মুখে জমে ওঠা পানি দরজা দিয়ে বাইরে পিক করে ছুড়ে দিয়ে আত্মতৃপ্তির হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

ইলিয়াসের হাসি মিলিয়ে গেছে—জামার বোতাম খুলতে খুলতে বলল, কাম হয় নাই, রফিক ভাই!

রফিক বিছানা থেকে উঠে ইলিয়াসের সামনে এসে দাঁড়াল, কন কী, হয় নাই! হয় নাই ক্যান? আপনে তিন মাস কাজ করছেন—অহন আপনে, ডিপার্টমেন্টাল ক্যান্ডিডেট রুলে আছে আপনের প্রিফারেন্স।

ইলিয়াস বলল, কলোনিতে পাঁচ বছর আগে আপনার নামে বাসা অ্যালট হয়েছে—তার পরও বাসায় উঠতে পারছেন না কেন?

রফিক হতাশ হয়ে বিছানায় বসে পড়ে বলল, আরে ভাই, এই কিচ্ছা না কত দিন কইছি। গত পাঁচ বছরে আমি যত কথা কইছি—তার বেশি অর্ধেক খরচ হইছে এই কিচ্ছা কইতেই। তো আর কওয়া যাইব না, পরশু দিন অফিসে হুমকি দিয়া গ্যাছে।

ইলিয়াস বলল, কন কী! হুমকি দেওয়ার জন্য অফিসে গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছে?

রফিক হাত-পা ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল, আরে ভাই, গুণ্ডা হইলে বুঝতাম—গুণ্ডায় হুমকি দিব না তো কী করব, হুমকি দিয়া গ্যাছে ওই মেয়েটা। কই নাই যারা জবরদখল কইর্যা রাখছে বাসা ওদের ওই মেয়েটা। কয় গান গায়—শিল্পী। এ যে কোন শিল্প সে কি আর বুঝি না! জানেন, ছোটবেলায় গেরামে দেহতত্ত্বের গান শুনছি, আর অহন এই সময়ে ঢাকার শহরে দেখছি দেহশিল্পের দাপট!

ইলিয়াস বলল, গোটা দেশটাই এখন মাসলম্যানদের হাতে জিম্মি—এদের হাত থেকে উদ্ধার না পেলে দেশ চলবে না!

রফিক বলল, আরে দূর সাব, আপনে কী কন! এই যে মেয়েটা আমারে রীতিমতো হুমকি দিয়া গ্যাল—সে কি মাসলম্যান? এ হলো সফট মাসল ওম্যান। এখন এদের যুগ, এদের হাতে জিম্মি এখন সমাজ। হার্ডওয়্যারের যুগ শেষ, এখন সফটওয়্যারের যুগ!

ইলিয়াস বিছানায় বসে পড়ে বলল, বুঝলাম না ভাই কী কইলেন সাংকেতিক ভাষায়।

রফিক বলল, আরে ভাই, আপনেরে আর কত বুঝাইবাম। সাংকেতিক ভাষা হইল এই যুগের ভাষা। আপনে তো ম্যালা নভেলটভেল পড়েন। দেখেন না আজকাল মডার্ন জনপ্রিয় লেখকরা কেমন শর্টহ্যান্ডের মতো সংকেত দিয়া দিয়া তরতর কইর্যা লেইখ্যা যায়। মনে হয় চিন্তা নাই ভাবনা নাই—কাগজ-কলম নিয়া বসে আর ফরফরায়্যা লেখা শেষ কইর্যা ফালায়। এই কথা কইছে এক মহাজনপ্রিয় লেখক এক সাপ্তাহিকে সাক্ষাৎকারে। কথা বেঠিক না—চিন্তা-ভাবনা যদি কিছু করতে হয় তো করব পাঠকরা।

ইলিয়াস বলল, এটা আপনার অন্যায়, রফিক ভাই—আপনি জানেন সারা বিশ্বের সাহিত্যে পরিবর্তন এসেছে। আমাদের লেখকরাও—

রফিক তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, রাত কয়টা দেখছেন? অহন হাতমুখ ধুইয়া খাইতে বসেন।

লোকটার মেজাজ এই বাসা নিয়ে ইদানীং খিটখিটে হয়ে উঠেছে। তবে সময়মতো খাওয়া আর ঘুমানোর ব্যাপারে ইলিয়াসকে প্রতিদিন তাগিদ দিতে ভোলে না।

খাওয়াদাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে বাতি নিভিয়ে দিল ইলিয়াস। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে সেই রিনঝিন হাসিটা তার মশারির ভেতর ঢুকে পড়ল—সে এখন থইথই হাসির ঢেউয়ে নিমজ্জিত। এমন তো হতে পারে, কাল খুব ভোরে এই গলির বাসিন্দারা জেগে ওঠার আগে ভাঙা গেট দিয়ে বের হতেই দেখবে—কী দেখবে! কোনো ছবি স্পষ্ট হয় না। সাদা কাগজের মতো একটা ভোর ওত পেতে রয়েছে—এ রকম সাদার মুখোমুখি হতে ভয় পায় সে, দম আটকে আসে তার।

ইলিয়াস উঠে বসে বিছানায়। মশারি গুটিয়ে টেবিলের ওপর থেকে হাতড়ে পানির গ্লাসটা তুলে নেয়—ঢকঢক করে খানিকটা পানি পান করে।

তারপর ডাকে, রফিক ভাই ঘুমিয়েছেন?

রফিক জিজ্ঞেস করল, ঘুম আসছে না? ঘুমান, ঘুম হইল শরীরের বিশ্রাম। চিন্তা কইর্যা কিছু হয় না—যা হওয়ার এমনিই হয়। ঢাকার শহরটা একটা সমুদ্র—এইখানে রুই-কাতলার পাশাপাশি মলা-পুঁটিও থাকে। তবে থাকার একটা ফরম্যাট আছে—আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত অস্থির অস্থির লাগে, হইয়্যা গ্যালে দেখবেন একেবারে নিশ্চিন্ত পানির মতো জীবন। নেন ঘুমান।

ইলিয়াস বলল, আপনি সজাগ ছিলেন—ঘুমান নাই?

রফিক বলল, আরে কইয়েন না, হঠাৎ আপনের ভাবিরে দেখলাম—

ইলিয়াসের কণ্ঠে বিস্ময়, ভাবিরে দেখলেন! কী স্বপ্ন দেখছেন?

রফিক হেসে ওঠে, আরে না—ঘুমাই নাই তো স্বপ্ন দেখব ক্যামনে!

ইলিয়াস বলল, তাহলে ভাবিরে দেখলেন কেমনে?

রফিক বলল, মশারির পাশে আইস্যা দাঁড়াইল। আপনে যখন পানি খাইলেন তখন কইল—যাইগা, ইলিয়াস ভাইয়ে দেখলে কী কইব? শত হউক এইডা মেস তো!

ইলিয়াস থ—লোকটা বলে কী—মাথায় গোলমাল দেখা দেয়নি তো! সে চুপ হয়ে যায়—মুখ থেকে কোনো শব্দ বের করে না।

অনেকক্ষণ পর রফিক কথা বলে ওঠে—কী, ঘুমাইলেন?

ইলিয়াস সাড়া দেয়, না।

রফিক বলল, ইলিয়াস সাব, আপনে আমার ছোট ভাইয়ের মতন, কী কই আপনেরে। জানেন, বিয়া করলাম—দু’টা ছেয়েমেয়েও হইল, কিন্তু সংসার করতে পারলাম না। একজন ব্রাহ্মণবাড়িয়া আর একজন ঢাকায়। সংসার বলতে যা বোঝায়, প্রতিদিনের সংসার, তা হয়!

রফিকের দীর্ঘশ্বাস ঘরের বাতাস ভারী করে তোলে—এত ভারী যে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

ইলিয়াস জিজ্ঞেস করল, রফিক ভাই, আমি যখন এলাম, তখন বাইরে কোনো হাসির শব্দ শুনেছিলেন?

রফিকের কণ্ঠে বিস্ময়, হাসি! কার হাসি?

ইলিয়াস বলল, এই—এই কোনো মহিলার!

রফিক আপন মনে আওড়াল—মেয়েমানুষের হাসি! না তো—কন কী! শুনছেন আপনে?

ইলিয়াস বলল, হ্যাঁ। গত কয় দিন যাবৎই শুনি—ভাঙা গেটটায় হাত রাখতেই রিনঝিন হাসি...

রফিক হেসে ওঠে, দূর কী কন! আপনে শোনেন আর আমি শুনি না, কেউ শুনে না—এইটা হয় নাকি? এইটা আপনের ভেতরে লুকাইয়া আছে—ফাঁক পাইলেই বাইর হয়!

ইলিয়াস বলল, এটা কী কন রফিক ভাই? আমি স্পষ্ট শুনেছি, একদিন-দুইদিন না, গত এক সপ্তাহ ধরে শুনছি—মিষ্টি সুরেলা হাসি, ঠিক ঝরনা থেকে পানি গড়ায় যেমন শব্দ করে!

রফিক ওকে থামিয়ে দেয়—ব্যস, হইয়া গ্যাছে, আর কইতে হইব না। এই যে আপনের ভাবি আইস্যা দাঁড়াইল—এইটা ক্যামনে? আরে ভাই, ভেতরে লুকাইয়া থাকলে ফাঁক পাইলেই বাইর হইয়া আসে। ভেতরটা যখন অসহ্য হইয়া ওঠে, তখনই বাইর হয়।

ইলিয়াসের গা ছমছম করে ওঠে—সে বুকে হাত দেয়—অনুভব করার চেষ্টা করে সত্যই রিনঝিন হাসিটা ভেতরে আছে কি না!

ঈদে অভিজাত সাজ

- ঈদে গরম থাকবে, তাই স্টাইলের সঙ্গে সাজে আরামের দিকটাও খেয়াল রাখুন। ঈদের সাজ নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন রেড বিউটি স্যালনের রূপ বিশেষজ্ঞ আফরোজা পারভীন। লিখেছেন মোনালিসা মেহরিন

ঈদের দিনের অনুভূতিই অন্য রকম। এদিন সাজে সুন্দর ও সাবলীল থাকা চাই। ঈদ সকালটা শুরু হয় কাজের ব্যস্ততা দিয়ে। দুপুরে অতিথি আপ্যায়নে সময় কাটে।

সকালে হালকা সাজ

সকালে হালকা ও আরামদায়ক পোশাক পরা উচিত কারণ এসময় ছিমছাম, স্নিগ্ধ সাজই সুন্দর লাগে।

সকালের পরিবেশে হালকা যেকোনো কিছুই ভালো মানায়। মেকআপ, কনট্যুরিং, ব্লাশ ও মাশাকারায় হালকা ভাব ধরে রাখতে পারেন। সকালে চুলের সাজে পনিটেল করে নিন।

দুপুরে চাই আরাম

গরম আবহাওয়া এখন। রেড বিউটি স্যালনের স্বত্বাধিকারী ও রূপ বিশেষজ্ঞ আফরোজা পারভীন বললেন, ‘ঈদের দিন দুপুরে ভারী মেকআপ না করাই ভালো। বেইস মেকআপ ম্যাট রাখুন। গরমে ত্বক বেশি ঘামলে বা তেলতেলে হলে ভালো করে মুখ ধুয়ে টোনার লাগিয়ে নিন। চেষ্টা করুন মেকআপের সব উপাদান যেন ম্যাট হয়। এতে গরমে ঘামলেও মেকআপ নষ্ট হবে না। চোখে ঘন মাশকারা ও আইলাইনার দিতে পারেন। চোখের সাজে স্মোকি ভাবও এই সময় সুন্দর লাগবে। পোশাকের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে লিপস্টিক দিন ঠোঁটে। ন্যুড কালার লিপস্টিকও রাখতে পারেন। কানে দুল আর গলায় হালকা লকেট বেছে নিতে পারেন। দুপুরের সাজে চুল বেঁধে রাখাই বেশি আরামদায়ক হবে।’

রাতে জমকালো

রাতের বেইস মেকআপ মানায় ভালো। সাজও জমকালো হয়। রাতে জমকালো কাজ করা পোশাকের সঙ্গে ভারী মেকআপ, ভারী গয়না, চোখের সাজে রঙের বাহার, ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক রাতে আরো বেশি সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলবে। বিন্দিয়া এক্সক্লুসিভ কেয়ারের স্বত্বাধিকারী শারমিন কচি বললেন, ‘রাতের সাজে মানানসই হাইলাইটার ব্যবহার করুন। গাঢ় ব্লাশ অন বেছে নিন। ঠোঁটেও থাকবে উজ্জ্বল রং। চোখে রঙিন সাজ বা স্মোকি আই রাতে ভালো দেখাবে। চুলের সাজে লম্বা বেণি সুন্দর মানাবে। চাইলে চুল ছেড়েও রাখতে পারেন।’

যখন যেমনই সাজুন, সবার আগে নিজের ব্যক্তিত্ব ও আরামদের দিকটা প্রাধান্য দিন। গরমে সাজবেন তো অবশ্যই, তবে তা যেন নিজের সৌন্দর্য আর সুস্থতায় কোনো ব্যাঘাত না ঘটায়। মনে রাখবেন, সবার আগে নিজেকে সুস্থ রাখা সবচেয়ে জরুরি। তবেই তো ঈদের আনন্দ সবার সঙ্গে মিলেমিশে উপভোগ করবেন।

ফ্যাশন

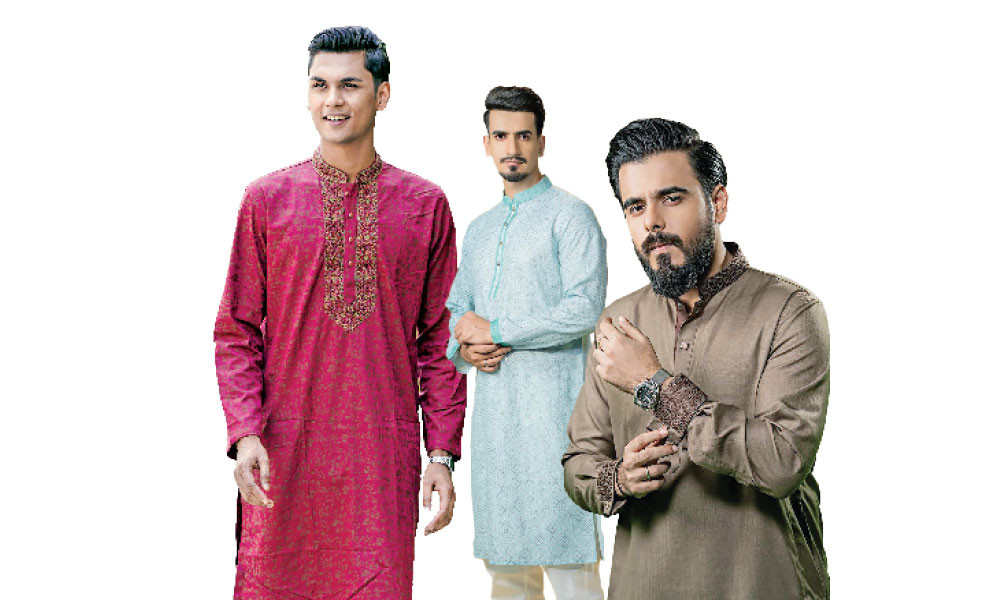

ঈদের ফ্যাশনেবল পাঞ্জাবি

- ঈদের দিন পাঞ্জাবি না পরলে ছেলেদের ফ্যাশন যেন অপূর্ণ থেকে যায়। প্রতিবছর নতুন নকশা, থিম ও প্যাটার্নের পাঞ্জাবি নিয়ে আসে ফ্যাশন হাউসগুলো। ডিজাইনারদের সঙ্গে কথা বলে এবারকার ঈদের পাঞ্জাবির খোঁজ জানাচ্ছেন আতিফ আতাউর

পাঞ্জাবি পরতে ভালোবাসেন না এমন পুরুষ কমই। ঈদের দিন তো নতুন পাঞ্জাবি ছাড়া জমেই না। এ জন্য ঈদ ঘিরে নতুন নতুন পাঞ্জাবির পসরা সাজিয়ে বসে ফ্যাশন হাউসগুলো। ফ্যাশন হাউস কে ক্রাফটে এসেছে বর্ণিল নকশার পাঞ্জাবি।

বিশ্বরঙের শোরুমে ম্যানিকুইনগুলোর বেশির ভাগই ঈদের পাঞ্জাবি পরা। প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী ডিজাইনার বিপ্লব সাহা বলেন, ‘এবার নকশা ও থিমের চেয়ে আরামই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে পাঞ্জাবির কাপড়ে। কারণ গরমের মধ্যে। সে জন্যই আরামকে বেছে নেওয়া। সুতি, কটন, সেমিকটন, লিনেন ও পাতলা তাঁতের কাপড়ে তৈরি হয়েছে এবারকার ঈদ পোশাক।

প্রিন্টে পরিপাটি

প্রিন্টের পাঞ্জাবির প্রতি ছেলেদের আকর্ষণ সব সময়ই। এবারও প্রিন্টের পাঞ্জাবির জয়জয়কার। ফ্যাশন হাউস ওটু, জেন্টল পার্ক, লা রিভ, টুয়েলভ, অঞ্জন’স, লুবনান, রিচম্যান থেকে শুরু করে ছোট-বড় সব প্রতিষ্ঠান ঈদ উপলক্ষে প্রিন্টের নতুন পাঞ্জাবি এনেছে। লালচে সুতি পাঞ্জাবিতে কালো প্রিন্টের নকশা, হাতায় কালো রঙের পাইপিংয়ের প্রিন্ট যেমন দারুণ সাড়া ফেলেছে, তেমনি গাঢ় সবুজ শেডের জমিনে হালকা সবুজ প্রিন্ট, তার সঙ্গে এমব্রয়ডারির নকশা যুক্ত করে অভিজাত ভাব আনা হয়েছে। এসব পাঞ্জাবির বোতামের আলাদা নকশা ও ম্যাটেরিয়ালেও পাওয়া যাবে ভিন্নতা। এ ছাড়া ফুল, ফল, পাখি, লতাপাতা ও প্রকৃতির নানা মোটিফ যুক্ত হয়েছে এবারকার প্রিন্টের পাঞ্জাবিতে।

কাটছাঁটে নতুন কী

গলা, বুক, হাতা ও কাঁধের কাটছাঁটে রয়েছে আলাদা বৈচিত্র্য। সারা লাইফস্টাইলের ডিজাইনার শামীম রহমান বলেন, ‘কম বয়সীদের জন্য জমকালো ও ভিন্ন ধাঁচের প্যাটার্নের পাঞ্জাবি এনেছি। আলাদা কাপড় জুড়ে দেওয়া, বোতামের পরিবর্তন, বুকের কাটে ভিন্নতা, এমব্রয়ডারি ও সুই-সুতার কাজের সাহায্যে নতুনত্ব যোগ করা হয়েছে। কখনো বুকের এক পাশ খালি রেখে আরেক পাশে নকশা, কখনো কাঁধের কাছে ভিন্ন কাপড় জুড়ে দিয়ে ভিন্নতা আনা হয়েছে।’

একেকজনের একেক রকম চাহিদার কথা মাথায় রেখে পাওয়া যাবে তিন ধরনের পাঞ্জাবি—রেগুলার ফিট, স্লিম ফিট ও স্লিম শর্ট। এখনকার ট্রেন্ড লম্বা কাটের লুজ ফিট পাঞ্জাবি। অভিজাত লুকেরও পাঞ্জাবি পাওয়া যাবে বিভিন্ন ফ্যাশন হাউসে। সিল্ক, মসলিনের মতো দামি কাপড়ে তৈরি এসব পাঞ্জাবিতে অভিজাত ভাব তুলে ধরতে অতিরিক্ত ভ্যালু অ্যাড করতে ব্যবহার করা হয়েছে নানা রকম ম্যাটেরিয়ালের অলংকার।

কখন কেমন পাঞ্জাবি

ঈদের সকালে হালকা রঙের পাঞ্জাবি বেশি মানানসই। ঈদের জামাতে বেশি উজ্জ্বল রং বেমানান মনে হবে। হালকা রঙের পাঞ্জাবি সকালের আবহে স্নিগ্ধ ভাব এনে দেবে। ঈদ বিকেলে ও রাতে উজ্জ্বল রঙের পাঞ্জাবি বেছে নিন। কমলা, হালকা সোনালি, হলুদ ও গাঢ় নীল রঙের পাঞ্জাবি পরা যাবে। বিকেলের সূর্যের সোনালি রং কিংবা রাতের আলো-আঁধারি পরিবেশে দারুণ মানিয়ে যাবে এমন পাঞ্জাবি। বেছে নিতে পারেন ম্যাচিং পাঞ্জাবিও। কয়েক বছর ধরেই ট্রেন্ডে রয়েছে ম্যাচিং পোশাক। সব বয়সী সদস্যদের জন্য পাওয়া যাবে একই নকশার পাঞ্জাবি।

কোথায় পাবেন, কেমন দাম

বসুন্ধরা সিটি শপিং মল, যমুনা ফিউচার পার্ক, সুবাস্তু আর্কেড, রাপা প্লাজা, পুলিশ প্লাজার মতো বড় বড় মার্কেটের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের শোরুমগুলোতে পাওয়া যাবে ঈদের নতুন পাঞ্জাবি। একটু কম দামে ভালো মানের পাঞ্জাবি পাওয়া যাবে নিউমার্কেট, আজিজ সুপার মার্কেট, বেইলি রোড, মিরপুর শাহ আলী মার্কেটসহ ছোট-বড় মার্কেটগুলোতে। মিরপুর, নিউমার্কেট, গুলিস্তান, বায়তুল মোকাররম, বঙ্গবাজারে আলাদা পাঞ্জাবির মার্কেট রয়েছে। ব্র্যান্ডের পাঞ্জাবি পাবেন এক হাজার ৩০০ টাকা থেকে পাঁচ হাজার ৫০০ টাকার মধ্যে। ব্র্যান্ডের বাইরের পাঞ্জাবির দাম পড়বে ৩০০ থেকে এক হাজার টাকার মধ্যে।