প্রথমে অখণ্ড ভারতবর্ষ। ইংরেজ রাজত্ব। অখণ্ড ভারত বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্রের জন্ম—১৯৪৭ সালে। সব শেষে ২৪ বছর পর ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার মাধ্যমে বাঙালি জাতির নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

স্বাধীনতাসংগ্রামে ফুটবল

- ইকরামউজ্জমান

একসময় উপমহাদেশের মানুষ ইংরেজদের আমদানি করা ফুটবল রপ্ত করে খেলাটির মধ্যে খুঁজে পেয়েছে তাদের অজানা সামর্থ্যের পরিচয় ও বিশ্বাস।

দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত কলকাতার ফুটবল মানেই ছিল বাঙালির ফুটবল। সর্বভারতীয় ফুটবলকে পরিচর্যার পরিণতি দিয়েছে কলকাতা। অখণ্ড ভারতবর্ষে বাঙালির ফুটবল স্বর্ণযুগ বলতে গেলে স্বাধীনতাপূর্ব সময়।

১৮৯২ সালে গঠিত হয় ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (আইএফএ)।

কলকাতায় ফুটবল প্রবর্তনের শৈশবে ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙালিদের শোভাবাজার ক্লাব। এর চার বছর পর ১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মোহনবাগান। ১৮৯৩ সালে শুরু হয় আইএফএ শিল্ডের খেলা। ১৯১১ সালে প্রথম স্থানীয় দল হিসেবে ব্রিটিশ আর্মির ফুটবল দল ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টকে ২-১ গোলে পরাজিত করে মোহনবাগান নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে পরাধীন ভারতে। এই বিজয় জাতীয় ভাবধারায় অভ্যুদয়ের এক বিরাট পদক্ষেপ। শিল্ডের ফাইনালে ব্রিটিশ দলকে পরাজিত করাটা সারা দেশকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল। মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে, ব্রিটিশ ফুটবল শক্তি মাঠে নত হয়েছে, এবার স্বাধীনতার সংগ্রামে এদের নত করার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ভারতীয় জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধকরণে এবং আত্মবিশ্বাস সৃষ্টিতে কয়েক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। এই বিজয় জাতীয় বিজয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বাঙালি খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত ফুটবলের এই বিজয় মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে সবচেয়ে বেশি উজ্জীবিত করেছে। মোহনবাগান দলের পক্ষে গোল করেছিলেন অধিনায়ক শিবদাস ভাদুড়ি এবং অভিলাষ ঘোষ। দুজনই আমাদের বাংলার সন্তান। বাড়ি যথাক্রমে ফরিদপুর ও ময়মনসিংহে। শুধু তা-ই নয়, দলের ১১ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে আটজনই ছিলেন আমাদের বাংলার। মাঠে ব্রিটিশবিরোধী এই সাহসী ফুটবল সৈনিকরা ১৯৪৭ সালের অনেক আগেই মানুষকে স্বাধীনতার স্বাদ উপহার দিয়েছেন। স্বাদেশিকতার জোয়ারকে বেগবান করেছেন। রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের স্বাধীনতার সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছেন।

১৮৯৮ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত কলকাতার ফুটবল লীগে স্থানীয় কোনো দল লীগ শিরোপা জিততে পারেনি। ১৯৩৩ সালে নোয়াখালীর হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরীর (পরবর্তীকালে রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী, ক্রীড়া সংগঠক ও সমাজসেবী) নেতৃত্বে মোহামেডান দ্বিতীয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রথম বিভাগ লীগে (১৯৩৪ সালে) খেলার সুযোগ পায়। এরপর মোহামেডান ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত টানা পাঁচবার লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়। মোহামেডানের এই কৃতিত্ব শুধু মুসলমান সম্প্রদায় নয়, গোটা ভারতবর্ষের মানুষকে আলোড়িত করে। জন্ম দেয় আত্মবিশ্বাসের—ইংরেজদের কেবল মাঠে নয়, হারানো সম্ভব স্বাধীনতার লড়াইয়েও। মোহামেডান ১৯৩৯ সালের লীগে আইএফএর সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে লীগ থেকে সরে দাঁড়ায়। না হলে তারা হয়তো একটানা ১৯৪১ সাল পর্যন্ত লীগ চ্যাম্পিয়ন হতে পারত। ক্রীড়া রাজনীতি সেটি হতে দেয়নি।

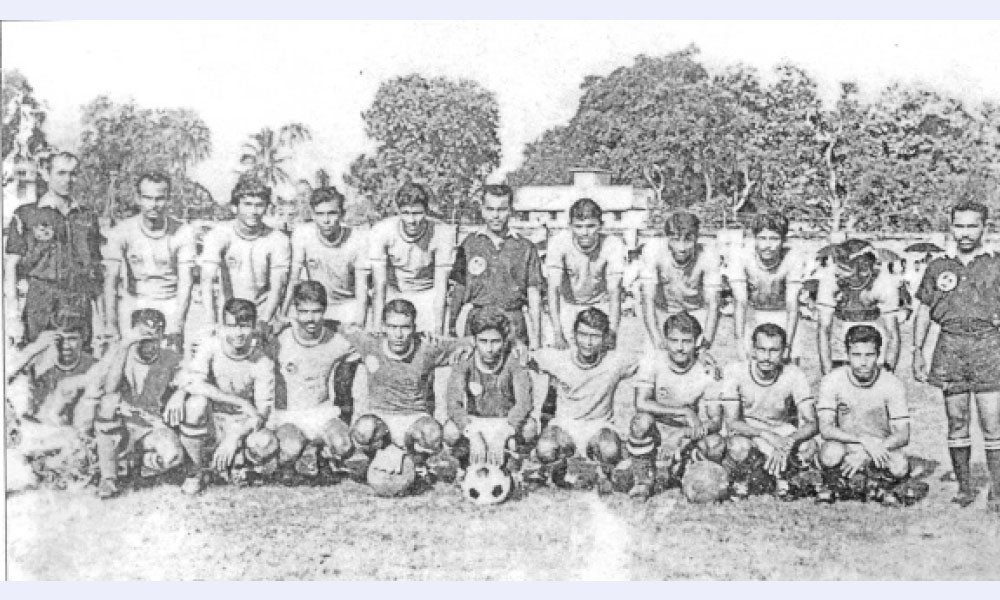

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধভাবে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই শুরু করেছিল, তা ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পায়। বাঙালিরা অর্জন করে স্বাধীন বাংলাদেশ। আমাদের অস্তিত্বের জন্য স্বাধীন দেশের প্রয়োজন ছিল। পাকিস্তানের সঙ্গে ২৪ বছর ছিল আমাদের ভুল ঠিকানা। বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় মুক্তিযুদ্ধ। ‘স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল’-এর আওতায় অধিনায়ক জাকারিয়া পিন্টুর নেতৃত্বে বাঙালি ফুটবলাররা মুক্তিযুদ্ধকে বিশ্বব্যাপী জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। এই নজির আর কোনো দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাসে নেই। অস্ত্রহাতে যুদ্ধের পাশাপাশি ফুটবল মাঠ থেকে স্বাধীনতার জন্য লড়েছেন। প্রদর্শনী ম্যাচ খেলার মাধ্যমে স্বাধীনতাযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। ১৯৭১ সালের ২৫ জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল ভারতের বিভিন্ন স্থানে মোট ১৬টি ম্যাচ খেলেছে। প্রথম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৫ জুলাই নদীয়ার কৃষ্ণনগর স্টেডিয়ামে। এই দিনটি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই দিনে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের খেলোয়াড়রা প্রথম বিদেশের মাটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা ওড়ান এবং পতাকা নিয়ে মাঠ প্রদক্ষিণ করেন। এই ঘটনাটি মুক্তিকামী বাঙালিদের জন্য ছিল অনেক বড় আশার আলো। খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল নদীয়া জেলা একাদশের সঙ্গে। খেলার ফল ২-২ গোলে ড্র। স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের পক্ষে গোল করেছেন এনায়েত ও শাহজাহান।

স্বাধীনতা আন্দোলন, জাতীয়তাবোধ, নিজস্ব আইডেনটিটি এবং আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে উপমহাদেশে ফুটবল যুগ যুগ ধরে সহায়ক হয়েছে এবং পাশে থেকেছে।

লেখক : কলামিস্ট ও বিশ্লেষক। সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি, এআইপিএস এশিয়া। আজীবন সদস্য, বাংলাদেশ স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশন। প্যানেল রাইটার, ফুটবল এশিয়া

সম্পর্কিত খবর

একাত্তরের আটকে পড়া দিনগুলো

- মোফাজ্জল করিম

এখন ভাবতে রীতিমতো ভয় লাগে : মাতৃভূমি থেকে প্রায় বারো শ মাইল দূরে ‘পাণ্ডববর্জিত’ একটি অঞ্চলে আমি ও আমার স্ত্রী দুটি শিশুসন্তানসহ দিন কাটাচ্ছি। ছেলেটির বয়স চার এবং তার অনুজার বয়স দুই। জেলার নাম গুজরাত, আর যে শহরে আমরা থাকতাম তার নাম মন্ডি বাহাউদ্দিন। পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে খুন-জখম, দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য কুখ্যাত ফালিয়া তহশিলের মহকুমা শহর মন্ডি বাহাউদ্দিন।

সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান (সিএসপি)-এর কর্মকর্তা হিসেবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের যেকোনো অঞ্চলে দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদের পদায়ন হতে পারত। সেই সুবাদে উনসত্তরের অক্টোবরে আমাদের ব্যাচের (১৯৬৬ ব্যাচ) সাতজনকে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলায় বদলি করা হয়। আমি গেলাম পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরের পার্শ্ববর্তী জেলা শেখপুরার ফিরোজওয়ালা-অ্যাট-শাহদারাতে মহকুমা প্রশাসক হয়ে।

নভেম্বর ’৬৯-এর ৩ তারিখ ওখানে যোগদান করে লাহোর সচিবালয়ে কর্মরত আমার সিনিয়র কয়েকজন বাঙালি সহকর্মী ও লাহোর ক্যান্টনমেন্টে জনা কয়েক পূর্বপরিচিত আর্মি অফিসারকে পেয়ে আমি তো মহাখুশি। আমাদের মেলামেশা, আড্ডা ইত্যাদিতে ভুলেই গেলাম পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে আসার দুঃখ।

নভেম্বর ’৬৯-এর ৩ তারিখ ওখানে যোগদান করে লাহোর সচিবালয়ে কর্মরত আমার সিনিয়র কয়েকজন বাঙালি সহকর্মী ও লাহোর ক্যান্টনমেন্টে জনা কয়েক পূর্বপরিচিত আর্মি অফিসারকে পেয়ে আমি তো মহাখুশি। আমাদের মেলামেশা, আড্ডা ইত্যাদিতে ভুলেই গেলাম পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে আসার দুঃখ।

শাহদারাতে আমার অবস্থান তখন ৯ মাসের মতো হয়েছে। ওখানকার প্রশাসন, লোকজন, তাদের সমস্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে মোটামুটি জানা হয়ে গেছে। এদিকে আমার বস শেখপুরা জেলার ডিসি। তিনি প্রাদেশিক সার্ভিসের অফিসার ছিলেন এবং লাহোর বিভাগের কমিশনার ফতেহ খান বুন্দিয়াল আমাকে যেতে দেবেন না। তাঁরা পাঞ্জাবের চিফ সেক্রেটারি আফজাল আগা (?)-কে খুব করে বললেন আদেশ বাতিল করতে। কিন্তু কাজ হলো না। চিফ সেক্রেটারি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে বললাম, ‘দেখুন, জাতীয় সংসদ (ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি) নির্বাচনের আর মাত্র মাস চারেক বাকি। মহকুমা প্রশাসক হিসেবে আমাকেই ওই সময় সার্বিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। মন্ডি বাহাউদ্দিনের মতো আয়তনে বড় এবং ক্রিমিনাল একটি এলাকায় এই অল্প সময়ের মধ্যে সবকিছু জেনেশুনে গুছিয়ে উঠে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করা তো খুবই দুরূহ হবে। মেহেরবানি করে আমার বদলির আদেশটা বাতিল করে দিন।’ তিনি শুনলেন, কিন্তু কাজ হলো না। আমার নিবেদনের জবাবে তিনি বললেন, তুমি যাও। আমার বিশ্বাস তুমি পারবে। তুমি পারবে বলেই তোমাকে আমি সিলেক্ট করেছি। আর আমি তো আছি। তোমার যেকোনো প্রয়োজনে আমাকে সরাসরি জানাতে পারো। ফলে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি একদিন লাহোর থেকে প্রায় এক শ মাইল উত্তরে মন্ডি বাহাউদ্দিন গিয়ে নতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করলাম।

আমার জেলা শহর এবার মন্ডি বাহাউদ্দিন থেকে ৫০ মাইল দূরের গুজরাত। দু-চার দিনের মধ্যেই জানতে পারলাম, আমি, আমার স্ত্রী ও আমাদের দুই শিশুসন্তান ব্যতীত আশপাশে শ-সোয়া শ মাইলের মধ্যে কোনো বঙ্গসন্তান নেই। আমার প্রাচীরঘেরা মোটামুটি সুদৃশ্য একতলা বাসস্থানটির মালিক ছিল স্থানীয় পৌরসভা। উর্দুতে পৌরসভাকে বলে বলিদয়া। মহকুমা প্রশাসক হিসেবে আমার অতিরিক্ত দায়িত্ব ছিল বলিদয়ার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব। সেই সুবাদে ওই বাড়ি ও একটি প্রায় নতুন জিপগাড়ি পাওয়া গেল। এ ছাড়া একজন বাবুর্চি ও বর্শাহাতের একজন নৈশপ্রহরী ছিল ফাউ।

যেহেতু ডিসেম্বর ’৭০-এ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা, তাই আমার প্রথম দায়িত্ব হলো মহকুমাটি ও তার লোকজনকে জানা। সেই উদ্দেশ্যে আমি দ্রুত শুরু করলাম ব্যাপক সফর।

সবই ঠিক ছিল, শুধু দুশ্চিন্তা ছিল আব্বা-আম্মা, ভাই-বোন ও পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব নিয়ে। তখন পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে টেলিযোগাযোগব্যবস্থাও ছিল অনুন্নত। চিঠিপত্রও সময়মতো পাওয়া যেত না। আমার সহকর্মী ও ব্যাচমেট সফিউর রহমান তখন পাঞ্জাব সচিবালয়ে সেকশন অফিসার। আখতার আলী ভাইও মুলতান থেকে লাহোরে এসে পাঞ্জাব সচিবালয়ে উপসচিব হিসেবে যোগ দিয়েছেন। তাঁর ভাই শওকত আলী, আমার ব্যাচমেট, আমার পাশের মহকুমা পিন্ড দাদন খান থেকে বদলি হয়ে লাহোরে মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অফিসে যোগ দিয়েছে। বাংলাদেশের খবর যেটুকু পেতাম এদের মাধ্যমেই। আর ছিল রেডিও। মন্ডিতে সেটাও সব সময় ধরা যেত না। তবু আমি রোজ সকালে অফিসে যাওয়ার আগে রেডিওতে ঢাকা স্টেশন ধরে দেশের খবর জানার চেষ্টা করতাম।

এদিকে ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর পূর্ব-পশ্চিম দুই পাকিস্তানে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়ে গেল। পাকিস্তানের দুই অংশেই সুষ্ঠু সুন্দর অবাধ নির্বাচন হলো। মন্ডি বাহাউদ্দিনেও খুবই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট হয়ে গেল। অন্যান্য প্রায় সব এলাকার মতো এখানেও সরকারি দল কনভেনশন মুসলিম লীগ পরাজিত হলো, জয়লাভ করল জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি)। তবে সবকিছু ছাপিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের ভূমিধস বিজয় দেশব্যাপী আলাপ-আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল। মন্ডিতে আমার সহকর্মী ও নেতাফেতারা দেখা হলেই আমাকে অভিনন্দন জানাতে শুরু করল : ‘মুবারক হো জনাব। শেখ মুজিব সাব তো আব পাকিস্তান কা উজিরে আজম বন জায়েঙ্গে। উসমে কোই শক্ (সন্দেহ) নেহি।’ এসব কথা তারা বলত হাসিমুখেই। তবে আমি বুঝতাম, এ যেন জ্বর সারানোর সে যুগের তেতো কুইনাইন ট্যাবলেটের মতো, ঠেকায় পড়ে খেতে হচ্ছে তাই খাচ্ছি!

এদিকে ডিসেম্বর মাসের পহেলা ভাগে নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর ডিসেম্বর গেল, জানুয়ারি গেল, ফেব্রুয়ারি গেল, তবু ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অধিবেশন বসে না। মিলিটারি শাসক জেনারেল এহিয়া খান মনে হচ্ছিল নানা ছুতায় গদি আঁকড়ে বসে থাকতে চান। আর জুলফিকার আলী ভুট্টোরও খায়েশ রাষ্ট্রক্ষমতায় ভাগ বসাতে। তাঁর দল পিপিপি সংসদে আওয়ামী লীগের মতো একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও পশ্চিম পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় দল হিসেবে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক দাবি তুলে শেখ মুজিবের সঙ্গে যৌথভাবে সরকার গঠন করতে চায়। আওয়ামী লীগ তা মানবে কেন? ফলে শুরু হয়ে গেল আন্দোলন। এহিয়া খান জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসার জন্য দু-একবার তারিখ ঘোষণা করেও কথা রাখলেন না। এই প্রেক্ষাপটে মার্চ একাত্তরে শেখ মুজিব ডাক দিলেন অসহযোগ আন্দোলনের। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কার্যত বন্ধ হয়ে গেল। ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিব লাখ লাখ মানুষের সমাবেশে ঘোষণা দিলেন : ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ ব্যস, এরপর আর লড়াই শুরু হতে বাকি রইল না। মার্চ মাসের ২৫ তারিখ রাতে পাক বাহিনী ঢাকায় এক অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করল রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, পিলখানা ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলের সদর দপ্তর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোতে। এক রাতেই শহীদ হলো কয়েক শ বাঙালি ছাত্র, পুলিশ ও ইপিআর সদস্য।

পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত আমরা বাঙালিরা এই নৃশংস হত্যাযজ্ঞের বিষয়ে কিছুই জানতে পারলাম না। ২৬ মার্চ সকালে মন্ডি বাহাউদ্দিনে অফিসে যাওয়ার আগে আমি প্রতিদিনের মতো আমার মারফি ট্রানজিস্টারটি খুললাম ঢাকা রেডিওর খবর জানতে। কিন্তু ঢাকা স্টেশন কিছুতেই ধরা গেল না। অনেক চেষ্টা করে এক জায়গায় ক্ষীণকণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল : ‘...মার্শাল ল হুকুম নম্বর...’ ইত্যাদি। ঘোষক সামরিক আইন পড়ে শোনাচ্ছেন। বোঝা গেল, ঢাকা তথা পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি হয়েছে। কিন্তু কেন? আগের দিনও তো রেডিওতে মোটামুটি স্বাভাবিক প্রোগ্রাম হচ্ছিল মার্শাল ল জারির মতো কিছু ঘটেছে বলে তো মনে হলো না। তাহলে? অন্যমনস্কভাবে নাশতা খাচ্ছি আর সাত-পাঁচ ভাবছি।

আমাকে গম্ভীর ও চিন্তান্বিত দেখে আমার স্ত্রী জানতে চাইলেন কী হয়েছে। জবাবে আমি শুধু বললাম, ঢাকার অবস্থা বোধ হয় ভালো না। ওখানে মার্শাল ল জারি হয়েছে। শুনে তিনিও চুপসে গেলেন। ভারি চিন্তায় পড়লাম। কী করা যায়। অগত্যা লাহোরে ফোন করলাম সফিউরের কাছে। সফিউর রহমান কনফার্ম করল, পূর্ব পাকিস্তানে মার্শাল ল জারি হয়েছে। পঁচিশে মার্চ রাতে ঢাকায় আর্মির অ্যাকশনে বহু লোক মারা গেছে। এর বেশি কোনো কিছু জানাতে পারল না আমার বন্ধু। শুনে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল, দুশ্চিন্তা গেল বেড়ে।

এদিকে স্থানীয় অফিসার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা যারা আগে দেখা হলেই ‘মুবারক হো জনাব’ সম্ভাষণ জানিয়ে পাকিস্তানে এবার বাঙালিরা মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী হবে বলে আমাকে খুশি করার চেষ্টা করত, তারা দেখলাম কেমন যেন চুপ মেরে গেছে। তাদের আবদার : শেখ মুজিব সাহেব ভুট্টো সাহেবের প্রস্তাব মেনে একটা কোয়ালিশন সরকার গঠন করলেই পারেন। তাতে সবাই মিলেমিশে দেশের কাজ করতে পারবে। জবাবে আমি যা বলতাম তা হচ্ছে, শেখ মুজিবের কী এত ঠেকা পড়েছে যে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েও অন্য কারো সাহায্য নিয়ে সরকার গঠন করতে হবে। বরং সংসদে একটি শক্তিশালী বিরোধী দল থাকলে সেটাই রাষ্ট্র পরিচালনায় অধিকতর সহায়ক হবে। আমার জবাবে পাকিস্তানিরা কেউই খুশি হতো না। মুখ বেজার করে চলে যেত তারা।

আমার এক তরুণ সহকর্মী ওই মহকুমার ইলেকশন অফিসার, আমার খুব ভক্ত ছিল। সে একদিন আমাকে জানাল, আমার মন্তব্যে নাকি পাঞ্জারিরা খুবই নাখোশ। এটা নিয়ে তারা কানাঘুষা করছে। অতএব, আমি যেন একটু সতর্ক হই কথাবার্তায়। ওই অফিসারটির কাছে তথ্য পেয়ে বাধ্য হয়ে আমি রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা বন্ধ করে দিলাম। টেলিফোনেও সহকর্মী সফিউর বা শওকতের সঙ্গে আগের মতো উচ্ছ্বাস থাকল না। এমনকি ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ে কথাবার্তাও কমাতে হলো। পূর্ব পাকিস্তানেও কী হচ্ছে জানি না, আব্বা-আম্মা, শ্বশুর-শাশুড়ি, ভাই-বোন কারো কোনো খবর পাচ্ছি না মাসের পর মাস, নিশ্চয়ই তাঁরাও আমাদের জন্য দুশ্চিন্তায় ভুগছেন।

এই পরিস্থিতিতে একদিন লাহোর থেকে ফোন পেলাম সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিস মুজিবুর রহমান সাহেবের কাছ থেকে। তিনি কোর্টের লাহোর অধিবেশনে যোগ দিতে ঢাকা থেকে লাহোর এসেছেন। জাস্টিস সাহেব ঢাকায় আমার শ্বশুরের প্রতিবেশী। তিনি জানালেন আমার শ্বশুর সাহেব নাকি একটি চিঠি দিয়েছেন তাঁর কাছে, আমাকে পৌঁছানোর জন্য। তিনি ওটা ডাকে পাঠানো ঠিক হবে না বলে জানালেন। কারণ চিঠিপত্র নাকি আজকাল ডাক বিভাগ খুলে সেন্সর করে। অতএব, আমি যদি লাহোর যাই তাহলে চিঠিটি পাব। পরে চিঠিটা সংগ্রহ করেছিলাম লাহোর গিয়ে। ওতে সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদ ছিল আমার ভায়রা ভাই ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের অধ্যাপক আব্দুল হালিম খানের পাক বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হওয়ার কথা।

এদিকে আখতার আলী ভাইদের পুরো ব্যাচ (১৯৬৫ ব্যাচ) ফিরে যাচ্ছে ঢাকায়। আখতার ভাইকে লাহোর রেলস্টেশনে বিদায় জানাতে ও বাঙালি বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে আমি লাহোর যাব ঠিক করলাম। তখন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে শুধু করাচি-ঢাকা ফ্লাইট চালু ছিল, তা-ও যেতে হতো শ্রীলঙ্কার আকাশপথে। আখতার ভাইরা লাহোর থেকে তাই ট্রেনে যাবেন করাচি, সেখান থেকে ঢাকার ফ্লাইট।

আমি বউ-বাচ্চা নিয়ে আমার সেকেন্ড হ্যান্ড ভোকস্ওয়াগন চালিয়ে যথাসময়ে হাজির হলাম লাহোর। সেখানে রাত্রিবাস সফিউরের বাসায়। পরদিন লাহোর রেলস্টেশনে দুপুরে আখতার ভাইদের বিদায় জানাতে গিয়ে মনটা হু হু করে উঠল। হায়, আমরা কি আর দেশে ফিরে যতে পারব! যা হোক, ওই দিনই বিকেলে রওনা হয়ে গেলাম মন্ডি বাহাউদ্দিন। আবার প্রায় সোয়া শ মাইলের ড্রাইভ। মন্ডি পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে গেল।

বাসায় বারান্দা পার হতে না হতে বাবুর্চি বশীর খবর দিল, লাহোর থেকে সফিউর রহমান নাকি কয়েকবার ফোন করেছে। জরুরি আলাপ। আমি যেন তক্ষুনি ফোন করি। করলাম। সফিউরের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর : ‘মোফাজ্জল করিম, কনগ্র্যাচুলেশন। গাঠরি-বোঁচকা বাঁধেন। ইসলামাবাদ থেকে অর্ডার এসেছে, আমাদের ব্যাচের যে সাতজন আগে এসেছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, তাদের সবাইকে ঢাকা বদলি করা হয়েছে।’ শুনে আমি ও আমার স্ত্রী চিৎকার দিয়ে লাফাতে শুরু করলাম। সারা রাত কাটল আমাদের হৈচৈ ও চিৎকারে। পারলে রাত পোহালেই রওনা হয়ে যাই আমরা। আমি ফোনে গুজরাতে আমার ডিসিকে খবরটা দিলাম। ডিসি ক্যাপ্টেন (অব.) নাসির আহমেদ ১৯৬৩ ব্যাচের অত্যন্ত ভদ্র ও সজ্জন একজন অফিসার ছিলেন। তিনি শুনে খুশি হলেন। ‘তুমি চলে গেলে ক্ষতিটা হবে আমার। তবু তোমাকে যেতে হবে, যাও। গড ব্লেস ইউ’, বললেন বস নাসির সাহেব।

তবে আমার বদলির সংবাদে মন্ডি বাহাউদ্দিনে দেখলাম আমার কর্মকর্তা-কর্মচারী সবাই দুঃখিত। দুঃখিত পৌরসভার কাউন্সিলররাও। দৃশ্যত সবচেয়ে শোকাহত মনে হলো পৌরসভার আমার সেক্রেটারি গোলাম হোসেন খানকে। এই অত্যন্ত সৎ, দক্ষ ও ধার্মিক লোকটি ছিলেন আমার প্রতিবেশী। অফিসের কাজকর্ম নিয়ে রোজ রাত ৮টা-৯টায় আমি তাঁর সঙ্গে বসতাম আমার বাসায়। আমার মেয়ে দুই-আড়াই বছরের কান্তাকে কোলে বসিয়ে গল্প শোনাতেন তিনি। আমার নিরাপত্তা নিয়ে আমার চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন খানসাহেব। রাতে শুধু বর্শাহাতে পাহারাদার এনায়েতকে আমার নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট মনে করতেন না তিনি। অনেকবারই বলেছেন ডিসি-এসপিকে বলে পুলিশি পাহারার ব্যবস্থা করতে। আমি রাজি হইনি।

আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে আমি মন্ডি বাহাউদ্দিনের মতো নির্বান্ধব একটি জায়গায় আমার ছোটখাটো একটি অস্ত্রোপচার করালাম ওখানকার হাসপাতালে। সার্জন ছিলেন ডা. রশীদ নামক এক ভদ্রলোক। তিনি বললেন, ‘স্যার, আপনি চাইলে লাহোর গিয়েও আপনার কটিদেশের এই টিউমারটি কাটাতে পারেন। তবে দেরি করবেন না।’ তখন মে মাস। তখনো ঢাকায় বদলির ব্যাপারে কিছুই জানি না। আমি নির্দ্বিধায় ডা. রশীদকে বললাম, না, আপনিই করবেন অপারেশন। একদিন দুপুরে একাই গিয়ে হাজির হলাম মন্ডির সিভিল হসপিটালে।

অপারেশনের কথায় মনে পড়ল ওই সময় আমাদের পরিবারে একটি বড় দুর্ঘটনা থেকে আমার একমাত্র ছেলে পাঁচ বছরের মিতুলের বেঁচে যাওয়ার কথা। মিতুলকে তখন ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলাম বাসার কাছের মিউনিসিপ্যাল প্রাইমারিতে। উর্দু মিডিয়াম ওই স্কুলই ওর জীবনের প্রথম স্কুল। বাসায় প্রায় সারাক্ষণ সে তার খেলনা সাইকেলটি চালাত প্রশস্ত বারান্দায়। একদিন দুপুরে আমি অফিস থেকে বাসায় এসেছি খেতে। ড্রাইভার মোহাম্মদ হোসেন আমাকে নামিয়ে দিয়ে প্রায় নতুন টয়োটা জিপটি ‘ব্যাক’ করে নিয়ে যাচ্ছিল গাড়ি বারান্দা থেকে গ্যারেজের দিকে। এরই মধ্যে মিতুল যে কোন ফাঁকে জিপের পেছনে ওঠার চেষ্টা করছিল তা মোহাম্মদ হোসেন লক্ষ করেনি। জিপের মৃদু ঝাঁকুনিতে মিতুল ছিটকে পড়ে গিয়ে চিৎকার দিয়ে ওঠে। ভাগ্যিস, তার চিৎকারধ্বনি মোহাম্মদ হোসেন শুনতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে হার্ড ব্রেক করে গাড়ি থামায়। ফলে মিতুলের এক পায়ের হাঁটু চাকার নিচে যায়নি বটে, তবে ওটাতে প্রচণ্ড ব্যথা পায় সে। আমার অগ্রজ ডা. তফজ্জুল করিম তখন পার্শ্ববর্তী ঝিলাম ক্যান্টনমেন্টের হাসপাতালে কর্মরত। সেখানে একাই থাকেন তিনি। আমি মিতুলকে নিয়ে সোজা চলে গেলাম তাঁর কাছে। পরে প্রায় দুই সপ্তাহ সকাল ৭টায় আমি নিজে আমার ভোকস্ওয়াগন চালিয়ে মিতুলকে নিয়ে যেতাম ঝিলাম। সেবার অলৌকিকভাবে রক্ষা পায় মিতুলের পা।

মার্চের পর একাত্তরের দিনগুলো মন্ডিতে কাটত শুধু দুশ্চিন্তায়। সবচেয়ে খারাপ লাগত কারো সঙ্গে কোনো কিছু শেয়ার করতে না পেরে। এদিকে পূর্ব পাকিস্তানে তখন যুদ্ধ চলছে, মরছে লাখ লাখ মানুষ। খানসেনাদের অনেকের বাড়ি ছিল ঝিলাম ও গুজরাত এলাকায়। এ দুই জেলাই ছিল সৈনিক সরবরাহকারী জেলা হিসেবে পরিচিত। পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রায়ই যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের লাশ আসত এ দুই জেলায়। তখন মন্ডি ও গুজরাতের মানুষদের মধ্যে দেখা দিত চাপা উত্তেজনা। অনেকে যুদ্ধের খবর, সৈনিকদের মৃত্যুসংবাদ ইত্যাদি নিয়ে অফিসে আলাপ-আলোচনা করত আর বাঁকা চোখে তাকাত আমার দিকে। আমি মুখে কুলুপ এঁটে নথিপত্রে মনোযোগ দেওয়ার ভান করতাম।

এর মধ্যে একদিন আমি নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছিলাম বলা যায়। এত কিছুর মধ্যেও বিকেলে রোজ টেনিস খেলতে যেতাম মাইল দেড়েক দূরের ওয়াপদা কলোনিতে। ওখানে কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন খেলার সাথি। ইয়াকুব খান নামের একজন নির্বাহী প্রকৌশলী তো আমাদের পারিবারিক বন্ধুই হয়ে গিয়েছিলেন। তা, একদিন টেনিস খেলে ঘর্মাক্ত শরীরে গাড়ি চালিয়ে বাসায় ফিরছিলাম। মূল শহরে ঢোকার মুখে একটা রেলগেট ছিল। ওটা খোলাই ছিল। আমি গেট পার হওয়ার বোধ হয় এক সেকেন্ড পরই হুশহুশ করে একটা ট্রেন পার হলো। অর্থাৎ আর এক সেকেন্ড আগে হলেই...। আমি গাড়ি থেকে নেমে হাঁকডাক দিতেই গেটম্যান এসে হাজির। আমি আচ্ছাসে বকাঝকা দিলাম তাকে উর্দু-পাঞ্জাবি ভাষা মিলিয়ে। তাকে দুটো কিল-চড় মারতে গিয়েও কী মনে করে থেমে গেলাম। ভাগ্যিস। তা না হলে আশপাশের জনগণ গেটম্যান নয়, এই বাঙালি সাহেবকেই ধোলাই দিত। লক্ষ করলাম, আমার বকাঝকা শুনে পাবলিক জড়ো হয়ে গেছে গেটম্যানের পক্ষে।

তবে আরেক দিনের একটা ঘটনা বাঙালি-পাঞ্জাবি সব মহলে মন্ডিতে-লাহোরে খুব আলোচিত হয়েছিল। সেদিনও আমি টেনিস খেলে সন্ধ্যা ৭টার দিকে বাসায় ফিরেছি ক্লান্ত হয়ে। বাসায় এসে শুনলাম গুজরাত থেকে আমার বস ক্যাপ্টেন নাসির সাহেব কয়েকবার ফোন করেছিলেন কী একটা জরুরি বিষয়ে। আমি তাঁকে ফোন করতেই নাসির সাহেব সেদিন খুব বিরক্তির সঙ্গে বললেন, ‘কোথায় থাকো তুমি, তোমাকে ফোন করে পাওয়া যায় না। এদিকে তোমার এলাকার রুক্কনে স্কুলের ছেলেরা তো পরীক্ষার হলে গার্ডদের পিটিয়ে মেরে ফেলতে গিয়েছিল। তিন-চারজন শিক্ষককে তোমার মন্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। একজন তো বাঁচে কি না সন্দেহ।’ আমি জানতে চাইলাম ছাত্ররা কেন মারল শিক্ষকদের। ‘কেন আবার, শিক্ষকরা তাদের পরীক্ষায় নকল করতে দিতে চাননি তাই।’

সিভিল সার্ভিসে আসার আগে আমি প্রায় সাড়ে তিন বছর কলেজে শিক্ষকতা করেছি। আমি শিক্ষক হব—এটাই ছিল ছোটবেলা থেকে আমার জীবনের লক্ষ্য। শিক্ষকদের জন্য আমার ভালোবাসা এবং তাঁদের পেশার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছিল নিখাদ। ডিসি সাহেবের কাছ থেকে খবরটা শুনেই আমি ছুটলাম হাসপাতালে। গিয়ে দেখি, সত্যি চার-পাঁচজন শিক্ষক মাথায়-হাতে-পায়ে ব্যান্ডেজ নিয়ে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছেন।

মন্ডি বাহাউদ্দিনে পুলিশের বড়কর্তা বলতে ছিলেন একজন ইন্সপেক্টর। তাঁকে আমি খবর দিয়ে এনেছিলাম হাসপাতালে। ‘আপনি কাল ভোরেই ফোর্স নিয়ে চলে যান ওই এলাকায়। গিয়ে সবগুলো বদমাশকে পাকড়াও করেন। ব্যাটাদের জেলের ভাত খাওয়ান কিছুদিন।’ আমি তাঁকে নির্দেশ দিয়ে ফিরে গেলাম বাসায়।

সে রাতে দুশ্চিন্তায় ভালো করে ঘুমাতে পারলাম না। সকালে ৯টার দিকে পৌরসভার টয়োটা জিপগাড়ি নিয়ে রওনা হলাম ওই স্কুলের উদ্দেশে। সঙ্গে শুধু ড্রাইভার ওয়ালি মোহাম্মদ। তবে চালক সে নয়, আমি।

একসময় পৌঁছলাম গন্তব্যস্থলে। দূর থেকে চোখে পড়ল স্কুলের বেশ বড়সড় দোতলা ভবনটি। তারই একটার নিচে দেখলাম চেয়ারে সপারিষদ বসে আছেন আমাদের ইন্সপেক্টর সাহেব। আমাকে দেখে হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট ঠুকলেন তিনি। ‘কই, ইন্সপেক্টর সাহেব, আপনার আসামিরা কোথায়?’ জানতে চাইলাম আমি। ‘স্যার, কেউ তো কিছু স্বীকার করছে না। এদিকে আজকের পরীক্ষাও শুরু হয়ে গেছে। ছেলেরা সবাই হলে ঢুকে পড়েছে।’ শুনে আমার মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। আমি জানতে চাইলাম এই এলাকার লম্বরদারের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন কি না। ‘না, স্যার। ওকে খবর দিয়েছিলাম। ও এখনো আসেনি।’ বুঝলাম পুলিশ ইন্সপেক্টর সাহেব তলে তলে দুই নম্বরি করে ফেলেছেন।

লম্বরদার হচ্ছেন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এলাকার ভূমি রাজস্ব আদায়কারী গণ্যমান্য ব্যক্তি। তিনি বেতনভুক কর্মচারী নন। যে পরিমাণ রাজস্ব তিনি আদায় করবেন তার শতকরা পাঁচ ভাগ (পাচোত্রা) তিনি পাবেন। তিনি এলাকার সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। সরকারি সব কাজে সাহায্য-সহযোগিতা তিনি করবেন এটাই দস্তুর। নইলে তাঁর লম্বরদারি চলে যাবে। আমি ডেকে পাঠালাম লম্বরদারকে।

একটু পরেই এলেন লম্বরদার সাহেব। বছর চল্লিশেক বয়স। মাথায় ইয়া বড় এক পাগড়ি। এসেই লম্বা সালাম দিয়ে তাঁর ‘গরিবখানায়’ যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। আমি অসম্মতি জানিয়ে জানতে চাইলাম এই স্কুলে সেদিন কী হয়েছিল। জবাবে তিনি বললেন, ওই দিন তিনি গুজরাত গিয়েছিলেন, এখানে কী হয়েছে তিনি জানেন না। যতই জিজ্ঞেস করি তাঁর একটাই জবাব : মেনু কোই পাতা নেহি জনাব (আমি কিছুই জানি না জনাব)। একই উত্তর বারবার শুনে শুনে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। হঠাৎ এক লাফে চেয়ার থেকে উঠে ওই ছ’ফুট লম্বা লোকটাকে দিলাম এক চাঁটি। তার মাথার পাঁচ কেজি ওজনের পাগড়ি ছিটকে পড়ল মাটিতে। আর সে শুধু ‘হুজুর, আর মারবেন না। আমি সব বলছি’ বলে হাতজোড় করে মাপ চাইতে লাগল।

রুক্কনের সেদিনের (জুন ১৯৭১) সেই ঘটনা মনে পড়লে এখনো আমার হাত-পা কাঁপে। কোথা থেকে যে এমন রাগ চড়ল মাথায়, আর ওই আড়াই মণ ওজনের লোকটাকে কী করে এত লোকের সামনে কষে থাপ্পড় লাগালাম সে যেন আজও আমার কাছে এক রহস্য।

এখন মনে হয় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে সর্বাগ্রে যা দরকার তা হলো ন্যায়নীতি, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও নিজের একটা স্ফটিকস্বচ্ছ বিবেক। এখনকার আমার তরুণ সহকর্মীদের এই মেসেজটি আমি সব সময় দিয়ে থাকি। একাত্তরের সম্পূর্ণ বৈরী পরিবেশে নির্বান্ধব পাঞ্জাবের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, সম্পূর্ণ বৈরী পরিবেশে আটকে পড়া দিনগুলোতে এটাই ছিল আমার মূল চালিকাশক্তি। তবে সর্বোপরি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ার ওপর আস্থা তো ছিলই। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই আস্থা যেন বজায় থাকে সেটাই প্রার্থনা।

মুক্তিযুদ্ধের ঐক্য এবং তারপর

- সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

আমাদের প্রত্যাশা ছিল, মানুষ শুধু স্বাধীন হবে না, মানুষ মুক্তিও পাবে। কেননা যুদ্ধটা ছিল সর্বাত্মক জনযুদ্ধ; এবং এর লক্ষ্য ছিল সর্বাধিক মুক্তি অর্জন।

মুক্তির জন্য আমরা প্রয়োজনে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ চেয়েছিলাম। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলো মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বেরিয়ে এসেছিল।

এই রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক করতে হলে প্রধান উপাদান হবে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। এগুলোর ভিত্তিতেই নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো। ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টিও স্পষ্ট করা দরকার। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে এটা নয় যে শুধু সব ধর্মের সমান অধিকার থাকবে এবং সব ধর্মের চর্চা বাড়বে।

অথচ সেই আকাঙ্ক্ষা একেবারেই পূর্ণ হয়নি। ভৌগোলিকভাবে আমরা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি। আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র, সংবিধান, রাষ্ট্রভাষা পেলাম, পরিচয় পেলাম রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে। পাকিস্তান একটা অস্বাভাবিক রাষ্ট্র ছিল। ওই রাষ্ট্র ভাঙতই। এবং সেটা শুধু ভৌগোলিক দূরত্বের কারণেই নয়, ভাঙত বৈষম্যের কারণে। ভৌগোলিক দূরত্ব ওই বৈষম্যই বৃদ্ধি করছিল। আশা ছিল, বাংলাদেশে আঞ্চলিক বৈষম্য থাকবে না। কিন্তু আঞ্চলিক বৈষম্যের জায়গায় আমরা বাংলাদেশে পেলাম শ্রেণিগত বৈষম্য। শ্রেণিগত বৈষম্যটা ক্রমাগত বাড়ছে। অধিকার ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা না করে রাষ্ট্র উল্টো দিকে যাচ্ছে। ক্রমাগত বৈষম্য বাড়াচ্ছে।

অথচ সেই আকাঙ্ক্ষা একেবারেই পূর্ণ হয়নি। ভৌগোলিকভাবে আমরা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি। আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র, সংবিধান, রাষ্ট্রভাষা পেলাম, পরিচয় পেলাম রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে। পাকিস্তান একটা অস্বাভাবিক রাষ্ট্র ছিল। ওই রাষ্ট্র ভাঙতই। এবং সেটা শুধু ভৌগোলিক দূরত্বের কারণেই নয়, ভাঙত বৈষম্যের কারণে। ভৌগোলিক দূরত্ব ওই বৈষম্যই বৃদ্ধি করছিল। আশা ছিল, বাংলাদেশে আঞ্চলিক বৈষম্য থাকবে না। কিন্তু আঞ্চলিক বৈষম্যের জায়গায় আমরা বাংলাদেশে পেলাম শ্রেণিগত বৈষম্য। শ্রেণিগত বৈষম্যটা ক্রমাগত বাড়ছে। অধিকার ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা না করে রাষ্ট্র উল্টো দিকে যাচ্ছে। ক্রমাগত বৈষম্য বাড়াচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। সংঘর্ষপ্রবণ হয়েছে মানুষ। প্রত্যেকটা মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থ দেখছে। অল্প কিছু লোক ধনী হয়ে গেল। পাকিস্তান আমলে অবাঙালিরা ধনী হতো, এখন বাঙালিরা ধনী হচ্ছে। ভয়ংকর একটা ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশে। সেটা হলো কর্মের সংস্থান হয়নি। যারা ধনী হলো, তারা হঠাৎ করে ধনী হয়েছে, অবৈধ উপায়ে ধনী হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে কেউ হয়েছে, কেউ হয়েছে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ঋণখেলাপি হয়ে, অনেকে ধনী হয়েছে বিদেশি কম্পানির এজেন্ট হিসেবে। এইসব বড়লোকের দেশপ্রেম নেই। তারা ধারণা করছে, বাংলাদেশের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, তাই বাংলাদেশে তাদের কোনো বিনিয়োগ নেই। তারা তাদের ভবিষ্যৎ এই দেশে দেখতে পাচ্ছে না। তাদের সন্তানরা বাইরে লেখাপড়া করছে, তারা সম্পত্তি বাইরে পাচার করছে। নির্বাচিত সরকার আসে, অনির্বাচিত সামরিক সরকার আসে, অন্তর্বর্তী সরকার আসে; কিন্তু শাসন করে ধনীরাই। মর্মান্তিক ব্যাপার হলো, কোনো সরকারই কর্মসংস্থানকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে, বিনিয়োগও হচ্ছে না।

দেশে ক্রমাগত সব ভায়োলেন্স সন্ত্রাস বাড়ছে। সন্ত্রাস তো আকাশ থেকে পড়ে না। সন্ত্রাসের বড় কারণ হলো রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা এবং বেকারত্ব। বেকার লোকের পক্ষে সন্ত্রাসী হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। বেকারত্বের সঙ্গে মাদকাসক্তিও জড়িত। ধনী ব্যক্তিদের সন্তান থেকে শুরু করে রিকশাওয়ালা পর্যন্ত এই ভয়াবহ নেশায় আসক্ত হচ্ছে। সেটাও কর্মহীনতার সঙ্গে জড়িত। মৌলবাদের সমস্যাও কিন্তু দারিদ্র্যের সঙ্গে যুক্ত। দারিদ্র্যের কারণে মানুষের জীবনে কোনো নিশ্চয়তা নেই, সুবিচার নেই, কোথাও দাঁড়ানোর কোনো জায়গা নেই; মানুষ তাই নির্ভরশীল হচ্ছে আধিদৈবিক শক্তির ওপর। মনে করছে, পরকালে সে শান্তি পাবে।

আমরা ভেবেছিলাম, এই রাষ্ট্র জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হবে। কিন্তু রাষ্ট্র আমলাতান্ত্রিকই রয়ে গেছে। দক্ষতাই হচ্ছে বড় কথা। আমরা বাংলাও ভালো জানি না, ইংরেজিও ভালো জানি না। বিদেশে গিয়ে আমাদের অশিক্ষিত শ্রমিক কিন্তু ভাষা সমস্যায় পড়ে না। তারা শিখে ফেলে, কাজও করে চমৎকার। ভাষা শিক্ষার সমস্যাটা গুটিকয়েক মানুষের জন্য, যারা বিদেশে পড়তে যায়। এটা তো স্বীকৃত সত্য যে মাতৃভাষা ভালো না জানলে ভালো শিক্ষা লাভ করা যায় না। আজ এই বিশ্বায়নের যুগে মানুষ কিন্তু তার দাঁড়ানোর জায়গাটা খুঁজছে নিজের মাতৃভাষায়। এই উপলব্ধিটাও এসেছে যে একটা রাষ্ট্রের মধ্যে বহু জাতি থাকবে, রাষ্ট্র বহুজাতিক হবে এবং রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে মাতৃভাষার চর্চা চলবে। আশা ছিল, মাতৃভাষা ব্যবহারের যে সুযোগ আমাদের এসেছিল সেটা আমরা ব্যবহার করব, প্রবাসী বাঙালিরা ব্যবহার করবে; কিন্তু সেটা আমরা করতে পারিনি। বাংলা ভাষায় এমন সাহিত্যও তৈরি করতে পারিনি।

জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হলে প্রথমেই বুঝতে হবে কার বিরুদ্ধে ঐক্য এবং কিসের জন্য ঐক্য। কার বিরুদ্ধে ঐক্য সেটা একাত্তর সালে আমরা জানতাম, ঐক্য ছিল পাকিস্তানি শোষকদের, পাকিস্তানপন্থীদের বিরুদ্ধে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ার জন্য ঐক্য। এখন সেই ঐক্য নেই। এখন প্রতিটি মানুষ শুধু নিজের সমৃদ্ধি নিয়ে ভাবছে। নিজের স্বার্থ দেখছে। অন্য কোনো আদর্শ নেই। মুক্তিযুদ্ধের যে আদর্শ, সেই আদর্শ সামনে আনতে হবে। সে আদর্শটা ছিল একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ওই আদর্শে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এই ঐক্যটা শুধু মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে-বিপক্ষের কথা বলে আসবে না। একাত্তর সালে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাটা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে হওয়ার নিরিখ নয়। নিরিখটা হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, যার পৃষ্ঠপোষক সাম্রাজ্যবাদ।

মৌলবাদের বিকাশের ক্ষেত্রটা নষ্ট হলো না। সেটা তাজা রইল বিশেষভাবে দারিদ্র্যের কারণে। দরিদ্র মানুষ মুক্তির কোনো পথ পাচ্ছে না। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বলে যাঁরা নিজেদের মনে করেন, তাঁদের আচরণ আদর্শ আচরণ নয়। ব্যক্তিগত স্বার্থকে তাঁরাও বড় করে দেখছেন। কাজেই মানুষের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হচ্ছে। বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভটাও প্রকাশের পথ খুঁজে পাচ্ছে না। যার ফলে মানুষ মৌলবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এটা আন্তর্জাতিকভাবেও সত্য। আমরা তুরস্ক ও আলজেরিয়ায়ও সেটা দেখছি। ওসব দেশে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে মানুষের যে বিক্ষোভ, সেই বিক্ষোভ প্রকাশের জন্য গণতান্ত্রিক পথ খুঁজে পাচ্ছে না, ফলে সেটা অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছে।

একটি গণতান্ত্রিক সরকার হচ্ছে নির্বাচিত সরকার, কিন্তু নির্বাচিত সরকার মানেই গণতান্ত্রিক সরকার নয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন পরস্পর সহনশীলতা, মূল্যবোধ, মর্যাদা। সেটা বুর্জোয়া দলের মধ্যে নেই। আর দলেই যদি গণতন্ত্র না থাকে, তাহলে সংসদে গণতন্ত্র আসবে কিভাবে? বুর্জোয়া দলের আদর্শগত অবস্থানও মৌলিকভাবে এক। তারা আসলে ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে থাকে। ক্ষমতা দখল করা মূল ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালে সহনশীলতা বা ধৈর্য থাকে না।

সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দল সংসদে অংশ নেবে। সরকার একটি মন্ত্রিসভা গঠন করবে, বিরোধী দল মন্ত্রিসভার পাল্টা একটা ছায়া সরকার গঠন করবে। তারা সরকারের ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিয়ে বিকল্প কী হওয়া উচিত সেটা বলবে। এ জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের ব্যাপারে স্বতন্ত্র গবেষণা সেল থাকবে। এরপর আসে সংসদীয় কমিটি। অনেক বিষয় সংসদীয় কমিটির আলোচনায়ই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে সংসদীয় কমিটিগুলো কাজ করে না। এ ছাড়া কন্ট্রোলার ও অডিটর জেনারেল আছেন, যিনি অডিট করেন। সেই অডিট রিপোর্ট সংসদে পেশ করার কথা, আলোচনা হওয়ার কথা; সেটা সংসদে করা হয় না। আমাদের সংসদে বিরোধী দল তো আসেই না। যে-ই পরাজিত হয়, সে-ই মনে করে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি, তাই তারা সংসদে অংশগ্রহণ করবে না। আর যিনি স্পিকার থাকেন, তিনি নিরপেক্ষ থাকেন না। বিরোধী দল সংসদে না থাকায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা পায় না। এটা আদায় করার দায়িত্ব বিরোধী দলের। সরকারি দল বাইরে যা-ই বলুক, আমার মনে হয় তারাও চায় না যে বিরোধী দল সংসদে থাকুক। আর দেখা যায়, সংসদে সদস্যদের নিজ নিজ এলাকার সমস্যা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। জাতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে সেখানে আলোচনা হওয়ার কথা, কিন্তু তা হচ্ছে না। সেদিক থেকেও সংসদ কার্যকর হচ্ছে না। তাই আমরা কখনো দেখি নির্বাচিত বা বৈধ স্বৈরাচার এবং কখনো দেখি অবৈধ, অসাংবিধানিক স্বৈরাচার থাকছেই।

প্রত্যাশা হচ্ছে, সমাজ গড়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধের যে আদর্শ, তা বাস্তবায়ন করার জন্য আন্দোলন অব্যাহত রাখা। এই আদর্শ বাস্তবায়িত হলে মানুষ ওই চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হবে। এই ঐক্য তখন বুর্জোয়া দলের বাইরে একটা নতুন বিকল্প রাজনৈতিক শক্তিকে পুষ্ট করবে।

এই প্রত্যাশা পূর্ণ করার জন্য অতীতকে ভোলার তো প্রশ্নই ওঠে না। অতীত ভুলতে পারে উন্মাদ বা বিকৃত মনের মানুষ। স্মৃতিভ্রংশ মানুষ যেমন স্বাভাবিক মানুষ নয়, স্মৃতিভ্রংশ জাতিও তেমন স্বাভাবিক জাতি নয়। চাইলেই কি আমরা অতীতকে ভুলে যেতে পারব? অতীত তো আমাদের বর্তমানের মধ্যে প্রবহমান। সে কারণে অতীতকে ভোলার প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের দুটি কাজ করতে হবে। অতীতে যে ভালো কাজগুলো ছিল, সেগুলো বিকশিত করতে হবে। অতীতে যে গণতান্ত্রিক উপাদান, ঐক্য, যে সংগ্রামী চেতনা ছিল, তার বিকাশ চাই। আর যে খারাপ দিকগুলো ছিল, সংকীর্ণতা ছিল, পশ্চাৎপদতা ছিল, সেগুলোকে বাদ দিতে হবে।

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গোলাম আজাদ

নড়াইলে আমরা বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ ওড়াই

- প্রাপ্ত খেতাব : বীরপ্রতীক

বাড়ি নড়াইল জেলার লোহাগড়ার ইতনা গ্রামে। ভারতের বিহার চাকুলিয়ায় ট্রেনিং নেন। মুক্তিযুদ্ধ করেন ৮ নম্বর সেক্টরের বয়রা সাবসেক্টরে। এম এইচ সিদ্দিকীর (কমল সিদ্দিকী) নেতৃত্বে গঠিত জি-ফোর কম্পানিতে একটি প্লাটুনের কমান্ডার হিসেবে অপারেশন করেছেন মাগুরায় বুনোগাতি বাজার, লোহাগড়া থানা, কালনাঘাট, কুমোরডাঙ্গা, নড়াইল ও ভাটিয়াপাড়া প্রভৃতি এলাকায়

আমাদের পুরো কম্পানি মার্চ করে চলে আসে মাগুরায়, বুনোগাতি বাজারে।

আক্রমণের পুরো প্ল্যানটি করেন কমল সিদ্দিকী স্যার।

সামনের গ্রুপ দুটি ক্যাম্পের দিকে তখনো গুলি করছিল। খানিক পরে এক ইপিআর ক্যাম্পে ঢুকেই দেখে আমার কাণ্ড। সবাইকে সারেন্ডার করিয়ে বসে আছি। তিনি খুব অবাক হন। আনন্দে চিৎকার দিয়ে বলেন, ‘গুলি বন্ধ করো। দারা সবাইকে সারেন্ডার করিয়েছে।’ ওই অপারেশনে আমার সাহস দেখে কমল সিদ্দিকী স্যার খুব বাহবা দিয়েছিলেন। দিনটির কথা মনে হলে এখনো অন্য রকম লাগে।

আমাদের গ্রাম থেকে ভাটিয়াপাড়া নদীর ওপারে, গোপালগঞ্জে। ওখানে পাকিস্তানিদের ওয়্যারলেস সেন্টার। তখন ঢাকা থেকে খুলনা ও যশোর ওয়্যারলেসেই কানেক্ট ছিল। ওটা নষ্ট হলে আশপাশের জেলাগুলোর সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের সব যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যাবে।

একবার খবর আসে লঞ্চে পাকিস্তানি আর্মিরা লোহাগড়া নদী পার হয়ে কালনাঘাটের দিকে যাবে ডিজেল সাপোর্ট দিতে। আমরা পরিকল্পনা করি ওই রুটে ওদের ঢুকতে না দেওয়ার।

সকাল তখন ৮টার মতো। কালনাঘাটে নদীর পারে বাংকারের মতো করে পজিশন নিয়ে থাকি। পরিকল্পনা হয় সবাই একসঙ্গেই গুলি করার। যাতে ওরা নদী পার হতে না পারে। রেঞ্জের ভেতর আসতেই ফায়ার ওপেন করি। প্রত্যুত্তরে ওরা হাজার হাজার গুলি ছোড়ে। গুলিগুলো এসে লাগে মাটিতে। আমাদের গুলিতে ওদের ছয়জন সেনা মারা পড়ে।

সকাল তখন ১০টার মতো। আক্রমণের কারণে ওরা এগোতে পারে না। ফলে ব্যাক করে।

ডিসেম্বরের ৮, ১৯৭১। ভোরবেলায় লোহাগড়া থানার দক্ষিণ সাইডে পজিশন নিয়ে থাকি। সঙ্গে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারাও যুক্ত হয়। হঠাৎ গোলাগুলি শুরু হয়। বাঁ পাশে ছিল সহযোদ্ধা মোস্তফা কামাল, বাড়ি যশোরে। একটা গুলি এসে ওর কানের দিক দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে যায়। ‘মা গো’ বলেই সে ছিটকে পড়ে। শরীরটা কয়েকটা ঝাঁকি দিয়েই নিথর হয়ে যায় তার দেহ।

সহযোদ্ধারা এগিয়ে এলে আমি থানার দিকে এগোই। চারপাশে ট্রেন্স করা। একদিকে চোখা করে বাঁশ গেড়ে দেওয়া হয়েছে। তার পাশেই আবার কাঁটাতারের বেড়া। কারো ঢোকার সাধ্য নেই। কিন্তু আমার মনে তখন সহযোদ্ধা হত্যার প্রতিশোধের আগুন। ঢুকে পড়ি থানার ভেতরে। অন্য পাশ দিয়ে ঢোকে মোক্তারও। টার্গেট ছিল পুলিশের খালেক। ওকে পেয়েই মেরে দিই। পরে পুরো থানা দখলে চলে আসে।

আবদুল হাকিম

বোমা ওদের চলন্ত ট্রাকের ওপর গিয়ে পড়ে

- প্রাপ্ত খেতাব : বীরপ্রতীক

জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলার মেদুর গ্রামে তাঁর বাড়ি। একাত্তরে ছিলেন সেনাবাহিনীর সিপাহি, আর্মি নম্বর-৩৯৩৩১৭৫। ১১ নম্বর সেক্টরের কাদেরিয়া বাহিনীতে হাকিম কম্পানির কমান্ডার তিনি। অপারেশন করেছেন টাঙ্গাইলের দেওপাড়া, ধলাপাড়া, সরাবাড়ী, সাগরদীঘি, ইছাপুরা প্রভৃতি এলাকায়

আমাদের অস্ত্র ছিল রাইফেল, স্টেনগান আর গ্রেনেড।

১৭ আগস্টের ঘটনা। পাকিস্তানি সেনারা এক রাস্তা দিয়া টাঙ্গাইলের সাগরদীঘির দিকে অগ্রসর হয়। আমরা ওদের ঠেকানোর চেষ্টা করি। পাহাড়ি পথ।

কাদের সিদ্দিকী আহত হয়ে চলে যান ভারতে। লোক মারফত তিনি খবর পাঠান, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। আমরা তখন জামালপুরের গারামারার চর হয়ে চলে যাই ভারতে। তুরাতে কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে দেখা হয়। সেখান থেকে অস্ত্র নিয়ে চলে আসি মানকাচরে। অস্ত্রবোঝাই ১৮টি নৌকা নিয়ে রওনা হই। ২৪ সেপ্টেম্বরে নৌকাগুলো নিয়ে চলে আসি চর কবরিবাড়ি, সরিয়াবাড়ীতে।

কাদেরিয়া বাহিনীর উত্তর টাঙ্গাইলের দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। ভুয়াপুরে (ভূঞাপুর) পাকিস্তানি সেনারা বিমান থেকে বোমা ফেলে। এতে মুক্তিযোদ্ধাসহ ১৯ জন মারা যায়। কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে আমরা যাই ঘাটাইলে। সেখানে বোম্বিং করি থানার ভেতরে। এতে অনেক পাঞ্জাবি ও রাজকার মারা পড়ে।

স্বাধীনতা লাভের কয়েক দিন আগের ঘটনা। আমরা তখন মোগলপাড়া স্কুলে। খবর আসে টাঙ্গাইল থেকে পাঞ্জাবিরা ময়মনসিংহের দিকে যাবে। ইছাপুরায় ওদের ঠেকাতে হবে। রাত তখন ৪টা হবে। মোগলপাড়া থেকে রওনা হয়ে দ্রুত ইছাপুরায় গোরস্তানে এসে পৌঁছি। সঙ্গে ছিল থ্রি ইঞ্চি মর্টার। যার একটা অংশ ৭৫ পাউন্ড, একটা ৬৫ পাউন্ড ও আরেকটা ৪৫ পাউন্ড। অন্যান্য আর্মস ও অ্যামুনেশনও ছিল।

গোরস্তানের উত্তর পাশে ছিল একটা কাঁঠালগাছ। ওখানেই থ্রি ইঞ্চি মর্টার সেট করি। ১৯৫০ গজ হলো ওই মর্টারের রেঞ্জ। মর্টার সেট করার সঙ্গে সঙ্গে দেখি পাঞ্জাবিবোঝাই কয়েকটা ট্রাক আসছে। তখন মজনুকে বললাম একটা বোমা ফায়ার কর। বোমা ওদের চলন্ত ট্রাকের ওপর গিয়ে পড়ে। ফলে ট্রাকটা উল্টে যায়। পেছনে থাকা ট্রাকও থেমে যায়। আমরা ক্রমাগত বোমা ও গুলি করতে থাকি। চারদিকে আগুন আর আগুন। ফলে ভয়ে পাঞ্জাবিরা আর অগ্রসর হতে পারে না।

পরে পেছন দিক থেকে গাড়ি নিয়ে আসে ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার সন্দ সিং বাবাজি। তিনি এসে আমাদের থ্রি ইঞ্চি মর্টারটি দেখলেন। মর্টারের টেলিস্কোপ সাইড নেই, ডিগ্রি উঠানামারও কোনো কিছুই নেই। শুধু একটা ট্রাইপট আছে। এ অবস্থায় কিভাবে ফায়ার করা সম্ভব!

আমাকে ডেকে বললেন, ‘হাউ হ্যাব ইউ ফায়ার।’

আমি বলি, ‘ওপিজি গড।’ মানে আল্লাহ নিজেই অবজারবেশন পোস্টে কাজ করেছেন।

শুনে তিনি পিঠ চাপড়ে বললেন, ‘সাববাশ বাঙালি।’ তার এই কথাটা এখনও কানে বাজে।’